Kultur und Weindas beschauliche MagazinAnton Corbijn – Favourite Darkness, Ausstellungsansicht ANTON CORBIJN Fotos mit faszinierender Finsternis

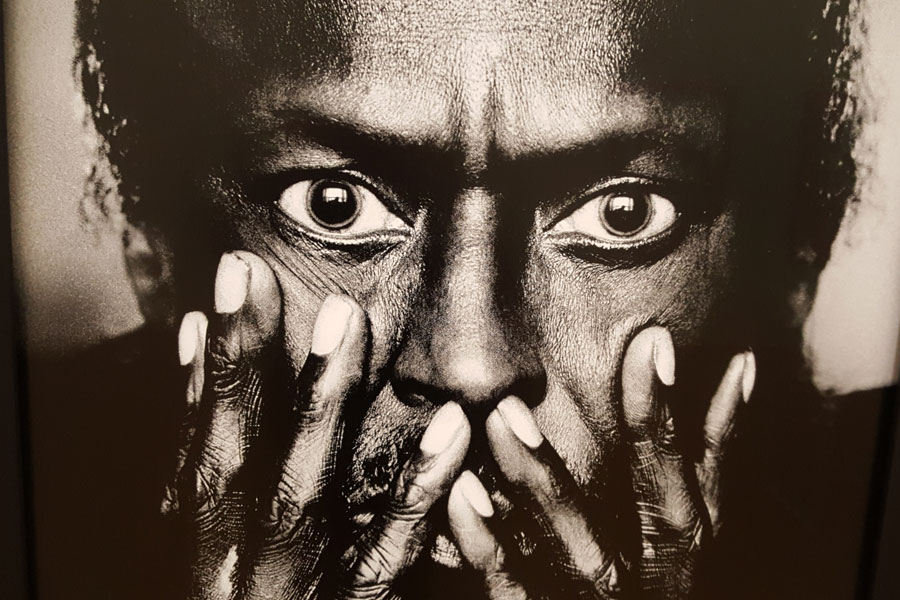

Der Niederländer Anton Corbijn (*1955) ist Fotograf, Regisseur und Designer. Bekannt wurde er als junger Mann, der sich mit seiner Kamera der Pop-Kultur und deren Ikonen verschrieben hat. Er hat sie nicht nur abgelichtet, um schnelles Geld mit der Tagespresse zu machen. Corbijn suchte den Menschen hinter den Stars und legte wie ein Tiefenpsychologe bis dahin geschickt verdeckte Aspekte ihrer Persönlichkeit offen. So verlangt ein Blick in das Gesicht des Jazztrompeters Miles Davis nahezu Überwindung, um den aufgerissenen, wie vom Schreck geweiteten Augen standhalten zu können. Entstanden ist das tief beeindruckende Bild wie auch alle anderen in unorthodoxen Settings, die Corbijn penibel inszeniert und damit sein Motiv, den Porträtierten, aus seiner gesellschaftlichen Distanz in intime Nähe holt. Das Material war grobkörniges Schwarz-Weiß, bewusst unterbelichtet und mit extremen Kontrasten ausgearbeitet. Daher rührt auch der melancholisch anmutende Titel der Ausstellung: „Anton Corbijn – Favourite Darkness“ (bis 19. Juni 2025 im Bank Austria Kunstforum Wien auf der Freyung).

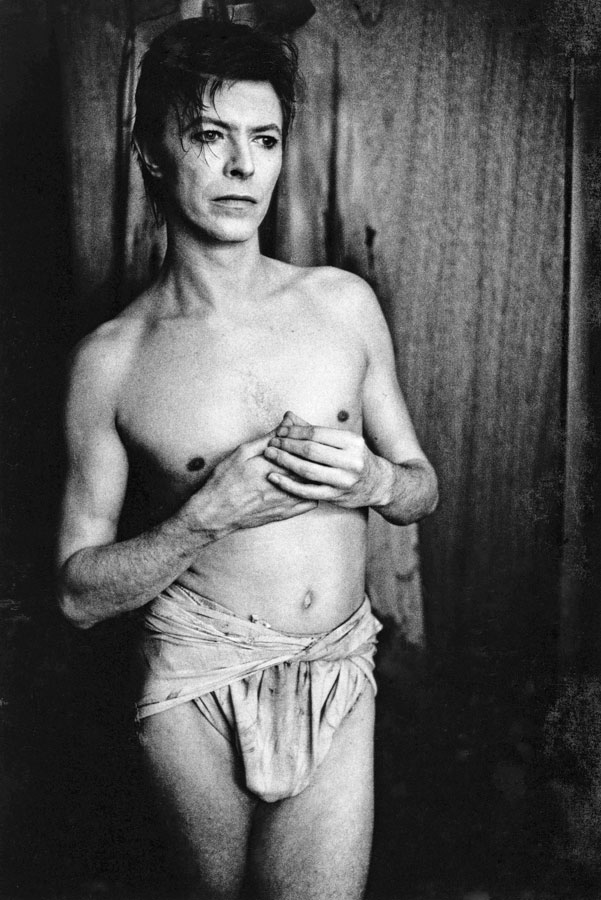

David Bowie ist ein weiteres Beispiel, für den unbestechlichen, ja, entlarvenden Blick von Corbijn. In seiner Kamera wird der britische Musiker einerseits zum androgynen Wesen, erinnert in seiner Nacktheit und dem Lendenschurz aber auch an Jesus unmittelbar vor der Kreuzigung – ist der Sänger unser Erlöser? Immer wieder leuchtet über den Köpfen eine Aureole, die in einem fast humorigen Gegensatz zu einer wenig heiligmäßigen Lebensweise der Porträtierten steht.

Statistik |