Kultur und Weindas beschauliche MagazinAusstellungsansicht ORT, Heidi Horten Collection, 2025, Foto: Ouriel Morgensztern, © Heidi Horten Collection ORT – OURIEL MORGENSZTERN Poetische Transformation der Funktion

Es gleicht einem Suchspiel, dem Blick von Ouriel Morgensztern zu folgen. Der 1976 in Paris geborene Fotograf lebt seit 20 Jahren in Wien und hat dieser Stadt tief in ihre Seele geschaut. Jüngste Ergebnisse dieser ungewöhnlichen Sicht sind unter dem kurzen Titel „ORT“ bis 12. April 2026 in der HeidiHortenCollection als Intervention zu erleben. Motiv dieser Arbeit war das Museum selbst. Schwarzweiß Fotos führen zu Details der Architektur, ohne zu verraten, wo sie aufgenommen wurden. Sie sind ein reizvolles Angebot, sie zuerst zu entdecken und dann im Kopf zusammen zu führen. Die Menschen fehlen und sind doch präsent, ebenso wie die dort ausgestellte Kunst, die lediglich in Hinweisen wie den Fingern des Affen im Foyer oder im Schattenbild von Nosferatu in der Ausstellung „Experiment Expressionismus“ zu erahnen ist.

Eine Auflösung dieses Paradoxons bleibt dem Betrachtenden überlassen. Man darf sich genussvoll in den ästhetischen Linien der Treppen verirren, in Bögen und Verschneidungen Zahlen und Buchstaben erkennen oder sich an der ausdrucksvollen Spannung der Motive erfreuen.

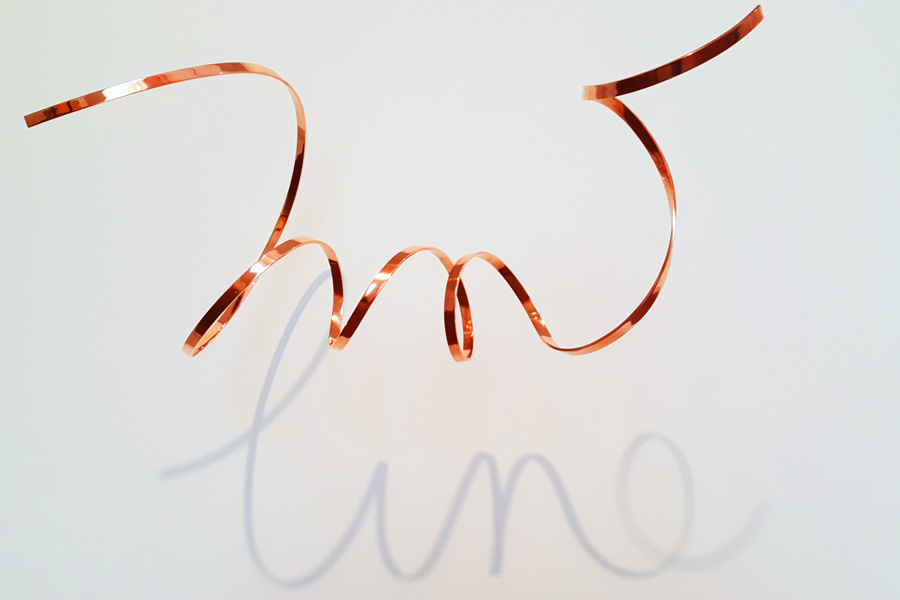

„Woven Chronicle“ von Reena Saini Kallat DIE LINIE als mächtige Schöpferin ihrer Welt

Wie suchend gleitet der Kohlestift über das Papier. Er hinterlässt schwarze Striche, die sich erst nach und nach verdichten, bis sich aus dem scheinbar willkürlichen Bündel ein Inhalt formt und in einem magischen Moment die Zeichnung zum Leben erweckt wird. Die Linie ist seit jeher der Urgrund der Kunst, ist trotz ihrer Feinheit ein starker Träger und erster Ausdruck der Idee. Sie hat sich aber auch selbständig gemacht, ist in den Raum hinaus gewachsen, zum dreidimensionalen Gebilde, das uns mit Licht und Material spielend eine kompakte Skulptur vorgaukelt. Darüber hinaus ist dieses Phänomen mit einer Vielzahl an Bedeutungen aufgeladen, z. B mit der Funktionen als Grenze, als Sperrgitter oder als Schrift, von denen jeder Aspekt der künstlerischen Inspiration dienen kann. Faszinierende Beispiele von all dem sind die Anschauungsobjekte der Ausstellung „Die Linie“ (bis 8. März 2026) im Heidi Horten Museum und gleichzeitig die letzte große Arbeit der Gründungsdirektorin Agnes Husslein-Arco.

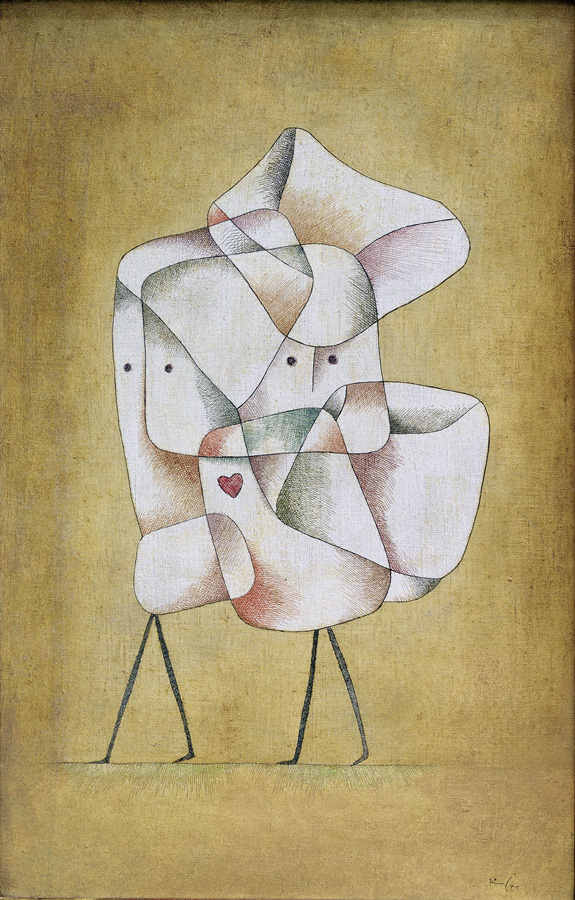

Gemeinsam mit der Kuratorin Véronique Abpurg wurden für die Begegnung mit einer Fülle an Werken, darunter auch Neuankäufe und Leihgaben, fünf thematische Kapitel entwickelt. „Form und Kontur“ sind quasi die Einführung in die Welt der Linie. Egon Schieles markante Konturen modellieren psychologisch aufgeladene Körper, während Alfred Kubin mit dichten Schraffuren in die dunkle Abseitigkeit beängstigender Träume führt. Für Paul Klee ist sie die Metapher einer „eindrucksvollen kleinen Reise“ über das Zeichenblatt. Sprache und Text verbinden sich „Zwischen Schrift und Bild“ zum Ausdruck der bildnerischen Kreativität. Ein Meister dieser „Verwirrung“ ist zweifellos Cy Twombly mit seinen Symbol befrachteten Kritzeleien, die den Eindruck des Nachdenkens vermitteln. François Morellet lässt in seinem Hands-on „Reflects dans l´eau d´formés par le spectateur“ mit einem Hebel „Die Linie in Bewegung“ bringen.

Statsitik |