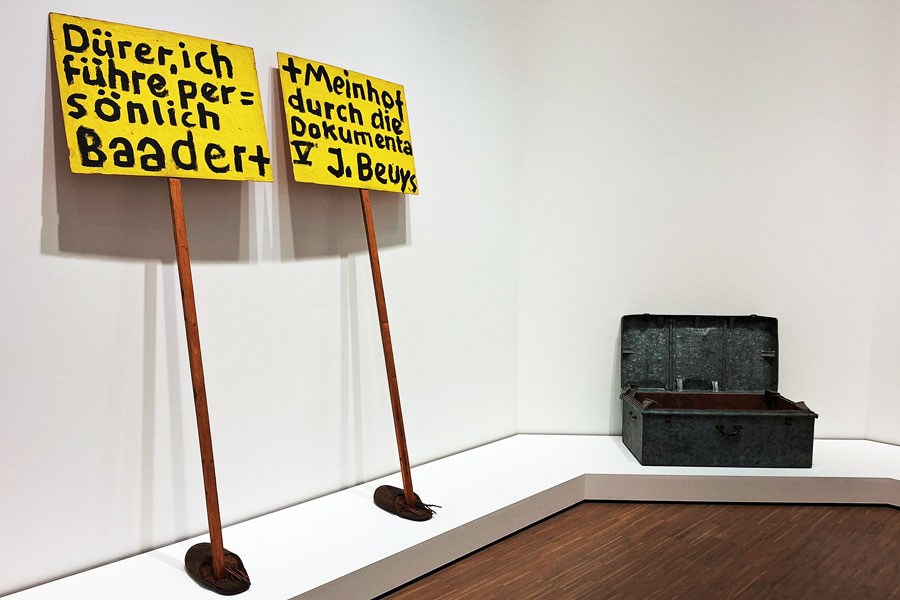

Kultur und Weindas beschauliche MagazinREMIX, Ausstellungsansicht REMIX Rheinlands Kunst aus zwei Sammlungen

Hagen hat den grausamen Kampf um den Schatz des Nibelungen erstaunlich pragmatisch beendet. Er hat das Rheingold wieder dorthin zurück gekippt, wo es Alberich einst den Rheintöchtern abgeluchst hat. Der güld´ne Schimmer strahlt bis heute aus traulicher Tiefe, wie in den rheinländischen Kunstzentren Köln und Düsseldorf. Mit Fug und Recht werden sie als Keimzelle einer Avantgarde von internationaler Bedeutung bezeichnet. Eugen Viehof, Gründer von Allkauf, hat nicht nur die wirtschaftlichen Vorteile eines Selbstbedienungs-Großmarktes bereits in den frühen 1960er-Jahren, sondern auch das künstlerische Potential des Rheinlandes erkannt. Es wurde eine stattliche Sammlung angelegt, die mittlerweile 1.400 Arbeiten umfasst. Das Besondere daran: Künstlerinnen und Künstler mussten einen Bezug zum Rheinland haben. Wenn sie nicht dort geboren waren, dort arbeiteten oder studiert hatten, ließen sich bei entsprechender Wichtigkeit mit einiger Fantasie auch andere Beziehungen herstellen. Ein treffendes Beispiel ist Georg Baselitz, der kurzerhand zum Wahl-Rheinländer erklärt wurde. Ihm ist letztlich auch die Verbindung der Sammlung Viehof zur Albertina zu verdanken. Beim Verkauf von Schlüsselwerken (Papierarbeiten, Großgemälde) sprach Baselitz den Wunsch aus, das Geschäft mit einer Dauerleihgabe an die Albertina, dem Museum für Kunst auf Papier schlechthin, zu verbinden. Mit der Ausstellung „REMIX. Von Gerhard Richter bis Katharina Grosse“ (bis 7. September 2025) wurde ganz nach dem Vorbild der Tonstudios Kunst der Sammlung Viehof und der Albertina neu abgemischt und lädt in wahrhaft großzügiger Präsentation zu einer Augeweide in Ideen, Farben und Begegnungen mit dem Who´s Who zeitgenössischer Kunst ein: z. B. Sigmar Polke, Martin Kippenberger, Rosemarie Trockel oder Charline von Heyl. Auffällig sind die vorherrschenden Großformate, in Wien despektierlich „Pletschen“ genannt.

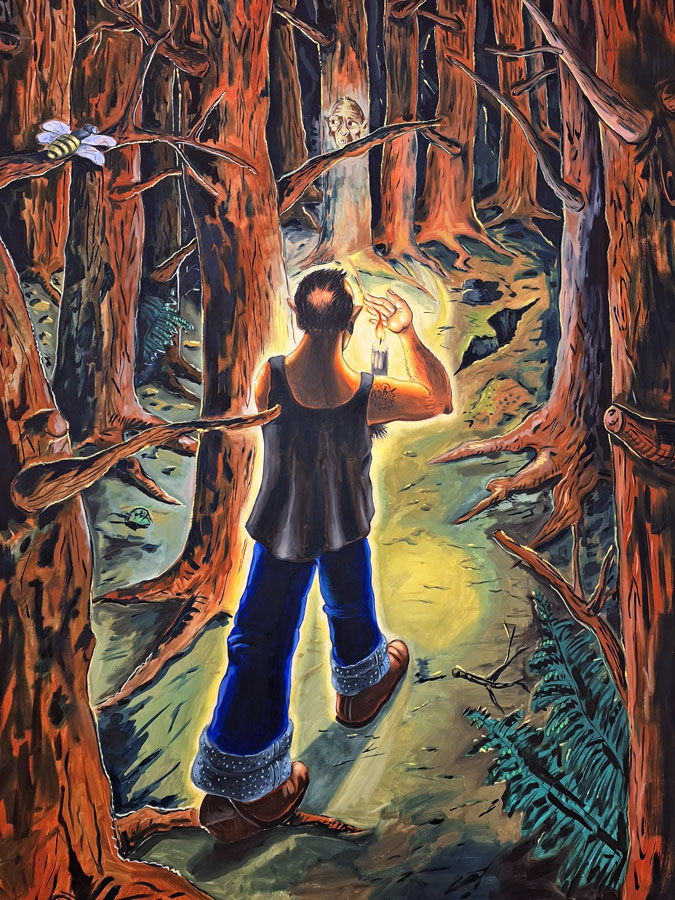

Wandtext zur Ausstellung REMIX mit Werk von Karin Kneffel  Auguste und Louis Lumière Armspangen © ALBERTINA, Wien – Dauerleihgabe der Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt TRUE COLORS Von Schwarz-Weiß zu den Farben im Foto

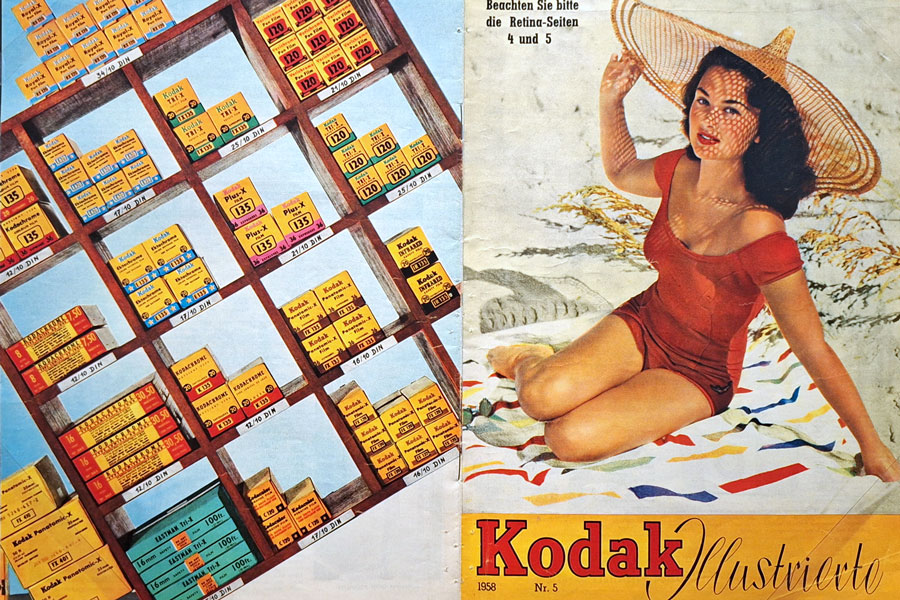

Kaum war die Photographie erfunden und es erstmals in der Geschichte der Menschheit möglich, ein Abbild unserer Welt ohne Leinwand und Pinsel zu schaffen, waren deren Erfinder bereits unzufrieden. Eigentlich unbegreiflich ob der Sensation, die sich mit der knapp davor entwickelten Dampfmaschine und der aufkommenden Elektrizität durchaus auf eine Stufe stellen konnte. Doch der Daguerreotypie fehlte ein wesentliches Element, das jedes Gemälde selbstverständlich aufwies. Die aufwändig produzierten Abzüge waren grau, zwar in vielen Abstufungen, aber im Endeffekt doch nur Schwarz-Weiß. Was blieb den Photographen anderes übrig, als mit geübter Hand nachzuhelfen und die vom Licht vorgezeichneten „Skizzen“ zu kolorieren und so zumindest den Eindruck einer natürlichen Farbigkeit zu erzielen. An dieser Stelle, also Mitte des 19. Jahrhunderts, setzt die von Dr. Anna Hanreich & Dr. Astrid Mahler mit einer Fülle an Wissenswertem gestaltete Ausstellung „TRUE COLORS. Farbe in der Fotografie von 1849 bis 1955“ (bis 21. April 2025 in der Albertina Modern) ein. Zur Verfügung standen den beiden Kuratorinnen die reichhaltigen Bestände der Fotosammlung des Hauses, die vor allem im historischen Teil auf einer Dauerleihgabe, der Sammlung der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt, beruhen. Am Anfang trifft man Porträts, die sich seinerzeit großer Beliebtheit erfreuten, waren sie doch wesentlich günstiger und vor allem schneller anzufertigen als die in langen Sitzungen auf der Staffelei des Meisters entstandenen Miniaturgemälde. Im Weitergehen trifft man auf Begriffe wie orthochromatische Negativplatten oder das Interferenzfarbverfahren, die in den Wandtexten ausführlich erklärt werden und so zu einer erquicklichen Erweiterung des Allgemeinwissens führen. Die Ergebnisse sind bereits beeindruckend, vor allem in der Haltbarkeit der kräftigen Farben, wenn man bedenkt dass diese Bilder um 1900 entstanden sind.

Statistik |