Kultur und Weindas beschauliche MagazinWiener Nostalgie-Vernetzte Erinnerungen an Emil Singer, Ausstellungsansicht EMIL SINGER Die Tragik im nostalgischen Blick auf Wien

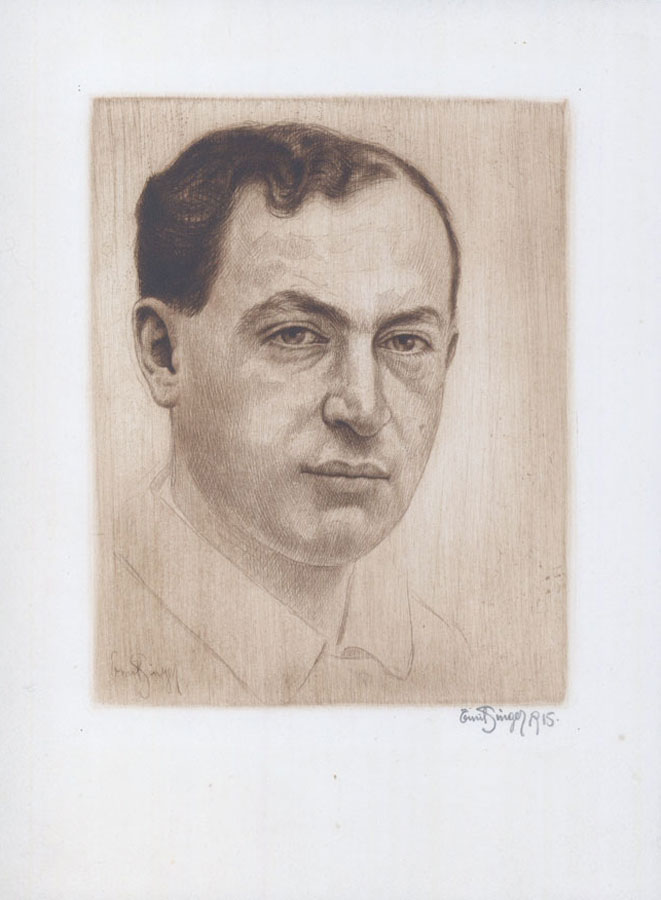

Es sind nur Fragmente, die über das Leben von Emil Singer berichten: Radierungen, Briefe, Archivalien und Erzählungen von jenen, die ihn kannten; aus diesem Material wurde von Caitlin Gura und Daniela Pscheiden eine berührende Ausstellung mit dem Titel „Wiener Nostalgie-Vernetzte Erinnerungen an Emil Singer“ (bis 1. September 2024) erstellt. Begonnen hat das Interesse mit einer Schenkung von James „Sandy“ Rikoon ans das Jüdische Museum Wien. Dabei handelt es sich um einen Teil seiner Sammlung von Emil Singers Radierungen. Gemeinsam ist den Bildern ein melancholisch nostalgischer Blick auf Wien. Gezeigt wird darin ein „Alt-Wien“, das schon damals (1914 bis in die 1930er-Jahre) nicht mehr existiert hat und von Singer in die Stadtansichten und Landschaften hineingezaubert wurde.

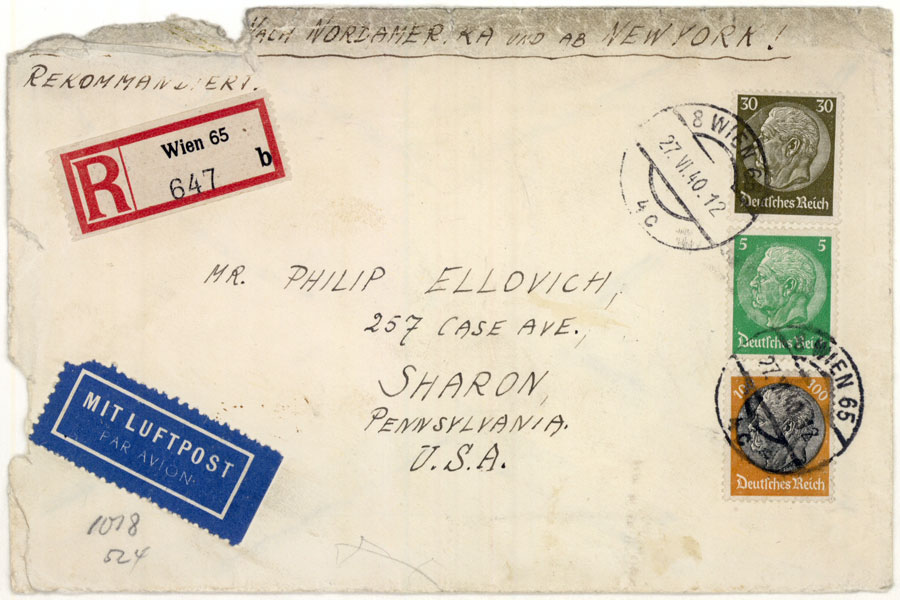

Dieser Fluchtversuch aus den ihn damals umgebenden Umständen, die vom Untergang der Monarchie und dem unaufhaltsamen Erstarken eines von der Politik dieser Tage geförderten Antisemitismus bedingt waren, wurde abgelöst von einer das Überleben entscheidenden Bemühung. Mit dem Einmarsch der Deutschen und dem Nationalsozialismus war für den Juden Emil Singer eine evidente Gefahr entstanden. Zuerst war es das Verbot, seine Werke im Deutschen Reich zu verkaufen. Bekannte in den USA nahmen sich seiner an und erschlossen ihm einen Markt in Übersee. Die wahre Tragödie ereignete sich, als Singer seine amerikanische Kundschaft um Hilfe bei der Emigration ersuchte. Trotz zahlreicher Unterstützungserklärungen und einer genehmigten Quotennummer wurde der Visumsantrag des Ehepaars Singer vom US-Konsul abgelehnt.

Statistik |