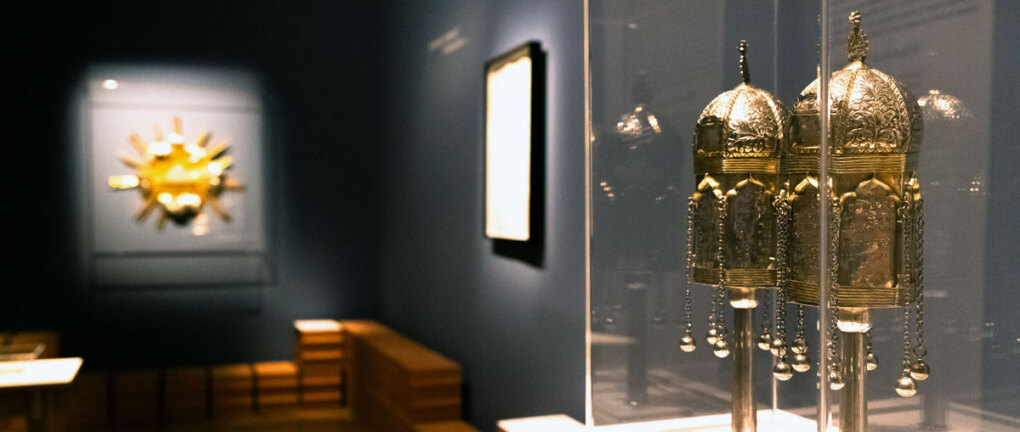

Kultur und Weindas beschauliche MagazinG*TT, Ausstellungsansicht © Tobias de St. Julien G*TT Annäherung an JHWH, dem Namenlosen

Es gibt sie doch, die Sphärenharmonie! Derzeit ist sie im Prolog zu einer Ausstellung im Jüdischen Museum (bis 5. Oktober 2025) in der Dorotheergasse zu hören. Rational betrachtet handelt es sich bei den geheimnisvollen Klängen um Töne, die von der NASA aus den Tiefen des Weltalls aufgefangen wurden. Aber sie stimmen emotional auf das vor allem für Juden durchaus heikle Thema ein. G*TT. Das Sternchen hat seine Bewandtnis. Es könnte auch JHWH (Jahwe) da stehen, oder HaSchem (der Name) und damit „jenes höhere Wesen, das wir verehren“ (aus Heinrich Bölls „Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“) gemeint sein. Es gibt genügend Beweise für seine Existenz, die aber alle neben bestechender Logik den Glauben voraussetzen. So gibt es nach wie vor die Gottesleugner in gesellschaftlicher Koexistenz mit denen, die in Gott den Urgrund allen Seins erblicken.

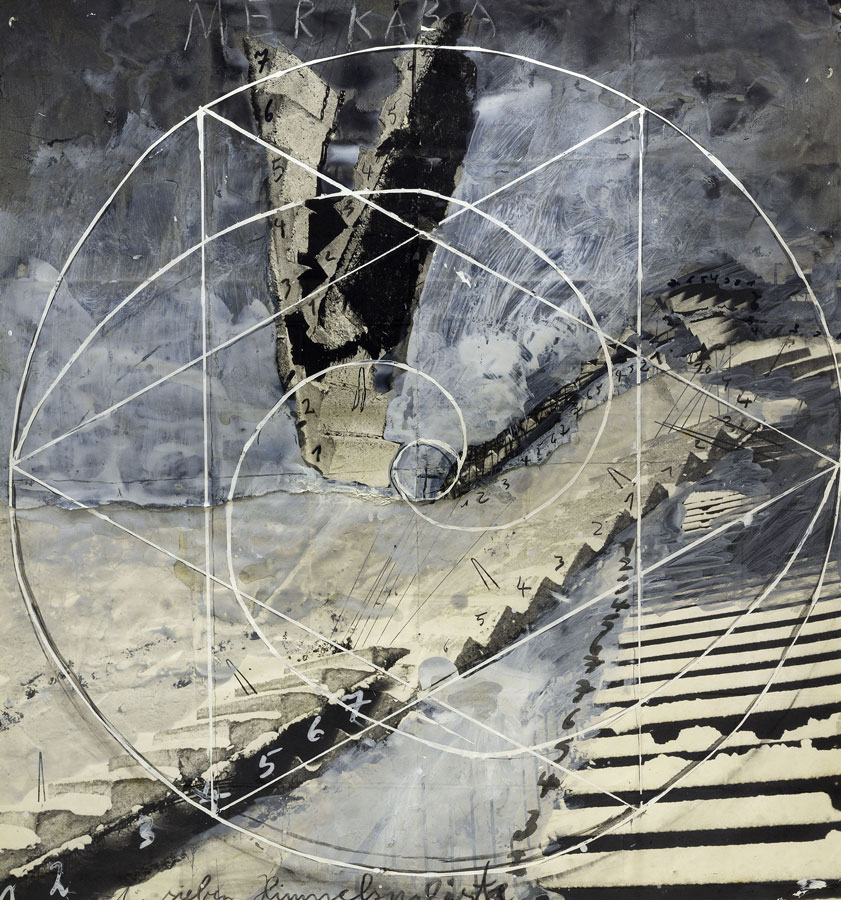

Domagoj Akrap und Daniela Schmid verbinden in ihrer Gestaltung kunsthistorische, theologische und gesellschaftliche Perspektiven. Als Anschauungsmaterial zu einer eher schwer materialisierbaren Thematik standen dem Kuratorenduo bisher kaum gezeigte Schätze des alten jüdischen Museums in Wien, mit seiner Gründung 1895 übrigens des ersten weltweit, und internationale Leihgaben zur Verfügung. 72 Exponate, darunter kostbare Ritualgegenstände, aber auch zeitgenössische Kunstwerke, führen in das Mysterium ein und versuchen eine Antwort auf, wie es im Untertitel heißt, „die großen Fragen zwischen Himmel und Erde“ zumindest anzureißen. Es beginnt mit „Wie heißt G*TT?“, führt weiter zu „Wie zeigt sich G*TT?“ und lädt so Raum für Raum bis zum entscheidenden „Wozu G*TT?“ zum Sinnieren und Schauen ein.

Statistik |