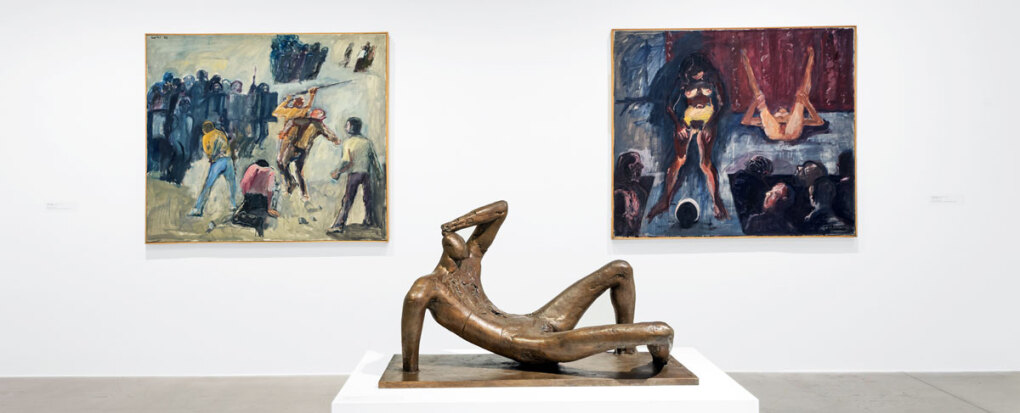

Kultur und Weindas beschauliche MagazinWirklichkeit als Haltung. Wiener Realismus nach 1960, Ausstellungsansicht WIRKLICHKEIT ALS HALTUNG oder kritische Definition der Realität

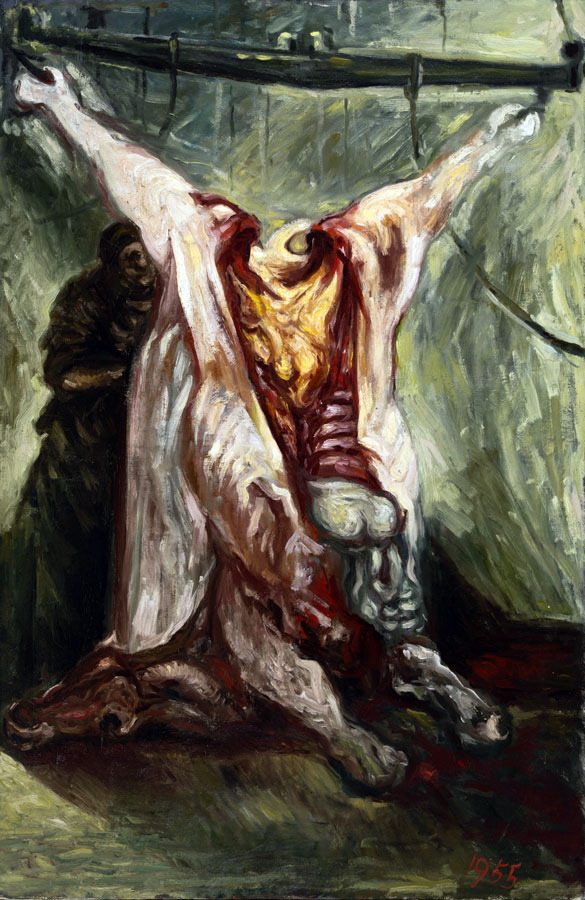

Ein Name lässt aufhorchen: Alfred Hrdlicka. Der 2009 verstorbene Künstler war durch seine mächtige Pranke berühmt geworden, für Skulpturen, aus denen die Kraft ihres Schöpfers strömte. Aber Hrdlicka war mehr als ein Bildhauer, mehr noch als ein Zeichner, Maler, Grafiker. Er war ein großer, zumeist aber unverstandener Denker, der seiner extrem links gelagerten politischen Überzeugung so fest anhing, dass er randalierend von den Zuhörerrängen des österreichischen Parlaments mit Gewalt entfernt werden musste. Was war das für ein Mann?! Gewiss einer, dem dafür ewige Bewunderung zusteht. Als er im Wien der Nachkriegszeit mit Georg Eisler, Hans Escher, Fritz Martinz, Rudolf Schönwald und Rudolf Schwaiger als Gruppe der Wiener Realisten an die Öffentlichkeit trat, war Gegenwind vorprogrammiert. In der Galerie nächst St. Stephan scharten sich Vertreter der Abstrakten um Monsignore Otto Mauer, die figuratives Bildwerk als Rückschritt in Zeiten sozialistischer und nationalsozialistischer Darstellungsweise desavouierten. Mit auf der Strecke sollte der in Nachfolge des Surrealismus praktizierte „phantastische Realismus“ bleiben, dem mit erstaunlicher Überheblichkeit seitens einiger sogenannter Experten rundweg sein Wert als Kunstrichtung abgesprochen wurde.

Bei diesen Attacken wurde jedoch übersehen, dass hinter dem Begriff Realismus nicht die Abbildung einer gesehenen Wirklichkeit, sondern die Realität der politischen und sozialen Situation selbst im Fokus stand, also wesentlich mehr als das rein Augenfällige. Die verschiedenen Denkweisen und Ausrichtungen der Kunst haben sich mittlerweile versöhnt. So sind gegen die Ausstellung im MUSA mit dem Titel „Wirklichkeit als Haltung. Wiener Realismus nach 1960“ (bis 17. August 2025) kaum ernsthafte Protestaktionen durch streitbare alte Herren zu erwarten. Vielmehr ist es eine Schau, die bis heute neue Sichtweisen auf die uns umgebende Realität eröffnet. Wenig bekannt dürfte die Grafikmappe „Soldatentreffen“ sein, die schon 1954 den erst neun Jahre zurückliegenden Nationalsozialismus mit düster anklagenden Linolschnitten thematisierte.

Statistik |