Kultur und Weindas beschauliche MagazinIm Bann der Bahn, Ausstellungsansicht IM BANN DER BAHN Geschichte einer technischen Revolution

1825 wurde erstmals die Eisenbahn zwischen den englischen Städten Stockton und Darlington neben Kohletransport auch für den Personenverkehr eingesetzt. Man war sich wohl kaum bewusst, welche Revolution des Reisens damit verbunden war. Für Stefan Zweig war es eine „Sternstunde der Menschheit“, wenn er in einer dieser literarischen Miniaturen feststellt, dass man sich durch diese Erfindung zum ersten Mal in der Geschichte rascher als mit den schnellsten Pferden von A nach B bewegen konnte. Hierzulande sollte es noch einige Jährchen dauern, bis die erste Eisenbahn von einer Lokomotive gezogen, die k.k. privilegierte Kaiser Ferdinands-Nordbahn, von Floridsdorf nach Deutsch-Wagram rollte. Der 23. November 1837 gilt offiziell als Eröffnungsdatum der ersten Dampfeisenbahn in Österreich. Stolz wurde die in Newcastle upon Tyrne gebaute Lokomotive „Austria“ getauft. Das von ihr zuvor gebaute Modell ist nun eines der Glanzstücke der Sonderausstellung „Im Bann der Bahn. 200 Jahre Eisenbahn“ (bis 2. August 2026), die in anschaulicher Weise deren Entwicklung durch zwei Jahrhunderte erleben lässt. Mit dem Stichwort „Eisenbahn“ eröffnet sich ein weites Feld an Wissenswertem. So nähert man sich auch TMW diesem Phänomen aus verschiedenen Blickwinkeln. Fragen wie „Was hat es mit den einem Laien schwer verständlichen Signalanlagen auf sich?“ werden ebenso beantwortet wie die nach dem tieferen Sinn der Einführung einer „Bahnzeit“ schon im 19. Jahrhundert. Ein digitales Interaktivum, das in Zusammenarbeit mit den ÖBB entstanden ist, erweckt das historische Streckennetz zum Leben und erklärt die damit einhergehenden Veränderungen der Geographie. In einer multimedialen Zeitreise besteigt man den Zug anno 1827, als bei uns erste Pferdeeisenbahnen eingesetzt wurden, hält an entscheidenden Stationen, um das Angebot an Informationen zu nutzen, und genießt die Weiterfahrt bis in das Jahr 2040 mit bis dahin zu verwirklichenden Projekten.

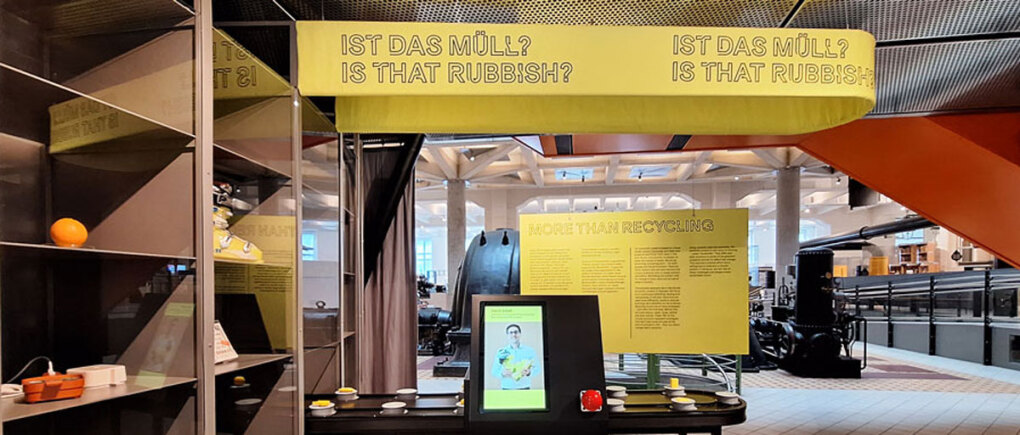

Technisches Museum Wien MORE THAN RECYCLING Bitte umdenken statt wegwerfen!

Haben wir in wenigen Jahren vergessen, was über den Rest unserer Geschichte eine Selbstverständlichkeit war? Gemeint ist der sorgsame Umgang mit den Dingen, die wir täglich brauchen. War früher ein Krug zerbrochen, wurde er mit einem feinen Drahtgitter wieder dicht gemacht, damit er auch für die kommenden Generationen noch brauchbar war. Das Loch im Socken wurde gestopft und das krachende Radio fachkundig repariert. Eine Ausstellung im Technischen Museum Wien will nicht nur an derlei Tugenden erinnern, sondern auch zum Nach- und Umdenken anregen. Dazu braucht es allerdings einen radikalen Wechsel von längst erstarrten Perspektiven. „More than Recycling“ (bis 30. Dezember 2026) berichtet über die Möglichkeit, nein!, besser die Dringlichkeit zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft.

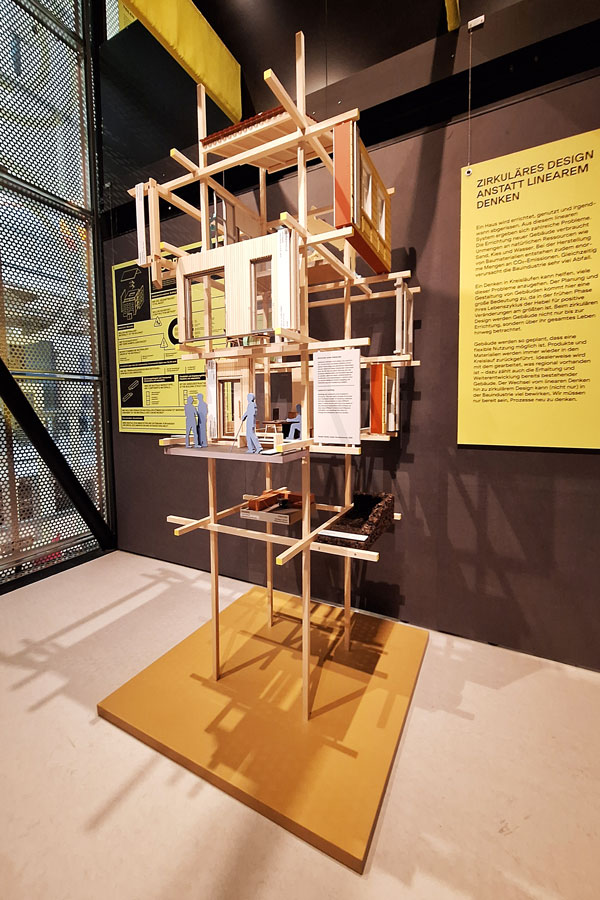

An einem Förderband mit verschiedensten Objekten soll die provokante Frage „Kann das weg oder ist es schon Kulturgut?“ beantwortet werden; individuell, da jede und jeder von uns andere Prioritäten setzt. Was für ein Museum bereits ein sammelwürdiger Schatz ist, würde bei so manchem leichten Herzens im Müll landen. Das Wegwerfmodell hat in unserer Gesellschaft einen festen Platz und soll nun durch nachhaltige Kreislaufwirtschaft ersetzt werden. Ein interaktiver „Utopiepfad“ führt als roter Faden durch einzelne Kapitel, in denen immer neue Entscheidungen gefragt sind. MORE THAN RECYCLING, Ausstellungsansicht Es beginnt mit „Reduce and Refuse“ und einem Besorgnis erregenden Blick auf die Landwirtschaft. Querschnitte durch Ackerböden zeigen die verheerenden Folgen menschlichen Leichtsinns, dem Mutter Erde ihr Auslaugen durch Monokulturen und Überdüngung verdankt. Nicht nur dort im Großen, auch am eigenen Leib ist Reduktion gefragt. Ein monumentales T-Shirt steht als Portal zur Textilindustrie, deren verschwenderische Problematik Punkt für Punkt an einer durchgehenden Kleiderstange wie in einer überdimensionalen Boutique aufgehängt ist.

Rundgang durch die Radioentwicklung bis in die Gegenwart © Technisches Museum Wien/Franzi Kreis 100 JAHRE RADIOGESCHICHTE Ausstellungen erzählen analog und online

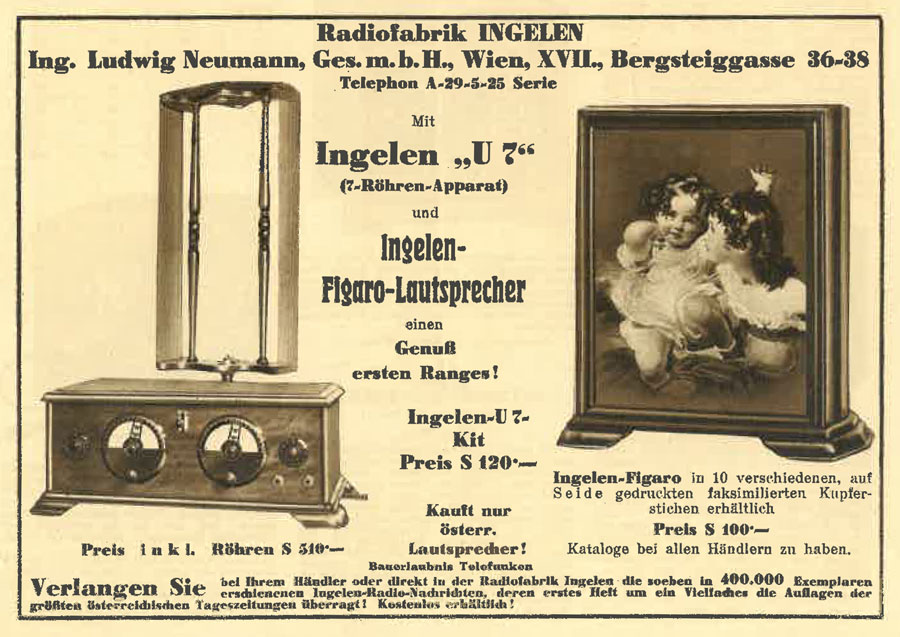

Am 1. Oktober 1924 schlug die Geburtsstunde für eine Dienstleistung, ohne die unser Dasein seither unvorstellbar ist. Information und Unterhaltung kamen nicht mehr direkt oder gedruckt auf Papier, sondern über den Äther an unsere Ohren. Das Radio trat mit diesem Tag in Österreich einen unvergleichlichen Siegeszug an. Saßen zu Beginn noch ganze Orchester vor den Mikrophonen, wurden daraus bald die Schellacks, aus diesen wieder die Vinyl-Platten, gefolgt von Tonbändern und der CD, bis ein Knopfdruck genügte, um die gewünschte Musik aus dem elektronischen Speicher zu fischen. Ähnliches gilt für die Gestaltung der Sendungen, wobei sich die gute alte Live-Ansage bis heute erhalten und seine Radiostars geschaffen hat.

Das technische Museum Wien hat dazu die Jubiläumsausstellung „100 Jahre Radio. Als Österreich auf Sendung ging“ gestaltet und widmet der Entwicklung des Hörfunks nicht nur eine stattliche Schaufläche, sondern mit der Österreichischen Mediathek die Möglichkeit, online den Verlauf der Geschichte zu erleben. Wenn beim Frühstück, im Auto oder dann im Büro die Musik und die Witzchen der Moderation eher ein unbeachtetes Dasein fristen, war es zu Beginn ein mühsames Geschäft, am Detektor mit Kopfhörer dabei zu sein, wenn die neuesten Nachrichten verlesen wurden. Die Machthaber wussten ganz genau, welche Bedeutung diese Erfindung hatte. Die Zeiten waren unruhig und die politischen Lager verfeindet. Wer im Studio saß, hatte die Möglichkeit, ungeniert Propaganda zu betreiben. So wurde die RAVAG zum Sprachrohr der Regierung des Ständestaates und der Volksempfänger nach 1938 mit dem Programm der Nationalsozialisten zum einzigen erlaubten Medium des Volkes. Leichte Entspannung trat nach 1945 ein, als die Besatzer der sowjetischen Zone zwar strenge Zensur auf Radio Wien ausübten, jedoch von der Sendergruppe Rot-Weiß-Rot vom Westen her überstrahlt wurden. Für Ablenkung von den Suchmeldungen und für Unterhaltung sorgten Sendungen wie „Was gibt es Neues?“ von Heinz Conrads, ein Pflichttermin wie der Kirchenbesuch am Sonntagmorgen. Volksempfänger und Deutscher Kleinempfänger, 1938/39 © Technisches Museum Wien Noch wurde bei der Suche das magische Auge beobachtet, das aber bald mit dem „Kofferradio“ Konkurrenz bekam und damit in den Haushalten für jeden Geschmack ein eigenes Gerät vorhanden war. Noch war der Betrieb in öffentlicher Hand. Als sich darob die Unzufriedenheit steigerte, wurden in Österreich ab 1995 private kommerzielle Sender zugelassen, bis 1998 das Rundfunkmonopol endgültig Vergangenheit war. UKW hat sich gegen andere Wellen durchgesetzt und bietet seit 2020 als technische Höchstleistung in Form des DAB+ (Digital Audio Broadcasting) für mehr als 80% der österreichischen Bevölkerung ungestörten Hörgenuss. Offlineprogramme und Streamingplattformen sind nur eine Erweiterung des gewaltigen Angebots. Anhand einer Reihe von Objekten ist diese unglaubliche Entwicklung innerhalb eines Jahrhunderts in der Ausstellung illustriert und schafft neben Nostalgie angesichts wunderschön designter Holzkästen und geheimnisvoller Apparaturen den subtilen Auftrag, unter Radiohören mehr zu verstehen als akustische Berieselung, wenn gerade keine andere elektronische Unterhaltung davon ablenkt. Statistik |