Kultur und Weindas beschauliche MagazinDorothee Hartinger, Katharina Lorenz, Martin Schwab © Tommy Hetzel DER IRRENDE PLANET Ein Spaziergang mit Robert Walser

Der deutsche Philosoph und Kulturkritiker Walter Benjamin (1892-1940) war neben Franz Kafka, Hermann Hesse oder Elias Canetti einer der Verehrer von Robert Walser (1878-1956). Der Schweizer Literat hatte sich nach Achtungserfolgen mit drei Romanen auf die sogenannte „Kleine Form“, die Kurzprosa, zurückgezogen. Als Hauptwerk gilt „Der Spaziergang“ (1917). Benjamin nennt es die „Nichtigkeit des Inhalts“ und setzt noch den Ausdruck „Sprachverwilderung“ drauf, nicht ohne sie anziehend und bannend zu nennen. Dazu rät er, sich an dieser „gepflegten“, „edlen“ Form schadlos zu halten. Walser setzt sich in seinen Miniaturen mit den vermeintlich kleinen Dingen des Daseins auseinander. Er kann aus Banalitäten tiefe Wonne schöpfen, aber genauso die Komik aus einer an sich völlig belanglosen Situation mit satirischer Kraft entwachsen lassen. Teils sind es willkürliche Assoziationen, deren Gedanken ausgetretene Pfade verlassen, andererseits Blicke, die in die Schwärze von Abgründen führen.

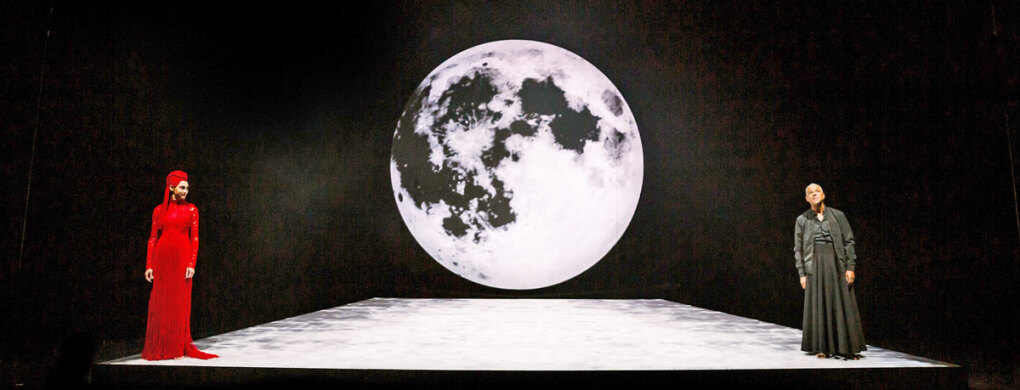

Die Schweizer Regisseurin Barbara Frey hat ihrem Landsmann Robert Walser mit „Der irrende Planet“ ein in seiner Dramatik leises, aber in seiner Wirkung herzerwärmendes Denkmal gesetzt. Aufbauend auf „Der Spaziergang“ flaniert ein grandioses Ensemble durch dessen Texte. Martin Schwab wird zum Vertreter des Dichters, der hinter einem dünnen Vorhang am Schreibtisch sitzend aus einem Buch zu lesen beginnt. Irgendwann hält es ihn aber nicht in der dunklen Stube. Es treibt ihn heraus auf eine von den Scheinwerfern sonnig bestrahlte Parkbank, von der aus er freudig seine Empfindungen schildert. Martin Zehetgruber hat dafür die Bühne zweigeteilt. Im Hintergrund schweben wie Meteoriten bedrohliche Felsbrocken, wohl als Hinweis, dass Martin Walser von psychischen Krisen gebeutelt war und ab 1929 bis zu seinem Ableben seine Tage in einer Heilanstalt verbracht hat, ohne je mehr ein Wort zu schreiben.

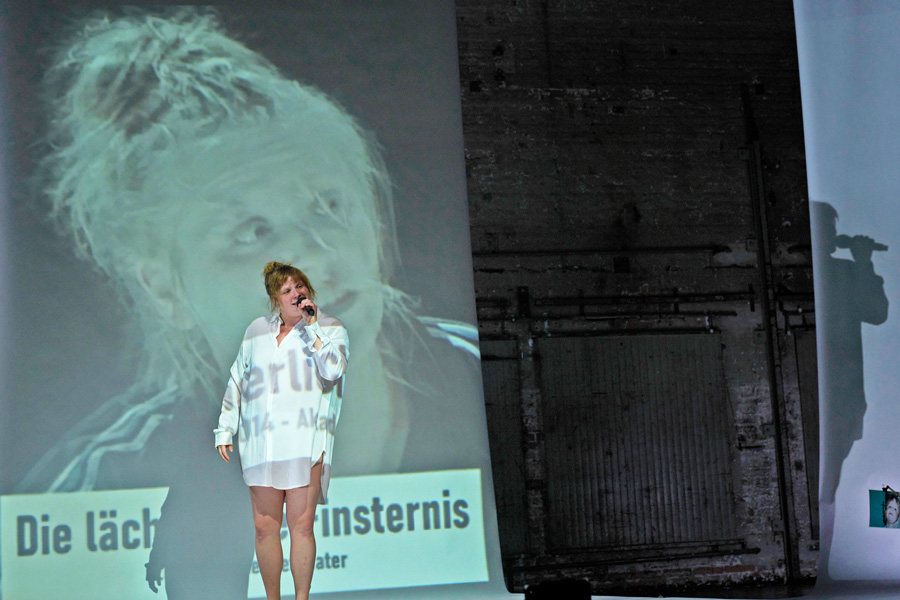

SELBSTBEZICHTIGUNG Eine Beichte: Ich bin, Ich habe, Ich soll Es handelt sich um ein Theaterstück ohne Handlung, das nur von einem eher abstrakten Text lebt. Es nimmt sich wie die Entschuldigung für die „Publikumsbeschimpfung“ aus, mit der Peter Handke 1966 schlagartig berühmt geworden ist. Nur eine Person befindet sich auf der Bühne, die jeden der kurzen Sätze mit „Ich“ beginnt. Von banalen Feststellungen wie „Ich bin geboren worden“, „Ich bin in das Geburtenregister eingetragen worden“ oder „Ich bin älter geworden“ geht es wie in einer Beichte zu Bekenntnissen, in denen Übertretungen von Grundsätzen, teils kleinlichen Vorschriften und allgemeinen Ansichten zutage kommen. Für Handke sind das gleichsam die unvermeidlichen Fehltritte, die unseren Weg durch das Dasein begleiten. „Wer lebt, stört“ ist das Credo des Autors, das Regisseur Dušan David Pařízek umgekehrt hat, indem er in der von ihm inszenierten „Selbstbezichtigung“ das Unpersönliche wieder persönlich macht. Die Produktion selbst feierte im Volx/Margareten 2015 Premiere, wanderte nach Deutschland ans Berliner Ensemble und ist nun wieder nach Wien zurückgekehrt. Verbunden damit ist ein Name: Stefanie Reinsperger, und gleichzeitig sind es die Stationen ihres Wirkens. Diese Schauspielerin ist eine Urgewalt, die, wie man so schön sagt, sich nichts scheißt. Dass sie am Anfang als Riesenbaby fast nackt, nur mit weißer Unterhose bzw. Windel angetan, auftritt, ohne auf Problemzonen die geringste Rücksicht zu nehmen, lässt auf das Fehlen jeder weiblichen Eitelkeit schließen.

Richard III., Ensemble © Tommy Hetzel RICHARD III. Gefangen in der Senkgrube der Gewalt Am Rand ist ein Fernseher aufgedreht und ein Roboterhund stakst von Zeit zu Zeit durch das blutige Geschehen. Ist das die Gegenwart, die Regisseur Wolfgang Menardi in Shakespeares Königsdrama „Richard III.“ deutlich machen will? Zumindest sind es Symbole; das eine für Fake News, das andere als vierbeiniger Ausdruck des Zustandes unserer Gesellschaft, die in Gefahr ist, auf den Hund zu kommen. Er selbst sagt zu den auf der Hand liegenden Analogien jedoch: „Man muss – meiner Meinung nach – eher aufpassen, diese nicht eins zu eins auf die Bühne zu bringen und in eine verflachende Aktualisierung zu verfallen.“ Tatsächlich hat man sofort eine Reihe von Usurpatoren unserer demokratischen Freiheit vor Augen. Sie alle handeln nach dem gleichen Muster wie der machtgeile Herzog von Gloucester, der um an die Krone bzw. Alleinregierung zu gelangen und dort zu bleiben keine noch so grausame Untat gescheut hat. Allerdings tut man sich schwer, diese nicht mitzudenken, wenn das Ensemble in einer Art Senkgrube der Moral gefangen ist und die Beteiligten als Opportunistinnen und stumpfe Mitläuferinnen Steigbügelhalterinnen für denjenigen sind, der am Ende um ein Pferd, ein Pferd für ein Königreich bettelt.

Die Regie macht den ohnehin komplexen Stoff nicht gerade übersichtlicher, aber man gewöhnt sich an diese Inszenierung, die an eine Sparaufführung in einem Pensionat für höhere Töchter erinnert. Der verehrte Deutschprofessor spielt die Hauptrolle, alle anderen Gestalten sind auf die fünf begabsteten Mädchen aufgeteilt. Dörte Lyssewski verliert u. a. als Buckingham den Kopf, nachdem sie als getreue Gefolgsfrau mit Aussichten auf eine eigene Grafschaft irgendwann zur Einsicht gekommen ist, was sie damit angerichtet hat. Nachdem Dorothee Hartinger es als Hastings abgelehnt hat, Richard zu krönen, wird diesem auch dessen Kopf vom Leibe getrennt übergeben. Als Königin Elisabeth beklagt Sarah Viktoria Frick in der Hauptsache den Mord an ihren zwei Söhnen im Tower und ist wie alle anderen auch Richmond, Lichtgestalt und Bezwinger Richards. Nicht und nicht kann Katharina Lorenz als Lady Anne begreifen, wie sie den Verführungskünsten des Mannes, der ihren Gatten umgebracht hat, erliegen konnte und wird in einer Nebenrolle selbst zur Mörderin.

Sebastian Wendelin, Maresi Riegner, Stefanie Reinsperger, Franziska Hackl, Zeynep Buyraç, Jonas Hackmann, Tilman Tuppy © Tommy Hetzel VOLKSVERNICHTUNG oder meine Leber ist sinnlos

Werner Schwab wurde 1958 in Graz geboren und wuchs bei seiner nicht gerade begüterten Mutter auf. Er war zum Künstler berufen und studierte Bildhauerei bei Bruno Gironcoli in Wien. Danach zog er sich in die Südoststeiermark zurück, wo er als bildender Künstler arbeitete, bevor er sich dem Schreiben zuwandte. Mag sein, dass diese Gegend, die heute als Vulkanland mit ihrem grandiosen Wein Menschen von nah und fern anzieht, mit ihrer zum Abachterln animierenden Atmosphäre Inspiration und gleichzeitig sein Ruin war. Mit den „Fäkaliendramen“ wurde Schwab zum Theater-Shooting-Star und wegen der diesen Stücken immanenten Sprachvirtuosität, ihrem bösen Humor und abgründigen Inhalt im gesamten deutschsprachigen Raum aufgeführt. Ein damit verbundener exzessiver Lebensstil führte schließlich in der Silvesternacht 1993 zu einer Alkoholvergiftung und zum Tod mit gerade 35 Jahren.

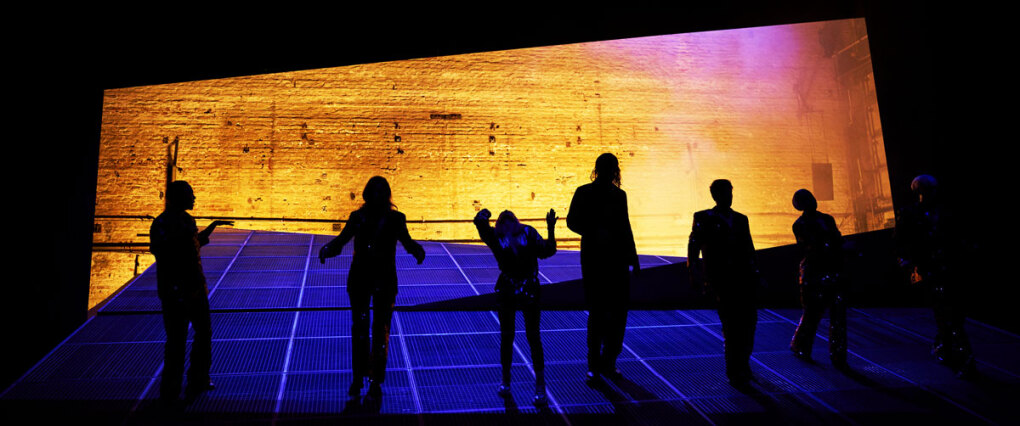

1991 wurde die „Radikalkomödie“ mit dem schicksalhaften Titel „Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos“ in München uraufgeführt. Gezeigt wird darin das an sich wenig aufregende Alltagsleben in drei Wohnungen eines Mietshauses, teils besetzt in der aktuellen Genderlogik des Burgtheaters, d. h. Frau spielt Mann und umgekehrt. In einer der Bleiben haust Frau Wurm mit Sohn Herrmann, einem angehenden Maler. Was sonst sollten die beiden tun als einander das Leben zu vergiften. Streitereien sind selten von tieferem Sinn erfüllt, aber eine Maresi Riegner in Stützstrümpfen und eine mit roter Farbe auf ihren nackten Oberschenkeln sich beschmierende Stefanie Reinsperger schaffen es, mit ermüdenden Querelen einen ganzen Akt zu füllen. Ihre Nachbarn sind Herr und Frau Kovacic und deren zwei notgeile Töchter Bianca und Desiree. Sebastian Wendlin und Zeynep Buyraç versuchen sich als hilflose Moderatoren zwischen den sich ordinär zankenden Schwestern Jonas Hackmann und Tilman Tuppy. Egal was geredet wird, es ist leere Wortdrescherei mit Fundstücken aus der untersten Schublade, beklagend den Jammer ihres Daseins. Im dritten Akt übernimmt schließlich die allein stehende Frau Grollfeuer das Kommando.

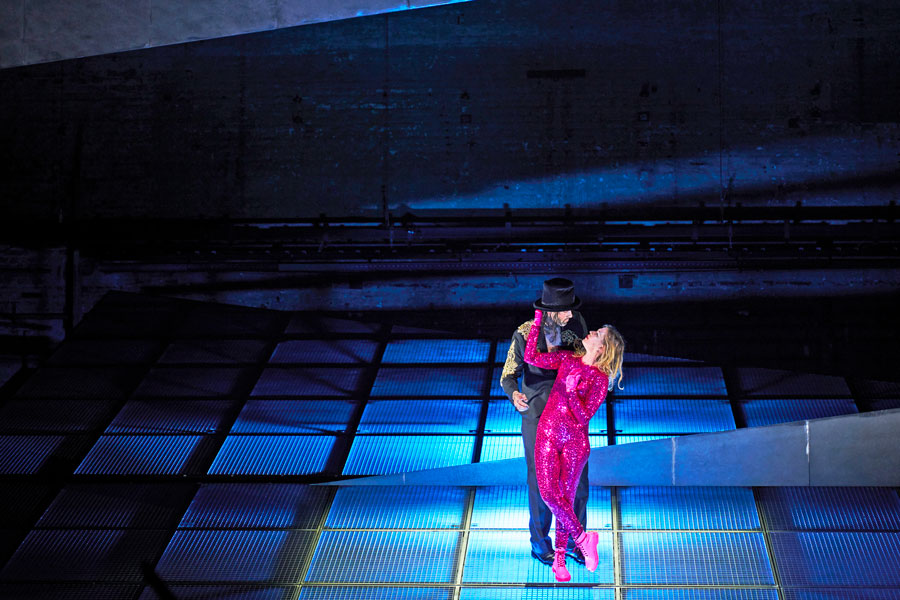

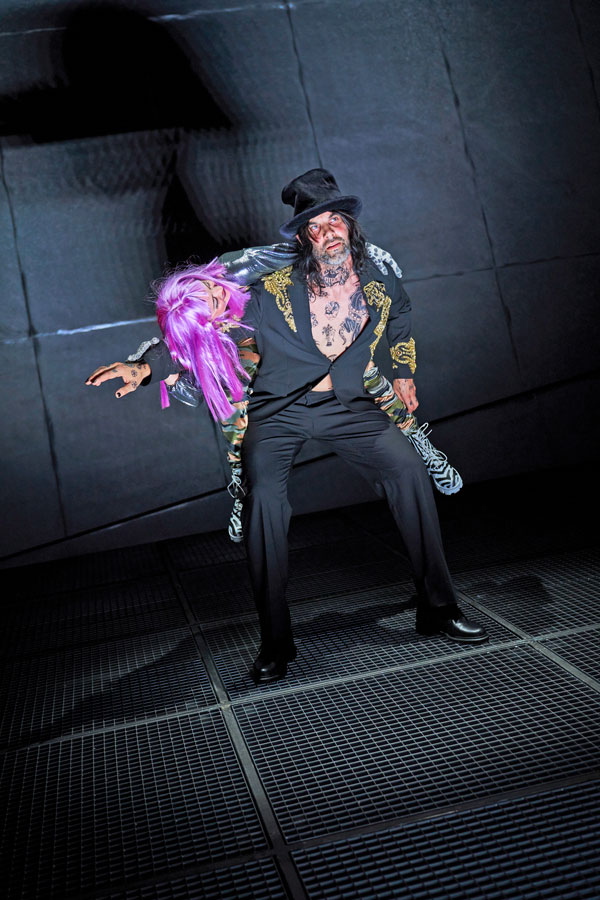

Bumm Tschak, Ensemble © Tommy Hetzel BUMM TSCHAK wummern die Bässe im „Schafott“

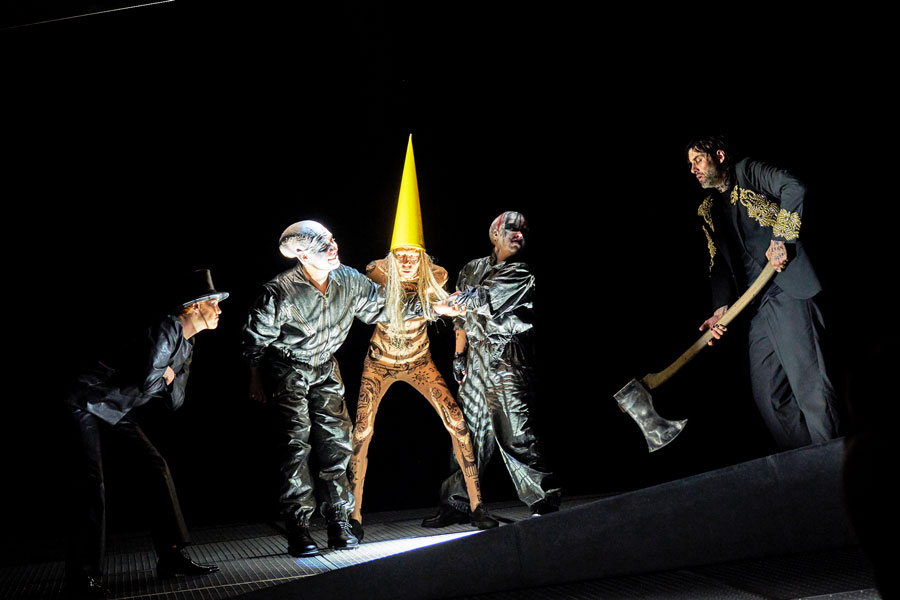

Die Kanzlerin hat freie Wahlen gewonnen, angeblich mit absoluter Mehrheit. Eine ihrer ersten Maßnahmen soll die Wiedereinführung der Todesstrafe sein. Dazu braucht man allerdings auch einen Scharfrichter, der die Verurteilten todsicher exekutiert. Fündig wird sie im angesagtesten Club der Stadt, dessen Namen bereits Programm zu sein scheint. Geführt wird das „Schafott“ von Josef, der die Bedürfnisse seiner Gäste kennt. Die Zeiten sind düster und die von mächtigen Bässen getragene Musik erlaubt eine Flucht aus der tristen Wirklichkeit. Der bieder klingende Vorname des Managers ist ein Hinweis auf die Person, die eigentlich dahinter steckt. Ferdinand Schmalz, der Autor von „Bumm tschak oder der letzte Henker“, erinnert damit an Josef (Pepi) Lang, der bis zum Ende der Monarchie dieses harsche Amt virtuos ausgeführt hat. Lang war unter anderem Kaffeesieder und seltsamerweise äußerst populär. Seine Erinnerungen wurden noch zu Lebzeiten aufgeschrieben und enden mit dem tragischen Irrtum, das er der „Letzte seiner Zunft“ in Österreich gewesen sei. Nach einer kurzen Unterbrechung in der Ersten Republik gab es bis 1950 weit mehr Hinrichtungen als zu seiner Zeit.

Burgchef Stefan Bachmann hat dieses „Richtspiel“ in beklemmender Weise für das Akademietheater inszeniert. Der Club ist eine schiefe Ebene aus grauem Metall unter dem Fallbeil und braucht für die Gefängnisszene kaum Umbau. Darin krabbelt, klettert und balanciert ein Ensemble, das seine Botschaften aus einer nicht fernen Zukunft tapfer zu uns jetzigen herüber deklamiert. Wer Zutritt erlangt, bestimmt die „strenge Tür“, als die Stefanie Dvorak in übertrieben prächtiger Kleidung ihres Amtes waltet und in ihrer gespielten Ernsthaftigkeit sogar verlegene Lacher im traurigen Geschehen erntet. Als sie die beiden Schergen des Systems (Mehmet Ateşçi, Sarah Viktoria Frick) abweisen will, fällt ihr Josef in den Rücken und erlaubt ihnen den Zutritt. Max Simonischek ist der coole Betreiber des Lokals, dessen Attraktion eine Guillotine für mitternächtliche Spielchen ist.

Stefko Hanuschevsky © Tommy Hetzel Stefko Hanushevsky erzählt: DER GROSSE DIKTATOR

Vor einigen Wochen hätte man noch gesagt: Der übertreibt, wenn er allüberall im Lande Nazis ortet. Seit der jüngsten Wahl zum Nationalrat muss man zugeben, Stefko Hanushevsky hat nicht unrecht. Bei einem solchen Rechtsruck läuft es einem kalt über den Rücken. Gemeinsam mit Rafael Sanchez (Schweizer Regisseur & Intendant) und petschinka (Maler, Schriftsteller & Regisseur) verbindet der Schauspieler das Leben eines kleinen Friseurs aus dem Mühlviertel (OÖ) im Einmannstück „Stefko Hanushevsky erzählt: Der große Diktator“ mit dessen Vorbild Charly Chaplin. Schauplatz der kabaretthaft witzigen und doch erschreckend ernsten Erzählung ist ein Reisebus der Firma Habermayr, der aufgrund eines Reifenplatzers auf dem Obersalzberg liegengeblieben ist (Bühne: Sebastian Bolz). Als Reisführer für Amis, die partout die Schauplätze des Dritten Reiches besuchen wollen, will sich Stefko das Geld für die Ausbildung zum Schauspieler verdienen. Hanushevsky ist ein begnadeter Plauderwastl, sowohl in Deutsch als auch in Englisch, braucht sich also um Trinkgeld von den g´stopften Touristen keine Sorgen zu machen. Immer die rechte Geschichte am rechten Ort zur rechten Zeit, das ist seine Devise, mit der es ihm gelingt, nicht nur die aufgrund des unfreiwilligen Aufenthalts unrund gewordenen Herrschaften, sondern auch das Publikum des Akademietheaters bei Laune zu halten. Umständehalber hatte er als Fünfzehnjähriger den Friseurladen von seiner Mutter im Heimatort Krähwinkel übernommen.

Der eingebildete Kranke, Ensemble © Tommy Hetzel DER EINGEBILDETE KRANKE Das Klistier mit dem Duft von 4711

Den Argan hätte Regina Fritsch spielen sollen. Regisseur und Burgdirektor Stefan Bachmann erschien jedoch vor dem Vorhang, beruhigte das Publikum und teilte mit, dass die Schauspielerin aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten könne. Statt ihr sprang im letzten Moment die ursprüngliche Darstellerin der Hauptrolle im Schauspiel Köln ein. Rosa Enskat übertrug Charme und Witz vom Rhein an die Donau und begeisterte damit das Wiener Publikum. Ihre pointierten Überlegungen, die von der Colon Darmreinigung über Kolonisation bis zum Kölnischwasser führten, wurden dankbar mit Lachern quittiert. Der neue Schauplatz dieser Komödie war damit zur Nebensache geworden. Vielmehr ging es um die Geschlechterrollen, die von Bachmann zu einer humorigen Aufarbeitung jeder Spielart von LGBTQIA+ verwirrt wurden und sich in unserer von Social Media ohnehin vereinheitlichten Sprache kritisch Wehleidigkeit, Falschheit und Umständlichkeit ungemein aktuell ausnimmt. Als Endpunkt allen Lebens, ob echt krank oder nur eingebildet, spielen alternierend Ulrike Greuter oder Sophie Hoidinger-Koch als Tod geschminkt mit einer Violine zu einem heiteren Totentanz auf. Dazu hüpft Paul Basogna als Angélique wie ein Teddybär um seinen Vater Argan. Der will den Sohn seines teuren Arztes Doktor Purgon (Barbara Fritsch in kriegerischer Aufmachung und mit männlich tiefer Stimme) zum Schwiegersohn und übersieht dabei geflissentlich, wie dumm und patschert der junge Mann ist (Justus Maier spielt den Thomas mit gekonntem Klamauk).

Der einsame Westen Michael Maertens, Roland Koch © Matthias Horn DER EINSAME WESTEN Die düstere Seite der irischen Seele

Zwei Brüder sind gemeinsam alt geworden. Zu ihren ständigen Ritualen zählt neben übermäßigem Alkoholkonsum der tägliche Streit bis zur handfesten Rauferei. Gründe dafür gibt es genug, angefangen von gegenseitigen Anfeindungen bis zu konkreten Streichen, die nur ein Ziel haben, dem anderen zu schaden. Keiner von den beiden hat es je zu einer Frau, geschweige denn zu einer Familie gebracht. Ihr Vater wurde von einem der Brüder erschossen, angeblich durch einen unglücklichen Unfall. Der Priester ihrer katholischen Pfarrgemeinde ist ein gern gesehener Saufkumpan. Mit dem Fusel versorgt werden sie von einer jungen Frau, die in der schwankenden Männerrunde für leise Unruhe sorgt. Ort des bizarren Geschehens ist eine kleine, anscheinend auch von Gott vergessene Ortschaft im Westen von Irland. Der Autor selbst ist ebenfalls Ire. Martin McDonagh erspart seinen Landsleuten in seinen Stücken keine Kritik, wenn er ihre Perspektivlosigkeit und alle ihre anderen Schwächen ungeschönt auf die Bühne stellt – mit grandiosem Erfolg als einer der meistgespielten britischen Autoren.

„The Lonesome West“ ist der dritte Teil einer Trilogie, der in der Übersetzung von Martin Molitor und Christian Seltmann unter dem Titel „Der einsame Westen“ im Akademietheater Premiere feierte. Inszeniert hat Mateja Koležnik, eine ausgewiesene Spezialistin für MacDonagh. Sie schafft gezielt die Tristesse, die weder von einer alterschwach blinkenden Neonröhre noch von den Blitzlichtern aus deftigem Wortwitz und bitteren Pointen wirklich aufgehellt wird. Auf der von Raimund Orfeo Voigt als herabgekommene Bleibe gestalteten Bühne machen einander Roland Koch als Coleman Connor und Michael Maertens als Valene in brüderlicher Gehässigkeit ein ohnehin sinnloses Leben schwer.

Akademietheater Statistik |