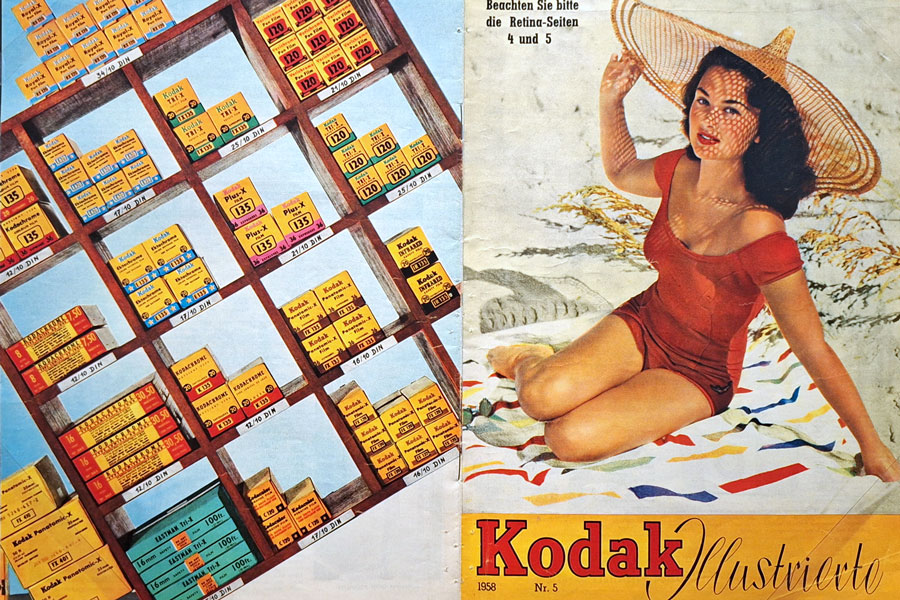

Kultur und Weindas beschauliche MagazinMarina Abramović , Sleeping Under the Banyan Tree, 2010, © Courtesy of the Marina Abramović Archives / Bildrecht, Wien 2025 MARINA ABRAMOVIĆ Was alles ein weiblicher Körper erträgt

Geboren wurde Marina Abramović 1946 in Belgrad in einem von Tito regierten Jugoslawien. Ihre Eltern wurden aufgrund ihres Einsatzes im Partisanenkrieg gegen die deutsche Wehrmacht als Helden gefeiert und mit Staatsämtern belohnt. Marina erlebte damit als Kind hautnah die Zwänge der kommunistischen Ideologie, die einerseits körperliche Disziplin und andererseits ein Aufgaben eigner Meinungen forderte. Umso erstaunlicher ist, dass die heranwachsende Frau sich der Kunst des freien Westens zuwandte. Sie suchte nach der Nische, die in diesen Jahren noch nicht von meist männlichen Malern und Bildhauern besetzt war. Es war die Performance, der Einsatz des eigenen, vor allem weiblichen Körpers, der ihr die Aufmerksamkeit der Kunstwelt ermöglichte. Ähnlich wie im Wiener Aktionismus war damit eine extreme Rücksichtslosigkeit gegenüber sich selbst verbunden, mit Schmerz, totaler Erschöpfung und realer Lebensgefahr.

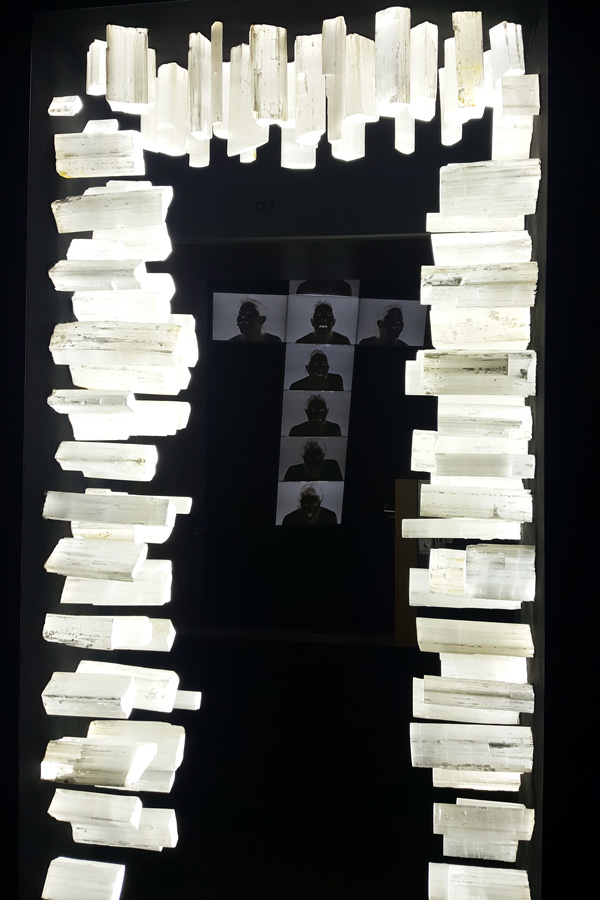

Weiß ist hier die Farbe des Todes. Im Kopfhörer ist die von einer Frau gesungene, später verbotene Nationalhymne aus der Zeit Titos zu hören. Vor der Projektion finden sich in einer Vitrine persönliche Erinnerungsstücke und Fotografien, von denen eine ihren Vater bei einer Siegesparade in stolzer Reiterpose zeigt.

Dieses emotional hoch aufgeladene Statement ist das Plakatmotiv einer gewaltigen Retrospektive für Marina Abramović, die in der Albertina Modern in Kooperation mit dem Bank Austria Kunstforum bis 1. März 2026 deren teils bereits legendäre Auftritte intensiv erleben lässt. Einige der historischen Performances werden live nachgestellt. So stehen ein Mann und eine Frau (trainiert in der mental und körperlich anspruchsvollen „Abramović Method“) in einem Türrahmen einander nackt gegenüber. Will man auf die andere Seite gelangen, muss man sich, die natürliche Scheu vor unwillkürlichen Berührungen unterdrückend, dazwischen durchzwängen.

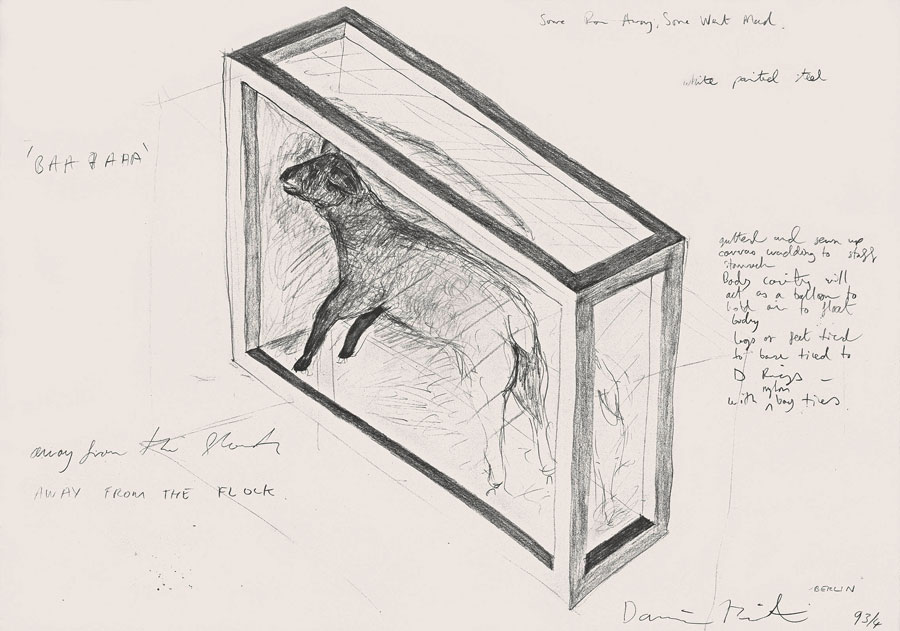

Damien Hirst, Two Similar Swimming Forms in Endless Flight/Motion, 1993 DAMIEN HIRST DRAWINGS Gedankenskizzen über das Papier hinaus

Bekannt geworden ist der Brite mit präparierten Tieren. Damien Hirst ließ einen toten Tigerhai in Formaldehyd schwimmen und verpasste dem Werk den tief philosophisch anmutenden Titel „The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living“, auf Deutsch in etwa „Die physische Unmöglichkeit des Todes in der Vorstellung eines Lebenden“. Den internationalen Durchbruch brachte das von der Herde getrennte Schaf (Away from the Flock), nicht zuletzt weil es von einem Besucher sabotiert wurde. Mit „For the Love of God“ wurden auch kunstferne Menschen erreicht, denn der mit 8601 Diamanten besetzte Totenschädel aus Platin lässt kaum jemanden unberührt. Kein Wunder, dass es sich dabei, allein schon vom Materialwert her, um eines der teuersten Objekte zeitgenössischer Kunst handelt.

Der Künstler sprüht vor unkonventionellen Ideen, die allesamt in einer „Gedankenskizze“ ihren Ausgang genommen haben. Es sind Zeichnungen, die er selbst als wichtigen Teil seiner künstlerischen Praxis betrachtet, mehr noch: Sie sind der Urgrund seiner Kreativität, da sie ihn schon von Klein auf begleitet haben. Er bedauert, dass Kinder irgendwann die Farbstifte weglegen und Bankmanager, Polizisten oder etwas anderes werden. Mit der von ihm 1994 entwickelten Spin-Machine verleitet Hirst nun die Erwachsenen, ihre eigenen Zeichnungen zu erstellen. Aus Beobachtern der Kunst werden damit selbst Kunstschaffende, die am eigenen Leib die Faszination des kreativen Prozesses erleben. Auch in der Ausstellung „Damien Hirst Drawings“ (bis 12. Oktober 2025) darf man an der Zeichenmaschine Hand anlegen und sein eigenes Werk schaffen. Große Vorbilder hängen an den Wänden. Zum Teil handelt es sich um Zeichnungen, die das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert werden. Der zeitliche Bogen spannt sich von frühen Arbeiten ab den 1980er-Jahren bis herauf zu aktuellen Werken. In der Weite der Räume finden sich zudem dreidimensionale Ikonen wie das Schaf, zwei Haie, das rote Kaninchen mit Farbpalette als Selbstporträt und ein beeindruckendes Schiffsmodell. Bei entsprechender Nähe sind im offenen Bauch des Seglers allerhand antike Artefakte zu erkennen. Erzählt wird damit die Geschichte des legendären Schiffs Apistos (altgriechisch: unglaublich, ungläubig), das vor rund 2000 Jahren mit den Schätzen seines Besitzers Cif Amotan II. gesunken ist.

Statistik |