Kultur und Weindas beschauliche MagazinHonoré Daumier. Spiegel der Gesellschaft, Ausstellungsansicht HONORÉ DAUMIER Karikaturen als zeitloses Gewissen

Geschichte lernen war selten so vergnüglich! Was wissen wir schon über Frankreich des 19. Jahrhunderts?! Abgesehen von ein paar Eckdaten nicht allzu viel. Dank der spitzen Feder eines Karikaturisten wird man plötzlich Zeuge politischer Umtriebe, trifft hohe Vertreter der Justiz und sogar einen König, den auch eine harsche Zensur nicht vor beißender Kritik und damit vor dem Lachen seiner Untertanen bewahren konnte. Honoré Daumier (1808-1879) war das unbestechliche Gewissen der Grand Nation, die von Revolutionen und Kriegen gebeutelt allmählich ihren Weg von der Monarchie zur Republik fand. Das tatsächlich Lustige an seinen Werken ist jedoch deren Zeitlosigkeit. Wenn Abgeordnete einer bestimmten Partei als der „Gesetzgebende Bauch“ feist und träg in ihren Bänken hocken, vermeint man einige der Gesichter in einer der jüngsten Nationalratssitzungen wieder zu erkennen. Beliebte Motive Daumiers waren überdies der birnenförmige „Volkskönig“ Louis Philippe, der zum gefräßigen Monster Gargantua mutiert, aber auch seine Zeitgenossen, die einem steten sozialen Wandel unterworfen waren und diesen auf ihre nicht immer seriöse Weise bewältigt haben.

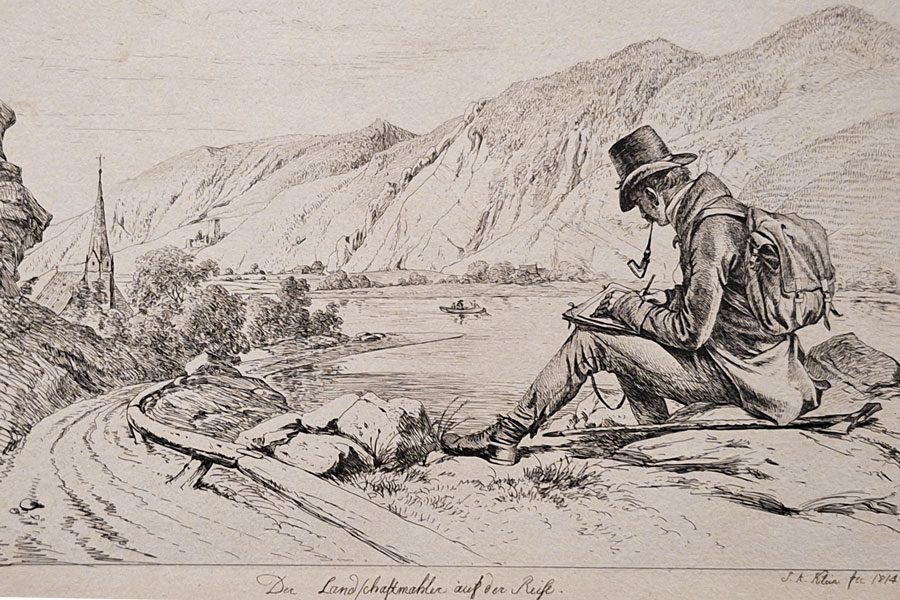

Honoré Daumier war ein vielseitiger bildender Künstler, der über brillantes Zeichnen, Lithografie, Malerei und Plastik nahezu jede Technik virtuos beherrschte. Damit sind seine Arbeiten mehr als humorige Schlaglichter auf bestimmte Situationen, wie sie uns bis heute in den Karikaturen begegnen. Sie sind beeindruckende Kunstwerke mit unterhaltsamem Mehrwert. Bis 25. Mai 2026 kann man sich in der Albertina unter dem Titel „Honoré Daumier. Spiegel der Gesellschaft“ davon überzeugen. Möglich wurde diese Ausstellung durch Leihgaben des Städel Museums Frankfurt und der dort befindlichen Sammlung Hellwig. Hans-Jürgen Hellwig war bei der Eröffnung anwesend und durfte den Dank von Generaldirektor Ralph Gleis persönlich entgegennehmen.

Statistik |