Kultur und Weindas beschauliche MagazinBrigitte Kowanz, Lichtgeschwindigkeit sek/4m, 1989/2007 BRIGITTE KOWANZ bei der „Licht ist, was wir sehen“

Es klingt wie ein Paradoxon: Licht macht alles sichtbar, bleibt selbst aber unsichtbar. Es ist vor allem bis heute in der Wissenschaft ein nicht völlig geklärtes Phänomen. Man kennt seine Geschwindigkeit (sek/4m), mit der es sich um Raum ausbreitet. So lange kein Hindernis im Wege steht, ist ein Lichtstrahl unendlich. Aber woraus besteht Licht? Auch die Quantenphysik kann sich seiner Natur nur annähern. Für Brigitte Kowanz (1957-2022) lag wohl darin der Reiz, mit ihrer Kunst – wie Prometheus das Feuer – das Verständnis des Lichts den Menschen nahezubringen. Ihre Werke aus Leuchtstoffröhren, Glühbirnen, LEDs, Neon und Monitoren sind im wahrsten Sinn des Wortes blendend und doch weit entfernt von Verblendung oder einem Täuschen, das ebenfalls in „Blenden“ steckt. Dazu entworfen hat Kowanz eine eigene Sprache, die an das Morsealphabet als frühen binären Code erinnert, mit dem sich Botschaften erstmals in Lichtgeschwindigkeit übertragen ließen.

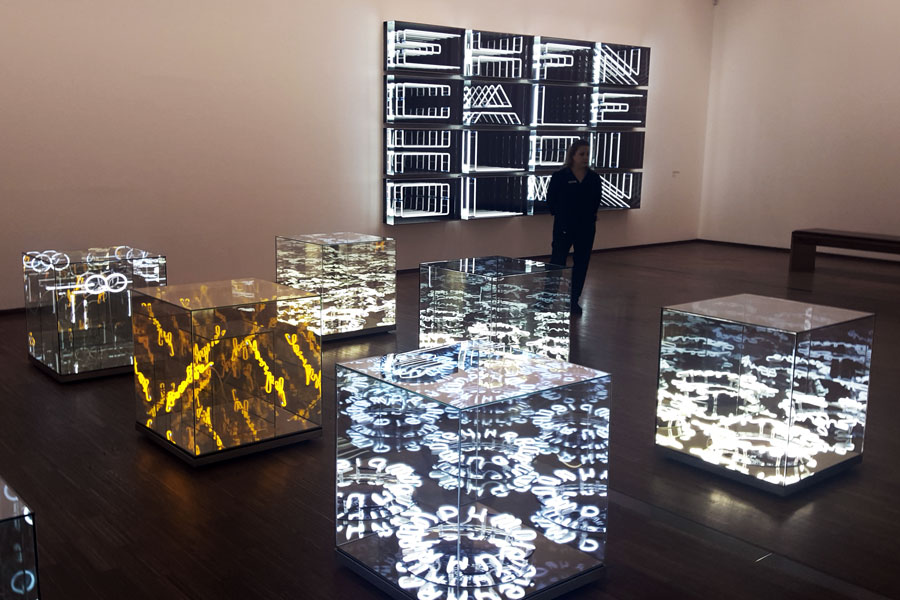

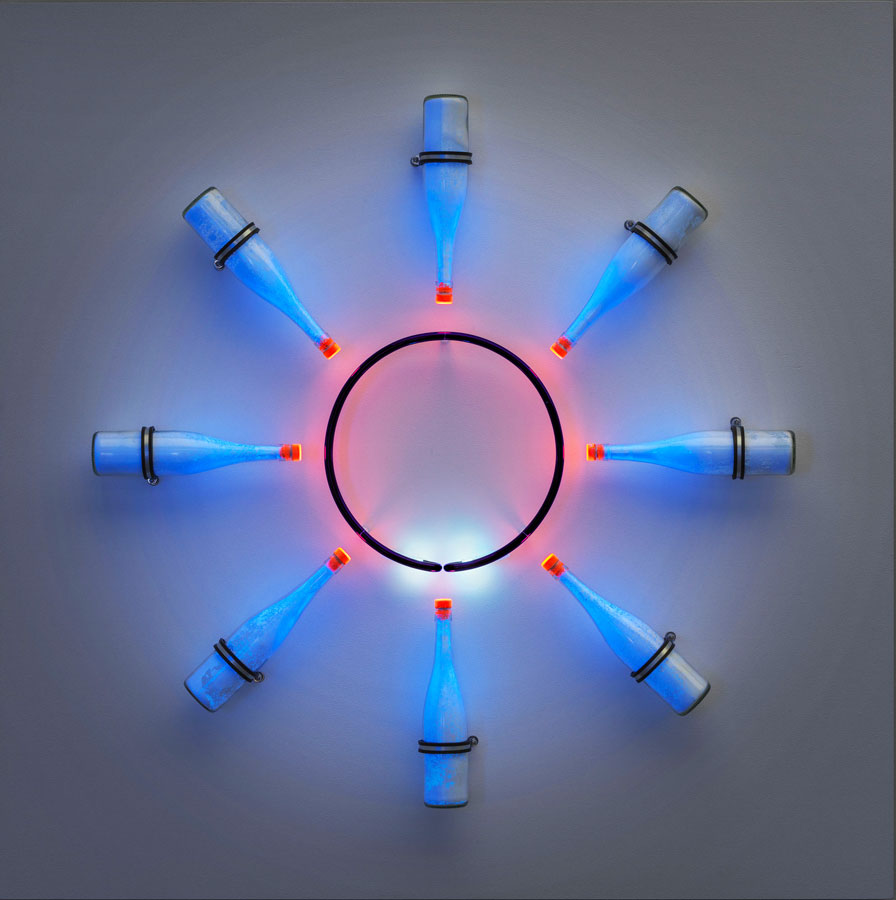

Eingeteilt ist die Ausstellung „Brigitte Kowanz. Light is what we see“ (bis 9. November 2025) in etliche Themenkreise. So trifft man in der Basteihalle auf „Infinity and Beyond“, mit dem sie 2017 im österreichischen Pavillon der Biennale in Venedig reüssiert hat. Entstanden sind darin reale und virtuelle Welten, deutlich gemacht durch den Einsatz von Spiegeln, die gegenübergestellt Unendlichkeit erfahrbar machen. Wir alle nutzen mittlerweile technische Errungenschaften, über die uns Kowanz in visionären Arbeiten wie „Email 02.08.1984 03.08.1984 “, „Google 15.09.1997“, „Wikipedia 15.01.2001“ und „iPhone 09.01.2007“ zum Nachdenken über eine uns erfasste Schnelllebigkeit anregen will. Von unwiderstehlich optischer Anziehungskraft sind die Cubes. Dabei handelt es sich um hybride Räume, in denen reale Körper, digitale Codes, Spiegelbilder und Informationen verschmelzen. Brigitte Kowanz/Franz Graf, ohne Titel, Installationsansicht Magisch wird es im Bereich „Schwarzlicht“. Die Rede ist hier von einer Form der Auratisierung des Raums und der sich darin befindlichen Objekte. Durch die Reflexion des Schwarzlichts lösen sich die Farben vom Grund und breiten sich in der Atmosphäre aus. Die damit entstehenden psychedelischen Effekte wurden von der Clubszene, zu Punk und New Wave aufgegriffen und erlauben transzendentale Erfahrungen. An Marcel Duchamps Readymades erinnern Flaschen, die jedoch einesteils zum Abfüllen von Licht, aber auch als lichtbrechende Durchgangsmedien genützt werden und so die ursprüngliche, aus der Konzeptkunst stammende Idee weit überhöhen.

Statistik |