Kultur und Weindas beschauliche MagazinZU EBENER ERDE UND ERSTER STOCK, Ensemble © Tommy Hetzel ZU EBENER ERDE UND ERSTER STOCK Wenn das Glück auf LSD-Trip einrückt

Eine Bühne, die in oben und unten geteilt ist, war anno 1835 noch eine Sensation. Johann Nestroy hatte oben den reichen Spekulanten Herrn von Goldfuchs einquartiert. Im Stockwerk darunter haust mit Frau und aufgeweckter Kinderschar der Tandler Schlucker, der, wie schon sein Name verrät, ein armer Hund ist. Der Titel dieser „Localposse“ lag nahe: „Zu ebener Erde und erster Stock“ und schon ein bisschen mehr über den Inhalt verratend der zweite Teil „Die Launen des Glücks“. Die Verbindung zwischen den so grundverschiedenen Etagen stellen Goldfuchsens Tochter Emilie und der im Elendquartier aufgewachsene Ziehsohn Adolf her. Sie sind ein Liebespaar, jedoch von der Sorte „Amour fou“, zumindest aus Sicht der beiden alten Herrn. Klar, dass sich die beiden am Ende kriegen. Das Schöne ist aber die Art und Weise, wie es Wirklichkeit wird. Das Glück, nur mehr angesagt und nicht wie in vorangegangenen Zaubermärchen als allegorische Figur, spielt Schicksal und vertauscht mit spektakulären Eingriffen die Ebenen. Der deutsche Regisseur Bastian Kraft hat dem Wirken Fortunas nachgespürt und ist offenbar zur Einsicht gekommen: Die Gute muss sich auf LSD befunden haben, als sie dem Goldfuchs den Reichtum raubte und gleichzeitig den Schlucker mit Geld und Gold überschüttete. So wird die Bühne (Peter Baur) zu einer Projektionsfläche von psychedelischen Bildern (Video: Jasmin Kruezi) wie sich endlos drehende Spiralen, Sternenregen und Sonnenstrahlen, durch die fantastische Gestalten wandeln und im rasanten Ablauf versteckter Hinweise großen Raum für Interpretationen eröffnen. Das Ensemble stellen jedoch Menschen aus Fleisch und Blut, die in einer Vielzahl an Rollen eingesetzt sind, was wiederum eine Großleistung von Maske und Kostüm (Inge Timm) bedeutet.

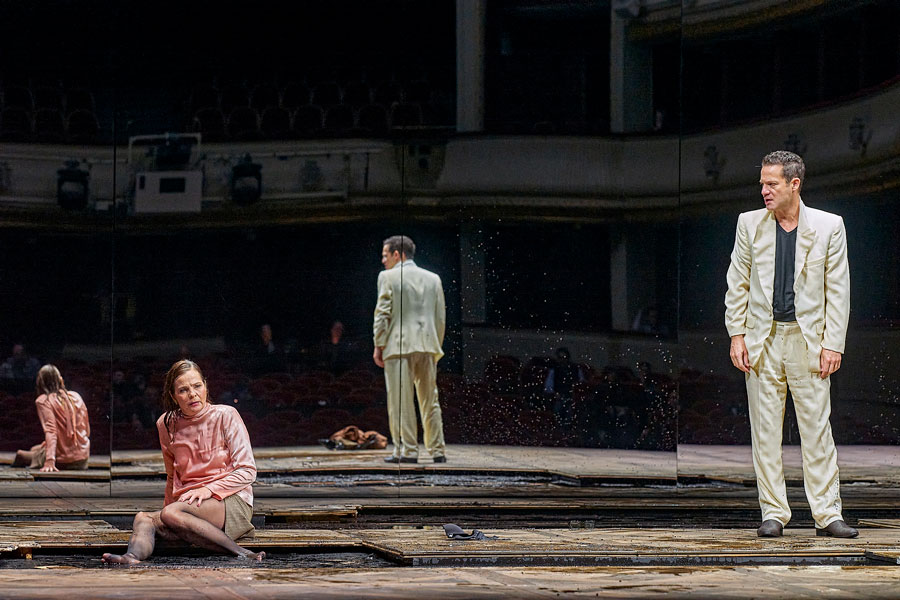

Das Ferienhaus, Ensemble © Marcella Ruiz Cruz DAS FERIENHAUS Eine Familiensaga über tiefen Abgründen Der Wohnbereich ist nach allen Seiten hin frei einzusehen. 1964 galt das Haus, dessen Wände zum größten Teil nur aus Fenstern bestehen, als Sensation. Gedacht war es von einem prominenten Architekten als Rückzugsort, idyllisch an einem See gelegen mit Blick zum Sonnenuntergang hinter dem Gebirge. Man sollte meinen, dass ein solches Gebäude seine Bewohner glücklich macht und ihnen sorgenfreie Tage der Freizeit ermöglicht. Inspiriert von Henrik Ibsen hat Regisseur Simon Stone darin jedoch eine Familie angesiedelt, die über die Jahrzehnte des Bestehens dieses Hauses daran und darin gemeinsam mit dem Bauwerk untergeht. Stone hat dabei mit der Kumulation des Jammers ins Volle gegriffen. Seine „Grundfeste“ besteht aus Lüge, Verschweigen und sexuellen Übergriffen in nahezu unwahrscheinlicher Konzentration, um im Verlauf des Theaterstücks „Das Ferienhaus“ das bedrückende Bild einer darin gefangenen Gesellschaft bis zum Abwinken deutlich zu machen.

Die britische Bühnenbildnerin Lizzie Clachan hat dieses Wunderwerk avantgardistischer Architektur für das Burgtheater wieder aufgebaut. In der Drehung werden alle Seiten sichtbar, aber über den eleganten Baubestand hinaus mit Dialogen, eher lauten Streitereien auch die Widerwärtigkeiten, die darin und davor schonungslos aufgedeckt werden. Vertreten sind mehrere Generationen von den 1960er-Jahren bis 2016, die von einem neunköpfigen Ensemble erstaunlich deutlich vertreten werden. Es beginnt damit, dass Michael Maertens als renommierter Architekt mit dem Vornamen Carl entsetzt darüber ist, dass sein Neffe Daniel (in dessen jungen Jahren: Michael Wächter) ein Haus ganz ohne Ziegel gebaut hat. Da Carl, der noch bei Otto Wagner studiert hat, aber für die Planung verantwortlich ist, muss er sich nolens volens fügen. Er nimmt sogar ohne den geringsten Genierer Ehrungen und Preise für diese zukunftsweisende Planung für sich in Anspruch.

Gunther Eckes und zwei Houyhnhnms © Tommy Hetzel GULLIVERS REISEN Eine Satire als launiges Spektakel für alle

Es gibt kein Groß oder Klein, es ist allein die Frage des Verhältnisses, so lautet die Moral der Reisen von Lemuel Gulliver. Jedes Kind kennt die winzigen Bewohner von Liliput. Doch diese Liliputaner sind niemand anderer als die Zeitgenossen von Jonathan Swift (1667-1745), einem in Irland geborenen Schriftsteller, der einen guten Teil seines Lebens in England verbracht und die dort herrschende Mentalität bestens gekannt hat. Wenn Gulliver danach auf die Insel der Riesen gelangt, wendet sich das Blatt. Jetzt ist er der Winzling, der zum Gaudium in einer Zündholzschachtel herumgereicht wird. Utopisch wird es im dritten Teil des Romans, wo der passionierte Seefahrer auf eine fliegende Insel gebeamt wird, eine Art UFO, das von weltfremden und lebensunfähigen Gelehrten bewohnt wird. Die Ironie liegt auch hier klar auf der Hand und wird zum Zynismus, wenn er schließlich zu den Houyhnhnms kommt, dem Volk von Pferden, deren Wagen von Yahoos, den Menschen, gezogen werden.

Jonathan Swift hatte vor genau 300 Jahren mit diesen fantastischen Wesen geschickt die Zensur ausgetrickst. Geblieben ist jedoch nur eine vollkommen entschärfte Version als Kinderbuch. Das wollten die beiden Theaterkünstler Nils Strunk & Lukas Schrenk so nicht stehen lassen. Sie haben Gulliver wieder zum Leben erweckt. Der fordert nun vehement von einem Theaterchef namens Richard Sympson die ungekürzte Wiedergabe seiner Reiseberichte. Martin Schwab wird zum Anwalt der Wahrheit, der sich Stefko Hanuschevsky nicht verschließen kann. Als Vertreter des Verfassers dieser unglaublichen Berichte erscheint der Schauspieler Gunther Eckes. Dank einer aufwändigen Ausstattung ist es ihm möglich, dass er zuerst als Schiffsarzt an Bord eines Seglers geht, dann als Menschenberg zwischen den honorigen Liliputanern Lola Klamroth, Dietmar König, Annamária Láng, Rebecca Lindauer und Markus Meyer in deren Miniaturstadt herumtappst.

Auslöschung. Ein Zerfall, Ensemble © Tommy Hetzel AUSLÖSCHUNG. EIN ZERFALL Wie sich doch die Zeiten nicht ändern

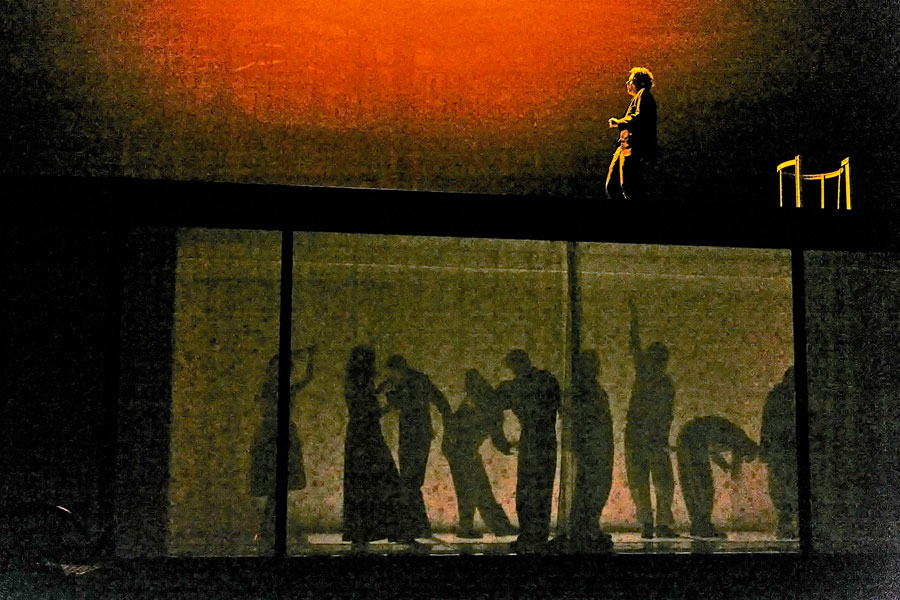

Kurz vor dem viel zu frühen Tod von Thomas Bernhard am 12. Februar 1989, er war erst 58 Jahre alt, wurde sein umfangreichster Roman veröffentlicht. In „Auslöschung. Ein Zerfall“ setzt der Autor auf den inneren Monolog und an seine Stelle Franz-Josef Murau. Es handelt sich wie so oft in seinem Werk um eine Abrechnung mit den ihn umgebenden Mitmenschen. In diesem Fall ist es in erster Linie die Familie, die auf dem riesigen Landgut Wolfsegg in Oberösterreich residiert. Franz-Josef ist ein Sonderling, der vor den Seinen geflohen ist und sich gerade in Rom aufhält, als ihn die Nachricht vom Ableben beider Eltern und seines Bruders Johannes erreicht. Als Alleinerbe muss er zurück, zum Begräbnis. In seinen zumeist bitteren Erinnerungen werden Vater, Mutter und Bruder, aber auch das Leben auf dem herrschaftlichen Schloss erzählt – stets darin mündend, dass in seiner verhassten Heimat der Nationalsozialismus in enger Verbundenheit mit dem Katholizismus bis in seine Tage fröhliche Urständ feiert. „So schreibt Murau, Franz-Josef“ ist der Stehsatz in der Bühnenfassung von Therese Willstedt und Jeroen Versteele für das Burgtheater, in der Willstedt auch für die Regie verantwortlich zeichnet. Die Bühne (Mårten K. Axelsson) ist eine riesige Freitreppe, auf der im ersten Teil Requisiten wie ausgestopfte Tiere und andere Jagdtrophäen, Blasinstrumente und ein Kreuz oder eine Madonnenstatue aus der Schlosskapelle als Versatzstücke eines herrschaftlichen Anwesens um ein Exemplar des Romans herum angeordnet sind. Für Muraus ungeliebte Schwestern Caecilia und Amalia liegen Dirndln und für die Männer Trachtenanzüge bereit, zu denen aus dem Off eine Blasmusik lustige Gstanzln und Trauermärsche beiträgt (Musik: Emil Assing Høyer, Jakob Munck).

Katharina Schmalenberg, Lola Klamroth, Rebecca Lindauer © Tommy Hetzel DIE VERLORENE EHRE DER KATHARINA BLUM Heinrich Böll in verbitterter Frauenhand

Die ZEITUNG ist Boulevardpresse der miesesten Sorte. Aber gerade deswegen ist sie die verbreitetste Tageszeitung Deutschlands. Der spätere Nobelpreisträger für Literatur, Heinrich Böll, hat 1974 eine harte Abrechnung mit der gemeinten BILD (Böll: ...so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich.) geschrieben und damit seine meist gelesene Erzählung. Eine junge Frau gerät in einen Strudel aus Unwahrheiten, der sie zur Außenseiterin der Gesellschaft macht. Hauptakteur ist der Reporter Werner Tötges, der offenbar Spaß daran hat, mit fetten Schlagzeilen ihren Ruf zu zerstören. Er macht aus ihr eine „Terroristenbraut“ und ein „Flittchen“, was von seiner Leserschaft begeistert aufgenommen und mit Zusendung obszöner Post quittiert wird. Am Ende wird er von ihr erschossen, in einem Verzweiflungsakt, für den sie nicht die geringste Reue empfinden kann. Heinrich Böll rollt den Fall penibel auf, mit allen zur Verfügung stehenden Akten, angefangen mit der Anhörung durch die Polizei wegen Beihilfe zur Flucht des gesuchten Schwerverbrechers Ludwig Göttgen bis zum finalen Schuss auf den Skandalreporter. Es ist ein spannender Lesestoff, der ursprünglich für das Schauspiel Köln dramatisiert wurde und mit dem neuen Burgchef Stefan Bachmann nun in Wien angekommen ist. Regisseur ist Sebastian Kraft, der auf vorgefertigtes Video plus Live-Kamera (Jonathan Kastl) und drei Schauspielerinnen setzt, die Bölls Text unter sich aufteilen. Jede von ihnen ist Katharina Blum. Lola Klamroth, Rebecca Lindauer und Katharina Schmalenberg machen aber neben einigen Frauengestalten auch die Männer sichtbar. So gibt es Polizisten, Staatsanwalt, Rechtsanwalt oder den ominösen „Herrenbesuch“.

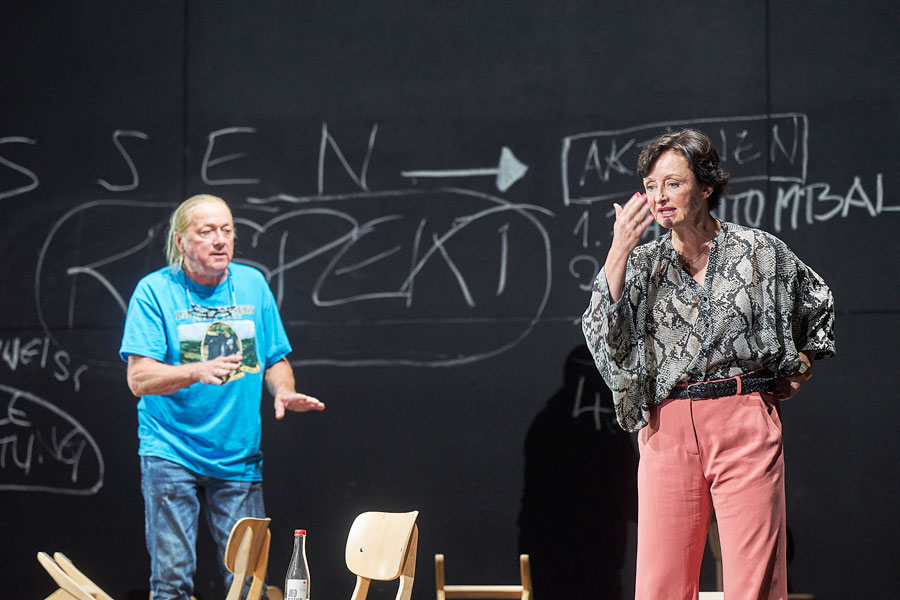

Peter Fasching, Dörte Lyssewski © Tommy Hetzel DIE LETZTEN TAGE DER MENSCHHEIT Ein Friedensauftrag mit Weltkriegshorror Es gab schon unzählige Versuche, diese „Tragödie in 5 Akten mit Vorspiel und Epilog“ auf die Bühne zu bringen. Karl Kraus hat zwischen 1915 und 1922 seinem Frust über den Weltkrieg in 220 Szenen mit 1114 Rollen dramatischen Ausdruck verliehen. Eine Gesamtaufführung würde also mehrere Tage dauern. Deshalb bleibt nur die Auswahl jeweils unter einem bestimmten Gesichtspunkt, um „Die letzten Tage der Menschheit“ als sarkastische Warnung vor jedwedem Krieg in notwendiger Erinnerung zu behalten. Nach den Salzburger Festspielen und der Übernahme durch das Burgtheater anno 2014 wurde nun neuerlich ein Teil dieses Kolossalwerks für das Haus am Ring aufbereitet. Der tschechische Regisseur Dušan David Pařízek hat eine konzentrierte Fassung erarbeitet, die sich jedoch streckenweise nur an den Autor anlehnt und damit neue Aspekte – vor allem in der Figur des Nörglers – herausholt. Wo Karl Kraus seinem Sarkasmus freie Bahn lässt, wird die Schweizerin Elisa Plüss zur neutralen Pazifistin, die in besserwisserischen Formulierungen ihre Friedensbotschaft verkündet.

Eine der unverzichtbaren Gestalten jeder Inszenierung ist die Kriegsberichterstatterin Alice Schalek, eine Erzfeindin von Kraus. Mit ihren vor journalistischer Unkorrektheit und blutiger Sensationslust strotzenden Artikeln in der Neuen Freien Presse war sie für ihn eine der Hauptschuldigen an der ihm unbegreiflichen Kriegsbegeisterung. Marie-Luise Stockinger ist sehr heutig mit Mikrophon und Kamera für ihre Recherchen ausgerüstet. Da durch Musik und Kanonengetöse eine gewaltige Klang- und Geräuschkulisse (ausgeführt von „Feldwebel“ Peter Fasching) zu übertönen ist, verwendet auch sie ein Headset. Obwohl damit auch leise Töne möglich wären, wird sie zum Herausschreien ihrer „Fakenews“ angehalten, so laut, dass es mitunter in den Ohren gellt. Mit Felix Rech als sächselndem Feldkurat bekommen auch Kirche und Waffen segende Geistliche ihr Fett ab.

Stefanie Reinsperger mit totem Pferd © Tommy Hetzel ELISABETH! Abrechnung einer zornigen Kaiserin

Seit ihrem Tod 1898 hat Sisi ordentlich zugelegt. Nichts ist mehr von den Hungerödemen zu bemerken, die im Zuge einer Autopsie nach ihrer Ermordung in Genf festgestellt wurden. Auch sonst gibt es wenige Ähnlichkeiten mit der ätherischen Person, als die uns Sisi überliefert ist. Dass sie zum Jähzorn neigte, ist bekannt, davon hat uns ihre Friseuse berichtet, der sie gleich eine Watsch´n hineingehaut hat, wenn beim Kämmen ein Haar aus der unvorstellbaren Fülle ausgegangen ist. Aber der Zorn, mit dem Elisabeth nun die Welt von damals und heute betrachtet, ist eher das Werk von Mareike Fallwickl, die diesen Monolog verfasst hat. Mit erstaunlicher Selbstkritik reflektiert darin die Protagonistin ihr Dasein als Kaiserin und zieht vor allem wortgewaltig über die schwachen Männer her, um dabei, geschmückt mit dessen unverkennbaren Backenbart, auch ihren kaiserlichen Gatten nicht ungeschoren zu lassen. Die junge Regisseurin Fritzi Wartenberg hat für die Darstellerin die Wunschperson der Autorin eingesetzt. Man mag es glauben oder nicht, aber man kann sich für diese Persiflage auf eine Kaiserin keine andere als Stefanie Reinsperger vorstellen. Sie hat die Persönlichkeit und die entsprechende Wucht, einer über ein gutes Jahrhundert Aufenthalt in der Kapuzinergruft aufgestauten Wut freien Lauf zu lassen und dabei ironisch bis zynisch zu sein, ohne lächerlich zu wirken.

Julia Windischbauer, Justus Maier, Tilman Tuppy, Lola Klamroth © Tommy Hetzel HERR PUNTILA UND SEIN KNECHT MATTI Ein Verwirrspiel um die sozialen Fragen

Die Reichen sollten mehr saufen, wenn sie im Suff menschlich werden, auch wenn sie nüchtern wieder die üblichen Scheusale sind. Es ist nun einmal Tatsache und ewig unumstößliches Gesetz, dass es die im Licht da oben, die mit dem unermesslich vielen Geld, und die Unsichtbaren, weil unten im Dunklen und ohne Vermögen, gibt. Bertolt Brecht wollte sich zeitlebens damit nicht abfinden und hat dagegen angeschrieben. Geholfen hat´s nichts! Gerade heute stehen wir vor einer Herrschaft des „Kapitals“ oder besser der Finanzwelt, die bereits tief in das Dasein der Menschen eingreift und als neue, schreckliche Weltordnung drohend am Horizont steht. Beispiele erübrigen sich. Im Vergleich dazu ist dieser Herr Puntila wahrlich ein Menschenfreund, wenn auch nur im Rausch, da er am nächsten Morgen die versprochenen Wohltaten vergessen hat. Brecht hat diese Figur mit den zwei Gesichtern während eines Aufenthaltes in Finnland geschaffen und Puntila zu einem Gutsbesitzer ebendort gemacht. Es sollte eine Komödie sein und es gibt tatsächlich genug „Lächerliches“, das über die dem Stück immanente Tragik hinweg trösten könnte. Antú Romero Nunes hat sich „Herr Puntilla und sein Knecht Matti“ jedoch für seine Regieideen angeeignet und anstelle einer aktuellen sozialen Anklage eine Fortsetzung der augenblicklichen Burgmode diverser Verwirrungen der Geschlechter geschaffen. Abgesehen davon, dass sich diese Gags durch ständigen Gebrauch abnützen (net scho wieda!), sind sie eine Respektlosigkeit vor dem Autor. Man darf annehmen, dass sich auch Bertolt Brecht was dabei gedacht hat, wenn er Männer und Frauen als solche die Handlung tragen lässt. Aber so müssen die Herren Tilman Tuppy und Justus Maier als Schmuggleremma und Apothekerfräulein aus ihren mit Dreitagebart umrahmten Gesichtern grinsend gewollt witzig ihre Röcke schwingen. Der Rothaarige wird von Lola Klamroth gegeben und Fredrik, der Richter, von Annamária Láng. Sie wird erfreulicherweise zwischendurch zur Brechtschen „Moritatensängerin“, begleitet von einem Streichquartett mit spannender Musik u. a. von Pablo Chemor.

Julia Windischbauer darf sich gleich zu Beginn mit Pluderhose zur Uniform, tiefer Frauenstimme und hartem Akzent als Chauffeur darüber beschweren, dass sie ihr neuer Chef tagelang im Auto sitzen ließ. Sie ist also der Knecht Matti, der dem alten Puntila in der Folge immer wieder die Leviten lesen wird. Bruno Cathomas als dem Schnaps verfallener Großbauer bemüht sich redlich, von der Flasche wegzukommen, scheitert daran aber bekanntlich bis zum Schluss.

DER FALL MCNEAL Kreativität zwischen Alk, KI & Lüge

Jacob McNeal ist eine aus der Zeit gefallene Gestalt. Der alte, weiße Mann ist Alkoholiker, hegt Frauen gegenüber eine längst überwunden geglaubte Verachtung und macht kein Hehl aus einer satten Portion Rassismus. Aber er ist Schriftsteller, seine Bücher verkaufen sich gut, so gut, dass er sogar den Nobelpreis dafür erhält. Mit dieser für einen solchen Typ eher unwahrscheinlichen Ehre lässt der US-Autor Ayad Akhtar ein Drama voller Diskussionen über aktuelle Fragen von Kreativität beginnen. Ins Deutsche übersetzt hat den Text Daniel Kehlmann, für das Burgtheater umgesetzt hat ihn jedoch Regisseur Jan Bosse, der mit Stéphane Laimé (Bühne) und Andreas Deinert (Video, Live-Kamera) auf der Rückwand eine mächtige Bildgeschichte aufzieht, mit optischen Kommentaren, einer weiten Stadtansicht, Porträts von seltsamen Gestalten der jüngeren US-Historie bis zu verwirrenden psychedelischen Symbolen, unter denen die Dialoge streckenweise unterzugehen drohen.

Doch dank eines souveränen Joachim Meyerhoff und einem bewundernswert wandlungsfähigen Ensemble werden schließlich die essentiellen Probleme deutlich. Zeynep Buyraç hat gleich zu Beginn die undankbare Aufgabe, als Ärztin Sarah Grewal ihrem Patienten ein nahes Ablaufdatum seiner Leber zu diagnostizieren. Gegen Ende wird sie zu einer abgelegten Geliebten. Die ehemalige Redakteurin der New York Times, Francine Blake, hatte mit Jacob just in der Zeit ein Verhältnis, als dessen Frau im Sterben lag. Sie ist eine der wenigen, die hinter die morsche Fassade des gefeierten Literaten blickt. Allerdings gefährlicher für ihn ist Sohn Harlan (Felix Kammerer auch „rattenscharf“ als Assistentin). Er besitzt das tatsächliche Originalmanuskript des jüngsten Buches seines Vaters.

Tilman Tuppy, Norman Hacker © Tommy Hetzl LILIOM S´Dasein is nix als a schiache Gstätt´n

1909 fand die Uraufführung von Ferenc Molnárs Liliom statt. Mit bitterer Ironie werden darin die drückenden sozialen Zustände in der ausgehenden Donaumonarchie aufgezeigt. Nicht nur in Budapest gab es diese Verlierer, auch in Wien, wohin das Stück in einer Übersetzung von Alfred Polgar 1913 übersiedelte. Aus dem Vergnügungsviertel namens Stadtwäldchen wurde der Prater. Die Profession des Helden ist da wie dort die gleiche. Liliom soll mit seinem Schmäh Kundschaft zu einem Ringelspiel anlocken. Er ist ein fescher Bursch, den sich die angejahrte Besitzerin des Etablissements zwecks Lustbarkeit unter den Nagel gerissen hat. Klar, dass sie heftig reagiert, als ihr Liebhaber von einer viel Jüngeren abgeschleppt wird. Die Tragödie bahnt sich mit seinem Rausschmiss an. Auch als er zur Rückkehr gebeten wird, bleibt er stur und versucht lieber sich und seine mittlerweile schwangere Frau mit windigen Unternehmungen wie glücklosem Kartenspiel über Wasser zu halten. Ein Spezi bietet ihm die Teilnahme an einem Raubüberfall an. Die Sache geht schief. Liliom sieht nur einen Ausweg: Er ersticht sich. An dieser Stelle entwirft Molnár ein außerhalb jeder Religion stehendes Jenseits, in dem der notorische Versager jedoch genau so scheitert wie in seinem kurzen Leben. Er ist und bleibt einer, der nicht anders kann als hinzuschlagen und als unerkannter Wiedergänger sogar gegen seine Tochter die Hand erhebt... Für das Burgtheater hat sich der deutsche Film- und Videoregisseur Philipp Stölzl in das Fach Theater begeben und sich auf ein Hauptmotiv beschränkt. Er macht es dem Ensemble jedoch nicht leicht, wenn dessen Mitglieder über den mit dürrem Gras bewachsenen Abhang einer gottverlassenen Gstätt´n stolpern müssen. Weitere Schauplätze wie das Ringelspiel, Hochhäuser und ein trautes Heim werden nur im Hintergrund oder wie ein Wohnwagen seitlich angedeutet. Die Botschaft ist klar. Es gibt nichts zum lachen in einer solchen Umgebung – abgesehen von der subtilen Komik einzelner Gestalten. So treten würdevoll mit schwarzen Flügeln Norman Hacker und Tilman Tuppy als wortkarge Engel auf und Dunja Sowinetz mit Stefko Hanushevsky als Polizeidepperln, die ungerührt vor dem Selbstmörder stehen, Oder auch Sebastian Wendelin, der als patscherter Stutzer den Überfall auf den wehrhaften Geldboten Linzmann (Robert Reinagl) in Slapstick-Manier verhaut.

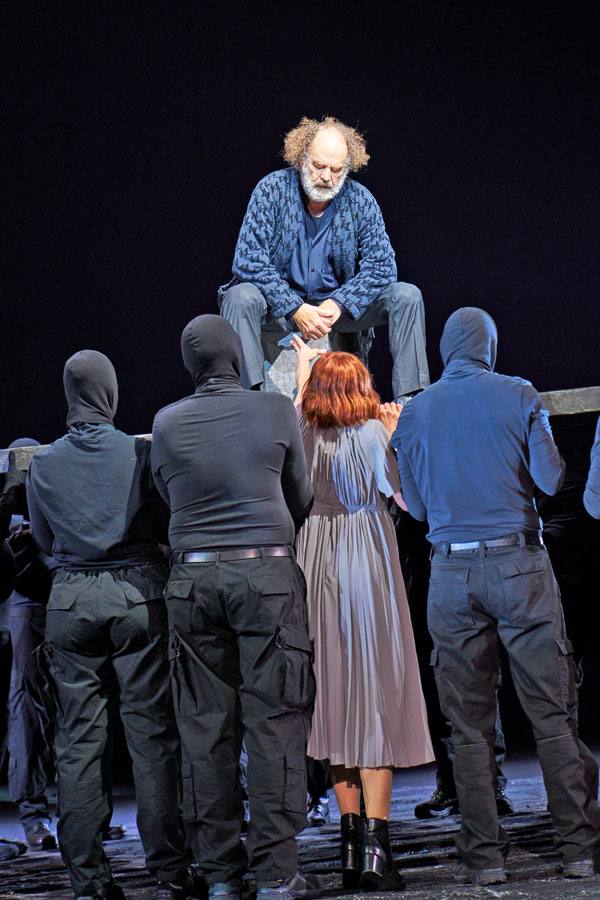

Seán McDonagh © Tommy Hetzel KÖNIG LEAR Verwirrend beeindruckende Sparversion

Als Motto könnte über dieser gewaltigen Tragödie stehen: Väter, traut niemals euren Kindern! Zwei Töchter des Königs schwören ihm die ganz große Liebe – und kehr um die Hand versuchen sie den lästigen Alten loszuwerden und schicken ihn in die Wüste. In der Nebenhandlung treibt ein „Bastard“ ein gar übles Spiel, das seinem Vater nicht zuletzt die Blendung einbringt. Seit der sagenhaften Zeit im alten England hat sich nicht viel daran geändert und macht den König Lear zu einer zeitlosen Jammergestalt, dem nichts als temporärer Wahnsinn und am Ende tiefste Verzweiflung bleibt. William Shakespeare hat daraus seine moralischen Schlüsse gezogen und lässt den Tod ein Fest feiern, das die Guten geradeso betrifft wie die Bösen.

Regisseur Rafael Sanches hat mit einer Neuübertragung (ursprünglich für Schauspiel Köln) und Einrichtung für sechs Personen den Stoff nicht nur kompakt zusammengefasst, sondern darüber hinaus, ganz im Geist von Shakespeare, vor einem schwarzen Hintergrund mitreißendes Theater geschaffen. Nicht gespart wurde an der Komparserie. 30 in dunkles Grau gewandete Frauen und Männer werden zum Tross des König, wenn sie ihn auf den Schild heben, müssen aber auch als bellende Hunde Wache halten und als Soldaten der aufeinanderprallenden Heere kämpfen. Als Magier düsterer Klänge untermalt Pablo Giw die teils grausamen Szenen und erzeugt damit einen zusätzlichen Gänsehauteffekt, der von Videos, effektvoll eingesetzt von Nazgol Emami, noch verstärkt wird und die Stürme mächtig blasen lässt. Ein König aus dem Bilderbuch ist Martin Reinke. So lange sein Lear die Macht hat, ist er das gedankenlose Großmaul, das mit willkürlichen Verbannungen rasch zur Hand ist und für Schmeicheleien ein gnädig offenes Ohr hat. Es fällt ihm auch in der Bredouille noch schwer, seine Fehler einzusehen. Dass er auf seine beiden attraktiven Töchter Goneril (Sylvie Rohrer) und Regan (Lilith Häßle) stolz ist, lässt sich noch verstehen.

Nils Strunk © Tommy Hetzel SCHACHNOVELLE Literarische Züge eines Musikschauspiels

Nils Strunk fühlt sich auf der Bühne sichtlich wohl, wie ein Fisch im Wasser. Er ist Schauspieler, Musiker und Regisseur, aber mehr noch, er steckt voller Ideen, wenn es darum geht, das Publikum zu überraschen. Nach einer fulminanten Überschreibung der Zauberflöte hat er sich für seinen nunmehrigen Wurf in der jüngeren Vergangenheit umgesehen. Fündig wurde Strunk bei Stefan Zweig, der im Zuge seiner Emigration von New York nach Buenos Aires auf einem Schiff unterwegs war. In seiner letzten Station, in Brasilien, verfasste der überzeugte und deswegen verfolgte Gegner jedweder Art von Totalitarismus über ein denkwürdiges Erlebnis auf dieser Überfahrt die Schachnovelle – als erschütterndes Vermächtnis an künftige Generationen, sich der Gräuel des Nationalsozialismus stets eingedenk zu sein. Dieses Stück Weltliteratur ist an sich bekannt. Der von der Gestapo in einem karg eingerichteten Zimmer über viele Wochen internierte Rechtsanwalt Dr. B. gerät in den Besitz eines Schachbuchs, voll mit formelhaften Spielzügen, die er auswendig lernt und mit sich selbst durchspielt. Mit ihm befindet sich auf dem Schiff der amtierende Schachweltmeister Mirko Czentovic, eine Art Sauvant, dessen soziale und geistige Intelligenz in krassem Gegensatz zu dessen Können auf dem Schachbrett steht. Nils Strunk vor Zeichnungen von Herbert Nauderer © Tommy Hetzel Die Begegnung der beiden so grundverschiedenen Menschen und die Erzählung des Dr. B. von seiner Haft bilden den Inhalt dieser Novelle, die von Nils Strunk gemeinsam mit Lukas Schrenk als musikalisches Schauspiel für das Burgtheater umgesetzt wurde. Es ist der Monolog eines Ich-Erzählers, der seinen Zuhörern auf dieser Überfahrt damit kurzweilig die Zeit vertreibt. Begleitet wird er von drei Musikern (Jörg Mikula/Sebastian Simsa an Drums, Percussion und Celesta, Hans Wagner/Bernhard Moshammer mit Bass, Gitarre & Vocals, Martin Ptak/Alois Eberl mit Posaune, Harmonium, Celesta). Strunk selbst werkt virtuos am Klavier und spielt auf dessen Tasten erstaunlicherweise die ganze Eröffnung einer Schachpartie. Er wird sogar zum Kulissenschieber, die von Maximilian Lindner aus grauschwarzen Zeichnungen des deutschen Künstlers Herbert Nauderer gestaltet wurden. Beinahe nebenbei schlüpft er von einer Rolle in die andere.

Nicholas Ofczarek und die Musicbanda Franui © Tommy Hetzel HOLZFÄLLEN Ein Tag im Leben eines Misanthropen

Der Erzähler sitzt in einem Ohrensessel und beobachtet die „künstlerische Gesellschaft“, die anlässlich des späten Besuchs eines Burgschauspielers geladen wurde. Ort des Geschehens ist die Wohnung des Ehepaares Auersberger in der Gentzgasse. Sie ist Sängerin und er Komponist, allerdings schwer dem Alkohol verfallen. Der Roman mit dem Titel „Holzfällen“ von Thomas Bernhard ist 1984 erschienen und hat durch eine Ehrenbeleidigungsklage eines gewissen Gerhard Lampersberg, der sich in der Figur des Hausherren erkannt hat, einen veritablen Skandal inklusive Beschlagnahme der Bücher in den österreichischen Buchhandlungen ausgelöst. Der Wirbel wurde bald darauf beigelegt, geblieben ist ein Stück Literatur als ungemein pointierte literarische Abrechung mit den Vertretern der damaligen Wiener Kulturszene, speziell dem Burgtheater und dort tätiger Personen. Die Zeit ist gnädig darüber hinweggegangen. Die Protagonisten der sogenannten Hochkultur haben sich in ihrem Erscheinungsbild vollkommen gewandelt. Vor allem aber: Den Burgschauspieler an sich, wie ihn Bernhard beschrieben hat, gibt es nicht mehr. Direktoren bringen ihre eigene Truppe mit und gewähren bestenfalls den letzten Vertretern dieses legendären Standes das Bleiben als verehrte Doyens.

Die Formation ist ein „Tiroler Kammerensemble“, das seit 30 Jahren mit seinen Arrangements spannende Hörerlebnisse bietet, die nicht zuletzt von einer ungewöhnlichen Besetzung her garantiert sind. Es wirken mit: Johannes Eder (Klarinette, Bassklarinette), Andreas Fuetsch (Tuba), Romed Hopfgartner (Altsaxophon, Klarinette), Markus Kraler (Kontrabass, Akkordeon), Angelika Rainer (Harfe, Zither), Bettina und Markus Rainer (Hackbrett), Andreas Schett (Trompete, musikalische Leitung), Martin Senfter (Ventilposaune) und Nikolai Tunkowitsch (Violine). Hamlet, Ensemble © Lalo Jodlbauer HAMLET als geisterhaft launige Überschreibung

Eine der wichtigsten Fragen, die noch im ersten Akt gestellt wird, lautet: „Worum geht´s in diesem Stück?“ Es ist tatsächlich lange Zeit unklar, was diese Überschreibung unter der Leitung von Regisseurin Karin Henkel damit bezwecken will. Ein Geisterchor, klassisch in Leintücher mit Augenlöchern gehüllt, erteilt Hamlet den Auftrag, den Mord an seinem Vater und die Heirat dessen Bruders Claudius mit seiner Mutter Gertrud zu rächen. Schon in dieser Szene wird der düstere Ernst dieses Ansinnens ins Lächerliche gezogen, wenn Michael Maertens als Vater den weißen Fetzen abnimmt und Anweisungen erteilt, wie solche Sätze mit dem richtigen Ausdruck wiederzugeben sind. Bald stellt sich heraus, dass nicht nur der junge Mann in kurzen Hosen, sondern auch eine ganze Reihe anderer Darsteller, auch Frauen, den Hamlet gibt. In Selbstgesprächen mit verteilten Rollen hadert der Prinz von Dänemark mit sich und der Scheu vor einer Bluttat, immer mit der Annahme, dass er verrückt sein könnte. Die erfahrenen Theaterbesuchern geläufige Handlung ist rudimentär vorhanden, aber man kennt sich aus. Dafür sorgt der Text von Angela Schanelec und Jürgen Gosch, der zwar nichts mit dem Original gemeinsam hat, jedoch viel Rücksicht auf ein eventuell verwirrtes Publikum nimmt.

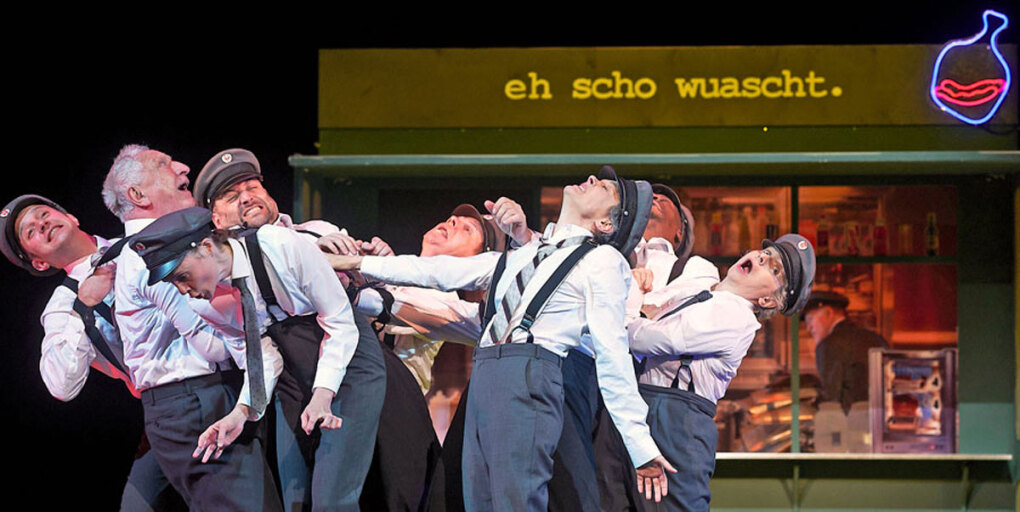

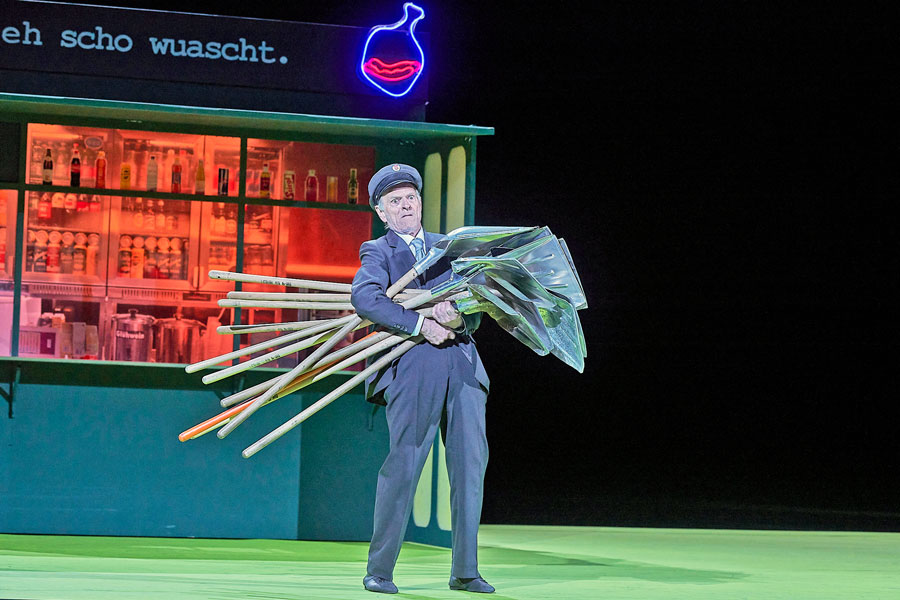

Zentralfriedhof Ensemble © Matthias Horn ZENTRALFRIEDHOF Zum Tod? Da fehlen einem die Worte.

Das ist das Ergebnis, wenn sich ein Deutscher wie Regisseur Herbert Fritsch über den Wiener und seinen angeblichen Hang zum Morbiden lustig machen will. Das Ensemble tritt verkleidet als Mitarbeiter einer Bestattungsfirma auf, mit grauem Anzug und Tellerkappe. Schaufeln und Fahrräder sind die Hauptrequisiten und weisen die Damen und Herren als Friedhofshackler aus, also diejenigen, die für den Aushub und später das Zuschütten des Grabes zuständig sind, um dazwischen unauffällig den Leichenzug zur richtigen Grabstätte zu führen. Sie sind keine Pompfüneberer, deren Würde von einer barocken, liturgisch anmutenden Robe deutlich gemacht wird. Gunther Eckes, Dorothee Hartinger, Sabine Haupt, Yahya Mican James, Arthur Klemt, Hans Dieter Knebel, Elisa Plüss, Dunja Sowinetz, Tilman Tuppy, Hubert Wild und Paul Wolff-Plottegg haben trotz der Degradierung ihren Spaß, wenn sie als Ballett einer mit Gags aufgeladenen Choreographie folgen oder sich vor einem Hampelmann in Gestalt eines riesigen Skeletts kollektiv fürchten.

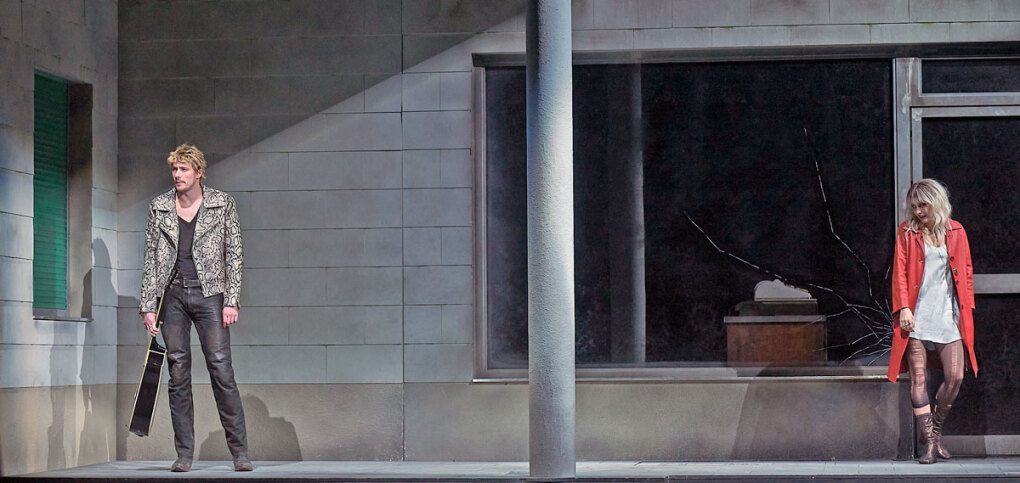

Orpheus steigt herab Tim Werths, Nina Siewert © Matthias Horn ORPHEUS STEIGT HERAB in den Hades verlorener Menschlichkeit

Das Problem von Val Xavier ist seine Anziehungskraft auf das weibliche Geschlecht. Alle wollen seine Jacke aus Schlangenhaut angreifen und sich an deren Inhalt vergnügen. Val ist Musiker, ein Sänger, der sich auf seiner geliebten Gitarre begleitet und so durch die Lande tingelt. Warum es ihn ausgerechnet in diese Kleinstadt verschlägt, in der Fremde mehr als argwöhnisch beäugt werden, wird nicht so richtig klar. Er selbst meint, dass er einen Job sucht, mit geregelter Bezahlung. Im Laden des Ehepaars Torrance findet er das Gesuchte, gerät dabei aber in eine alte Geschichte. Der Besitzer Jabe hat mit anderen Männern aus dem Ort vor Jahren den Vater seiner jetzigen Frau Lady im Zuge einer Brandstiftung umgebracht. Der Getötete war Italiener, ein Spaghettifresser, der einfach nicht in diese Gesellschaft gepasst hat. Doch seine Tochter weiß davon nichts.

Tennessee Williams hat „The Fugitive Kind“, 1960 verfilmt, in einer kleine Ortschaft in den Südstaaten angesiedelt. Das in der deutschen Übersetzung von Wolf Christian Schröder mit „Orpheus steigt herab“ betitelte Theaterstück wurde nun von Martin Kušej ins Nirgendwo verlegt, in ein Dorf, das überall auf dieser Welt sein kann. Es ist die letzte Regiearbeit des scheidenden Burgtheaterdirektors in dieser Funktion. Mit der Klammer einer Feuersbrunst am Anfang und am Ende ist ihm dabei der zutiefst bewegende Ausdruck seiner persönlichen Einstellung gelungen. Es geht um die Ablehnung des Fremden, einer allzeit aktuellen Eigenschaft der Menschheit, die sich in einer Bandbreite von ängstlicher Abneigung bis zu mörderischen Aktionen manifestiert. Im Fall der „Schlangenhaut“ gibt es kein Zurückschrecken vor dem Verbrechen. Tim Werths ist ein fescher Val Xavier. Die junge, überdrehte Carol (Nina Siewert) geht ungeniert zur Sache, ähnlich auch die bigotte Vee Talbot (Sarah Viktoria Frick), die dummerweise jedoch die Frau des Sheriffs (Norman Hacker) ist. Mit Val im Bett landet aber Lady Torrance. Lisa Wagner macht die Erotik dieser Frau, die in ihrem Angestellten mehr als den Verkäufer sieht, vibrierend spürbar. Für sie stellt der junge Mann einen Funken Hoffnung dar und sie lässt keinen Zweifel daran aufkommen, wie sehr sie den mittlerweile schwer kranken Jabe seit jeher gehasst hat. Martin Reinke wird zum wahren Ekel, dessen Sinn noch im Angesicht des Ablebens darauf gerichtet ist, seine Umgebung zu terrorisieren.

Heldenplatz Franz Pätzold © Matthias Horn HELDENPLATZ auf dem das Jubelgeschrei nie verstummt

Es ist eine wahre Flut an Ideen, mit denen Frank Castorf seine Neuinszenierung von Thomas Bernhards letztem Theaterstück „Heldenplatz“ überschwemmt hat. Für einen guten Teil der Zeit ist man auf Fernsehschauen angewiesen, weil das eigentliche Geschehen irgendwo drinnen stattfindet. Zwei Livecams übertragen zwar in raffinierten Großaufnahmen der Gesichter die Dialoge, die opulent gestaltete Bühne ist jedoch verwaist. Die Handlung, sofern man von einer solchen sprechen kann, spielt meistens in New York, genauer gesagt in Brooklyn bei und in der Subway-Station Borough Hall. Die Dekoration ist dementsprechend amerikanisch, mit patziger Reklame und Unmengen von Leuchtstoffröhren und in beängstigendem Rot darüber in Fraktur der aufmunternde Spruch: Umbringen soll ma Ihnen! Doch auch dort wird Hedwig, die Frau des in den Feitod gegangenen Prof. Josef Schuster, von Halluzinationen verfolgt. Es ist das Jubelgeschrei der Menschenmassen, als Hitler vom Balkon der Neuen Hofburg herab den Anschluss der Ostmark an das Deutsche Reich verkündet hat. Ihr Fazit: Heldenplatz ist überall!

Das Ensemble hat vielfältige Aufgaben zu erfüllen. Birgit Minichmayr webt mit langer Schleppe an schwarzem, sehr viel Bein zeigendem Kleid trauernd um ihren etwas eigenwilligen Gatten und auf der Flucht vor der Lärmkulisse des Heldenplatzes verzweifelt um den Eingang der Subway-Station. Der Waggon ruckelt gehörig und bricht später aus seiner Röhre aus, um durch verschneite deutsche Landschaften zu fahren. Es geht auch um das richtige Bügeln der Hemden des Professors. Eine an sich beschauliche Tätigkeit wird spannungsgeladen und ermöglicht in der Folge Franz Pätzold einen durchaus langatmigen Monolog, der sich mit dem stolzen und dennoch betrogenen Tod und den davon Betroffenen beschäftigt. Eine großartig innig spielende Inge Maux hat das Privileg, das jiddische Lied vom abgebrannten Shtetl anstimmen zu dürfen, während Marie-Luise Stockinger in Revuemontur angewidert Erdäpfel schält. Die längste Zeit wortlos sitzt Branko Samarovski in der Ecke, um später als todkranker Ehemann seiner schönen und jungen Frau zuzusehen, wie diese von einem Jüngeren umarmt und geküsst wird. Für Marcel Heuperman gibt es keine Schonung.

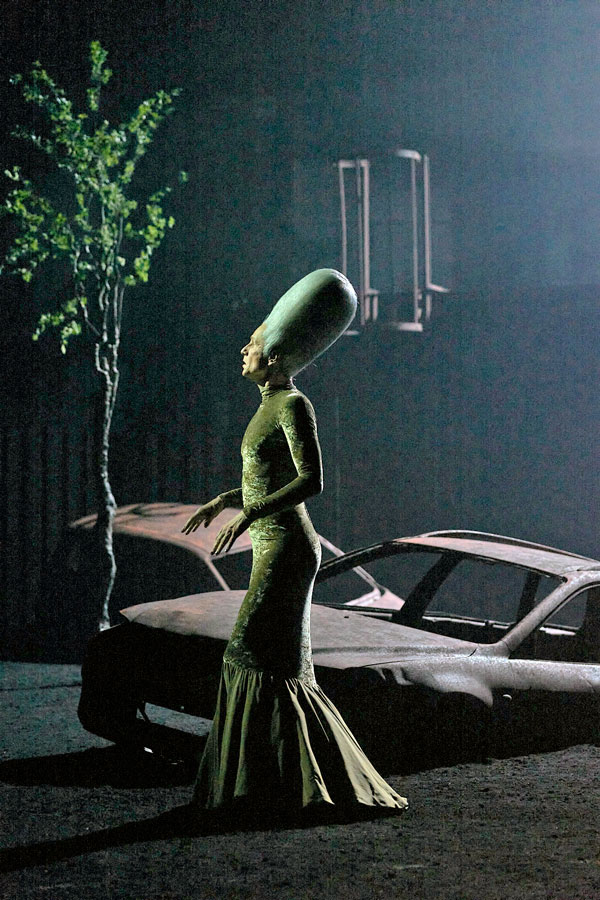

Die Zauberflöte, Wolfram Rupperti imaginiert die Schlange © Marcella Ruiz Cruz DIE ZAUBERFLÖTE Die Oper und auch wieder nicht die Oper

1791 gab es in den Wiener Theatern unzählige Zauberstücke. Das Publikum liebte diese Mischung aus Geheimnisvollem, Spannendem und vor allem Lustigem. Überlebt haben davon nur wenige. Abgesehen von den viel späteren Werken eines Nestroy oder Raimund ist uns nur mehr eines wirklich präsent. Es wurde zur populärsten Oper der Musikgeschichte, obwohl es eigentlich ein Singspiel ist. Seine Melodien sind Ohrwürmer, die Figuren gute Bekannte und der Inhalt bis heute eines der spannendsten Rätsel, das vergeblich seiner Lösung harrt. Gut, es hat auch zwei außerordentliche Väter. „Die Zauberflöte“ ist das Werk von Emanuel Schikaneder und Wolfgang Amadé Mozart. Darf man sich daran vergreifen und eine Art Satire daraus machen? Puristen mag es schütteln, aber Nils Strunk hat mit „Die Zauberflöte“ einen immens unterhaltsamen Abend geschaffen, mit einer schrägen Mischung aus Originalmusik und heutigen Klängen und vor allem mit eine Fülle an Gags, die manches zu erklären imstande sind, das sich erst in der radikal neuen Sichtweise erschließt.

Aufgrund des Erfolges ist die Inszenierung vom Kasino am Schwarzenbergplatz in das Haupthaus am Ring umgezogen, um dort die stattliche Anzahl von Plätzen auch in der x-ten Vorstellung noch verlässlich zu füllen. Der Untertitel ist englisch (The Opera but not the Opera) und besagt etwa, dass es sich um die Oper handelt, aber auch wieder nicht. Neben Nils Strunk haben noch Lukas Schrenk und das Ensemble daran mitgearbeitet. Ein solches Experiment braucht Darsteller, die neben solider Komik über eine einigermaßen sichere Gesangsstimme verfügen. Es beginnt mit der Ouvertüre, die hinter dem Vorhang eines Theaters auf der Bühne a cappella gesungen ertönt. Man kann blödeln, aber es darf nicht peinlich werden. So besteht Katharina Pichler als Königin der Nacht die Koloraturarie bravourös, indem sie vor den in die Stratosphäre aufsteigenden Tonkaskaden einfach den Mund offen lässt, schweigt und damit dankbar die Lacher entgegennimmt. Wolfram Rupperti hat einen soliden Bass, man hat den Eindruck, er wäre imstande, einen ernsthaften Sarastro zu geben.

Statistik |