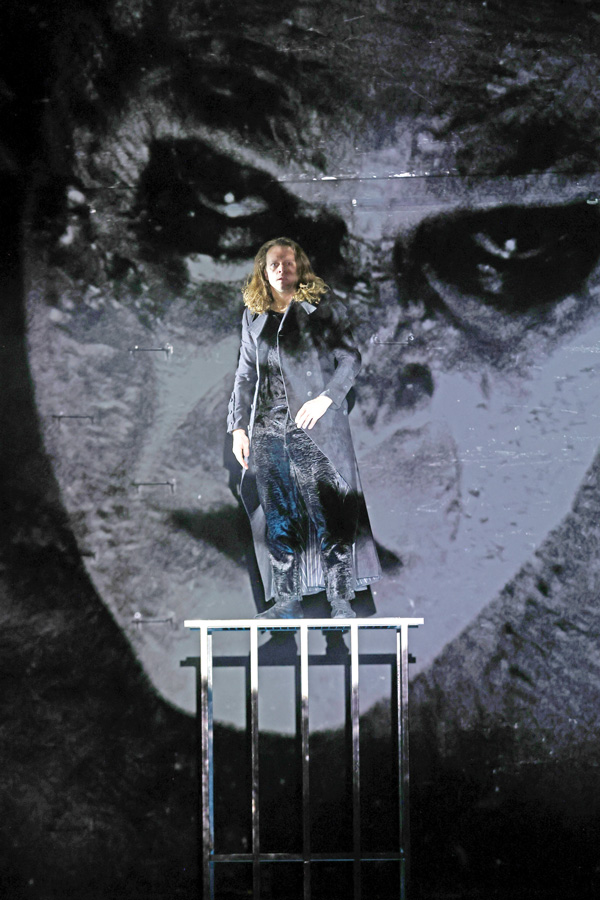

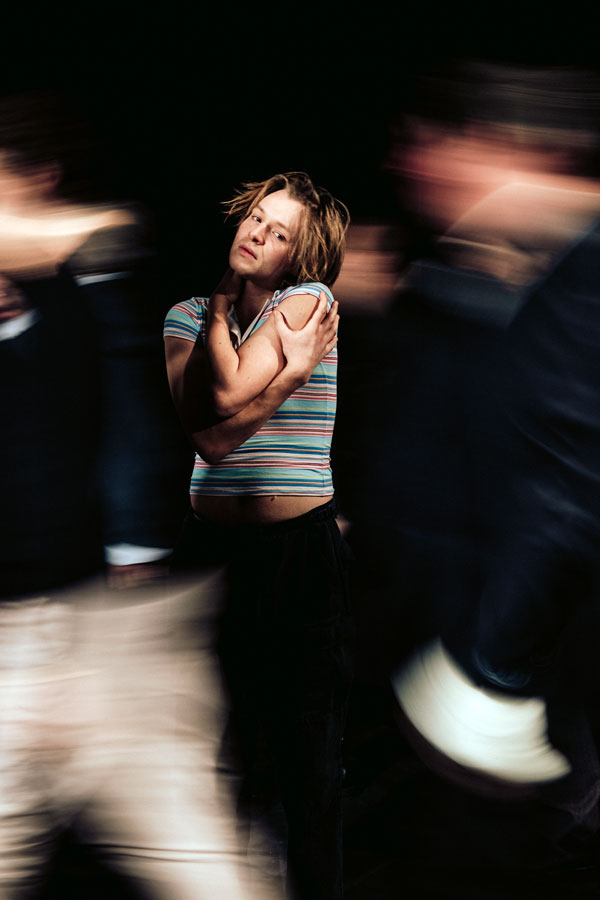

Kultur und Weindas beschauliche MagazinMartina Stilp, Claudius von Stolzmann © Moritz Schell HAMLET Tragödie; zügig, klar & doch ergreifend

Das Gespenst, also der ermordete Hamlet sen., erscheint tatsächlich verlässlich in genau der Gestalt, wie sich man derlei Begegnungen mit Geistern vorstellt. Mit der zum Gruseln verwandelten Stimme von Johannes Krisch fordert die bleiche Erscheinung von Hamlet jun., dass der ihn rächen soll. Sein Bruder Claudius hat ihm beim Mittagsschlaf Gift ins Ohr geträufelt. Schlimmer noch, er hat nach schamlos kurzer Zeit darauf die Witwe geheiratet und seinen Thron besetzt. Damit nimmt eine der bekanntesten Tragödien der Literaturgeschichte ihren für eine ganze Reihe von Beteiligten tödlichen Verlauf. Üblicherweise dauert es bis zum erlösenden Satz „und der Rest ist Schweigen“ an die sechs Stunden, durch die sich ein Publikum aus verdrehten Sätzen den Sinn der Dialoge und Monologe mühsam heraussuchen muss. Regisseur Stephan Müller hat es jedoch geschafft, ohne wesentliche Verluste den Inhalt in knapp drei Stunden inkl. Pause auf die Bühne der Josefstadt zu stellen. Dank der Übersetzung von Heiner Müller (1929-1995) wird in einer bestechend klaren Sprache verständliche Ordnung in das komplizierte Gewirr von etlichen Handlungssträngen gebracht. Nicht zuletzt sorgen ein auf das Wesentliche reduziertes Bühnenbild und düster emotionale Videos von Sophie Lux für entsprechende Stimmung auf der Königsburg im faulen Dänemark.

Mit Daniel Jesch als Claudius und Martina Stilp als Gertrud sind die Bösewichte bestens besetzt. Er ist ein ob seiner Untat dennoch ausnehmend fideler König, der erst in dem Moment die Nerven verliert, wenn ihm per Theater im Theater vom Neffen sein ruchloses Vorgehen auf die Nase geschlagen wird. Die Mutter hängt natürlich an ihrem Sohn und schwankt zwischen Gewissensbissen und der Last ihrer Lüge, derer sie sich durchaus bewusst ist. Johanna Mahaffy ist eine Ophelia, die in ihrer Unschuld und Schüchternheit von allen Seiten missbraucht wird. Sie wäre für den Prinzen nicht standesgemäß, erklären ihr der eigene Bruder wie auch ihr Vater. Weder Laertes (Martin Niedermair) noch der dienstfertige Polonius (Marcus Bluhm) ahnen, was sie dem sensiblen Mädchen und ihrem Geliebten, der sie übrigens ins Kloster schicken will, aber auch sich selbst damit antun.

Lore Stefanek, Ensemble © Bernd Uhlig EIN DEUTSCHES LEBEN Der Versuch, das Schweigen zu brechen

Wir Nachgeborenen stehen im Grunde ratlos vor den Verbrechen, zu denen Menschen wie du und ich vor gar nicht so langer Zeit imstande waren. Der Befall ganzer Völkerschaften von einer Ideologie wie der des Nationalsozialismus´ erinnert an Pest- und Choleraepidemien, allerdings mit dem paradox anmutenden Unterschied, dass die daran Erkrankten nicht selbst zugrunde gegangen sind, sondern diejenigen zu Opfern wurden, die als geächtete Ethnien oder Vertreter humaner Weltanschauungen an sich immun gegen diese Seuche waren. Umso erstaunlicher ist die Tatsache der plötzlichen Heilung. Nach dem Zusammenbruch des Naziregimes wollte niemand mehr dabei gewesen sein. Über die Massengräber der Vernichtungslager wurde eine dicke Decke des Vergessens und Schweigens gebreitet. Erst Jahrzehnte später wurde sie allmählich gehoben, was mittlerweile aber doch zu einer von weiten Kreisen der Bevölkerung (noch) mitgetragenen Erinnerungskultur geführt hat.

Im Zuge dieser Aufarbeitung kamen zahlreiche Zeitzeugen von jeder Seite zu Wort. Eine der Befragten war Brunhilde Pomsel (1911-2017). Als Sekretärin war sie 1942 in das Ministerbüro von Joseph Goebbels gelangt und hatte in ihrer Funktion bis 1945 an der Reichspropaganda mitgearbeitet. 2013/2014 wurde sie dazu von einem Team um Christian Krones für den Dokumentarfilm „Ein deutsches Leben“ befragt. Die Bearbeitung des Interviews für die Bühne durch den britischen Dramatiker Christopher James Hampton ist nun in der deutschen Fassung von Sabine Pribil an der Josefstadt zu erleben. Regie geführt hat Andrea Breth. In der biederen Einrichtung eines bürgerlichen Wohnzimmers sitzt Lore Stefanek gemütllich bei einem Glas Wein.

Alexander Ansenger, Soi Schüssler © Rita Newman EIN SOMMERNACHTSTRAUM als Seelenwärmer für die kalte Jahreszeit

Die Inszenierung von Josef E. Köpplinger lässt das 16. Jahrhundert, die Zeit Shakespeares, bis in unseere Tage durchscheinen. Dazu trägt nicht nur ein Quartett bei, das von einem Cembalo begleitet mit Liedern von John Dowland und Zeitgenossen im Athen von Theseus Elisabethanisches Flair verbreitet, es ist auch die altertümlich wirkende Übersetzung von August Wilhelm Schlegel, die eine Ahnung von Frühenglisch vermittelt. Vor allem aber ist es das kompromisslose Spektakel, mit dem die von Puck angestifteten Verwirrungen letztlich bereinigt werden. Mit derartiger Lebendigkeit könnte dieses zauberhafte Stück schon die „jungfräuliche“ Königin begeistert haben. Immerhin sind es etliche Handlungsstränge, die letztendlich zu drei Hochzeiten zusammengeführt werden müssen. Zu deren Feier begeistert der eigentliche Höhepunkt, ein wahrer Geniestreich von William Shakespeare, nicht nur die Gäste auf der Bühne, sondern auch das Publikum. Es sind die Handwerker und die von ihnen dargebotene traurige Komödie als Erlaubnis zum Blödeln auf höchstem Niveau für erstklassige Komiker von damals bis heute.

Das Theater in der Josefstadt hat von Oberon bis zur Elfe für jede Rolle die ideale Besetzung. So diniert Michael Dangl als Theseus im elegant griechischen Ambiente einträchtig mit Sandra Cervik als Amazonenkönigin Hippolyta, bevor dasselbe Darstellerpaar als Oberon und Titania sich im Feenreich um einen wunderschönen Knaben recht unköniglich streitet und sich sehr menschlich-sterblich gegenseitig Untreue an den Kopf wirft. In diese Auseinandersetzung geraten vier junge Leute, deren Liebesverhältnisse nicht angemessen erscheinen. Egeus (Michael König) ist der Vater von Hermia (Juliette Larat), die er für Demetrius (Tobias Reinthaller) bestimmt hat. Diese liebt aber Lysander (Julian Valerio Rehrl), deren Freundin Helena (Melanie Hackl) ihrerseits wiederum in den Hermia zugedachten Bräutigam unsterblich verliebt ist. Der will allerdings nichts von ihr wissen. Die Handlung ist bald in den Wald von Athen verlegt, wo ein übermütiger Geist seine Possen treibt. Puck ist der Helfershelfer von Oberon, wenn es um die Umsetzung perfider Rachegelüste geht. Mit einer geheimnisvollen Blume wird Liebe herbeigezaubert. Alexander Absenger wirbelt damit durch die Vollmondnacht, und das in einem Tempo, bei dem ihm einfach fatale Fehler unterlaufen müssen. So entsteht eine veritable Rauferei, bei der sich Lysander, Demetrius, aber auch Helena und Hermia nichts an Grobheiten schenken. Am falschen Ort zur falschen Zeit sind die Handwerker, die sich eben dort mit der Probe zu „Pyramus und Thisbe“ abplagen. Wolfgang Hübsch ist als Squenz umsichtiger Regisseur und Prologdichter in einer Person. Er hat´s nicht leicht mit seinem Ensemble. Der Blasebalgflicker Flaut (Boris Pfeifer) hat keine rechte Freude mit der Verkörperung von Thisbe, lässt sich aber schließlich doch dazu überreden, angetan mit Rock und Zopfperücke mit Fistelstimme zu reden.

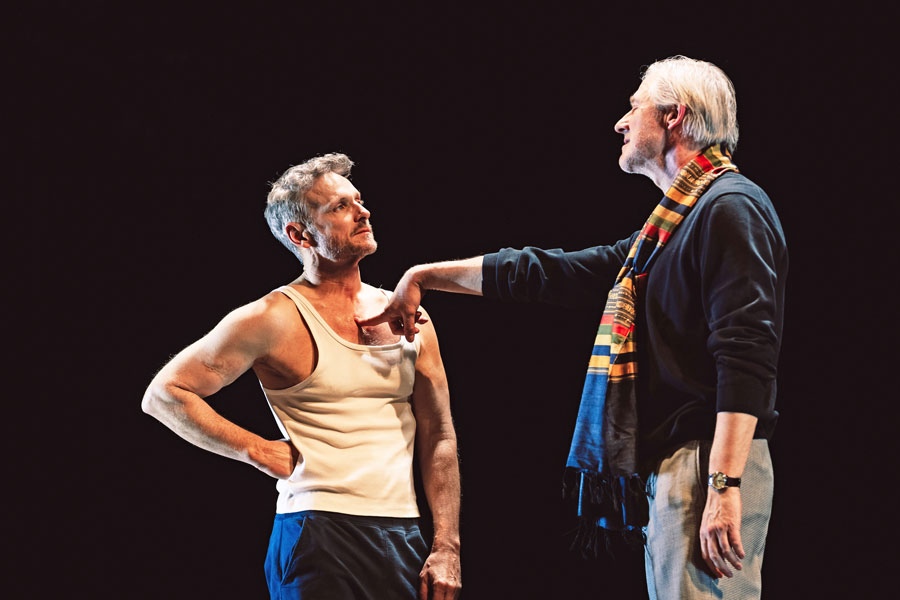

Martin Zauner, Herbert Föttinger, Silvia Meisterle © Moritz Schell DER THEATERMACHER brillant „in dieser muffigen Atmosphäre“

Mit nervöser Neugier linst der große Staatsschauspieler Bruscon durch den Vorhang. „Der Saal füllt sich“, stellt er erleichtert fest. Man hört das gedämpfte Stimmengewirr des Publikums, das sich trotz des Gewitters im Saal des Wirtshauses von Utzbach, einem Dorf mit nur ein paar Hundert Einwohnern, eingefunden hat. Gegeben werden soll die Menschheitskomödie „Das Rad der Geschichte“, ein laut Bruscon epochales Werk aus seiner Hand. Ein Blitzeinschlag, begleitet von einem gewaltigen Donner, steckt jedoch den örtlichen Pfarrhof in Brand. Das Ensemble, bestehend aus Bruscons Familie, kann an diesem Abend nicht spielen, denn die Leute ziehen das reale Spektakel seinem Stück vor. Daraufhin bricht Bruscon aus Enttäuschung zusammen. Diesen Ort hat er von Anfang an abgelehnt. Im verstaubten Tanzsaal des Gasthauses räsoniert er schon im ersten Satz: „Was hier, in dieser muffigen Atmosphäre, als ob ich es geahnt hätte“ sollen Caesar, Napoleon, Metternich, Madame Curie, Churchill, Hitler und andere wesentliche Persönlichkeiten in seinem Welttheater aufeinander treffen?

Thomas Bernhards „Der Theatermacher“ macht nun auf seiner Tournee durch Ortschaften wie Gaspoltshofen und andere Provinznester auch in der Josefstadt Station. Dem von Selbstüberschätzung und Aufschneiderei gequälten Prinzipal eines kleinen Wandertheaters gibt Herbert Föttinger beängstigend authentische Gestalt. Für den scheidenden Direktor des Hauses ist es ein triumphales Abschiedsgeschenk, das er sich selbst in der von Matthias Hartmann feierlich mit Tanzszenen emotional bereicherten Inszenierung überreicht hat.

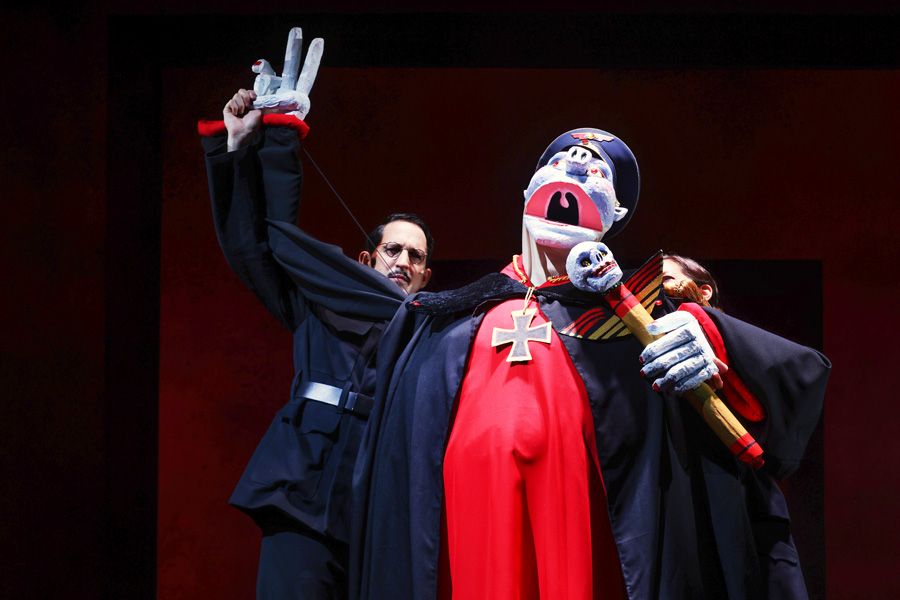

Manuela Linshalm, Nikolaus Habjan © Moritz Schell SCHICKLGRUBER Hitlers letzte Tage im Führerbunker

Adolf Hitler war Vegetarier, Abstinenzler und Nichtraucher. Die wenigen Getreuen, die mit ihm im Führerbunker unter der Reichskanzlei ausharren, haben es deswegen nicht leicht. Eva Braun, die sehnsüchtig auf die Hochzeit mit ihm wartet, wankt betrunken und unbefriedigt durch die Gänge, auf der Suche nach einer Zigarette. Joseph Goebbels, erkennbar an einer Krücke, hat so seine Probleme, die mit einem H beginnenden Vornamen seiner sechs Kinder ohne Stocken aufzusagen, vermisst das Fleisch im Essen und das Rauchen zu seiner Beruhigung. Er setzt seine Hoffungen in eine ganz große Rede, mit der Hitler das deutsche Volk noch einmal mobilisieren könnte. Hermann Göring ist der Lieferant für das Zyankali, während er dem Führer vorlügt, mit seiner Luftwaffe den verlorenen Krieg herumreißen zu können. Hitler selbst schmust mit seinem Schäferhund Blondi und hat keine anderen Sorgen, als sich darüber aufzuregen, dass an seinem 56. Geburtstag am 20. April 1945 nur eine Kerze auf der Torte brennt. Dazwischen stehen als Vertreter der Vernunft Oberzimmerführer Heinz Linge und ein greller Clown, niemand anderer als der Tod, der nach den Jahren der Naziherrschaft seiner Aufgabe müde geworden ist. Wird er es dennoch schaffen, die hier Versammelten mit sich zu reißen? Ja und nein.

Hitlers Vater Aloys hieß ursprünglich mit Familiennamen Schicklgruber, wurde aber nach einer Heirat seiner Mutter zu Hiedler und durch einen Schreibfehler zu Alois Hitler, dessen Sohn später den berüchtigten Gruß „Heil Hitler!“ daraus kreieren sollte. Deswegen lautet der Titel des Stücks von Jan Veldman und Neville Tranter, dem Altmeister des Puppenspiels, auch „Schicklguber“. Von Tranter hat Nikolaus Habjan die Puppen und den Text persönlich erhalten, damit der ihn mit seiner kongenialen Partnerin Manuela Linshalm auf die Bühne bringen sollte. In Koproduktion mit dem Deutschen Theater Berlin ist das Stück nun ungemein erfolgreich in der Josefstadt gelandet. Das an sich zäh zu begeisternde Publikum hat auch die zweite Aufführung am Di., 30. September 2025 mit Standing Ovations gefeiert, nicht zuletzt dank der Virtuosität von Puppenspieler und -spielerin.

Johanna Mahaffy am Mikrophon © Astrid Knie DIE SCHMUTZIGEN HÄNDE Idealismus, Pragmatismus, Eifersucht

Jean-Paul Sartre führt uns nach Illyrien, einer kleinen Monarchie irgendwo auf dem Balkan. 1943, also zwei Jahre vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, zieht sich die verbündete deutsche Wehrmacht vor der anrückenden Roten Armee der Sowjets zurück. Das Land ist in drei Parteien gespalten; in die faschistische Regierung des Regenten, in eine von einem gewissen Karsky geführte bürgerliche Partei und in die proletarische Partei, die aus dem Untergrund kämpft. Deren Anführer ist Hoederer, der jedoch aufgrund pragmatischer Ideen in Ungnade gefallen ist. Die selbsternannten Idealisten wollen ihn beseitigen. Als Attentäter bietet sich ein junger Mann an, der aufgrund seiner bürgerlichen Herkunft und intellektuellen Ausbildung bisher eher unbeachtet geblieben ist. Er ist überzeugt: „Jeder könnte töten, wenn die Partei es befiehlt.“

Regisseur David Bösch hat das von Hinrich Schmidt-Henkel ins Deutsche übertragene Stück in seiner ganzen Bedrücktheit und Finsternis auf die Bühne (Patrick Bannwart) der Josefstadt gestellt. Er konnte sich dabei auf ein grandioses Ensemble stützen, das die Nuancen zwischen mörderischem Kadavergehorsam und persönlichen Emotionen eindrucksvoll spürbar macht. Der junge Hugo (Nils Arztmann) wird von der Schreibmaschine weg mit einer Pistole ausgestattet. Hilfestellung und Tipps erfährt er von Louis, dem Oberrebell der Partei. Roman Schmelzer wird dabei zum verschlossenen Apparatschik, der mit dem Fall des Parteisekretärs offenbar nur seinen eigenen Aufstieg im Auge hat. Als sein Kettenhund, besser gesagt, als Wolf wird Nanette Waidmann in der Rolle der blonden Olga später beherzt Bomben auf die eigene Parteizentrale werfen.

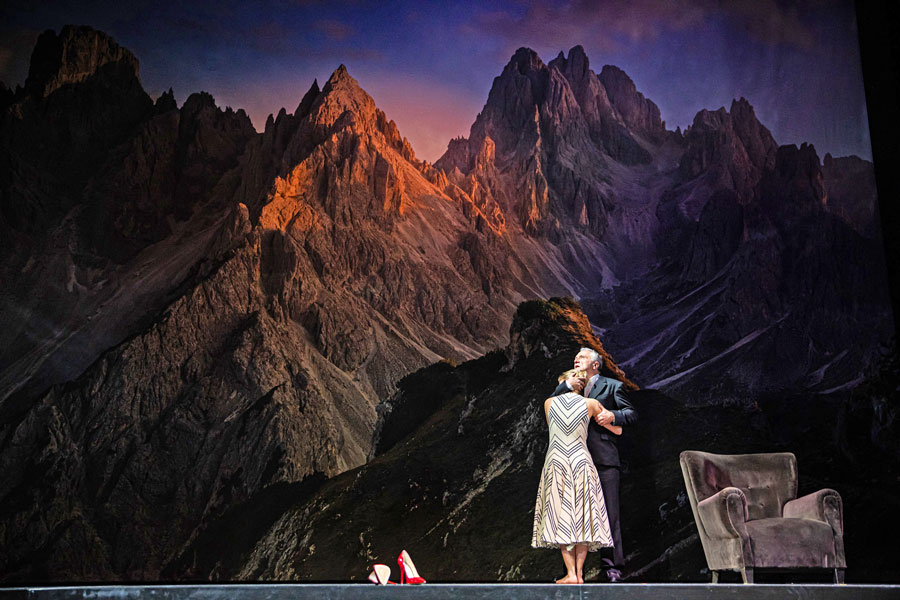

Bernhard Schier (Friedrich Hofreiter), Maria Köstlinger (Genia) © Astrid Knie DAS WEITE LAND Affären, Duelle und unerfüllte Liebe

Der Fabrikant Friedrich Hofreiter ist ein Schürzenjäger der Extraklasse. Anstelle von Liebe geht es ihm um Abwechslung im Bett. Er braucht die Spannung des Seitensprungs zum Überleben wie andere ein Stück Brot oder ein Glas Wasser. Das weiß auch seine Frau Genia. Sie hat sich damit abgefunden. Die innere Verbindung zu ihrem Gemahl ist längst abgerissen. Sie könnte sich, wenn sie wollte, revanchieren. Er kennt keine Eifersucht, besser gesagt, er wäre sogar froh, wenn auch sie eine Affäre hätte. Arthur Schnitzler, der selbst ein mehr als bewegtes Liebesleben pflegte, hatte dafür größtes Verständnis. In der tragischen Komödie „Das weite Land“ konnte er deswegen die Seelenzustände seiner Zeitgenossen besser als kein anderer in literarisch geschliffenen Dialogen offenlegen. Verquickt mit heute seltsam erscheinenden Usancen wie einem unvermeidlichen Duell mit dem betrogenen Ehemann wurde daraus eine elegante Darstellung des gesellschaftlichen Umgangs im Bürgertum des Wienerischen Fin de Siècle und eines seiner meist gespielten Dramen. Wenn eine Bühne für dieses Stück prädestiniert ist, dann das Theater in der Josefstadt, das sich noch im 21. Jahrhundert einen Hauch der Atmosphäre dieser Zeit bewahrt hat. Regisseur Janusz Kica durfte in der Ausstattung (Bühnenbild und Kostüm: Karin Fuchs) durchaus sparsam sein. Zwei Sitzgelegenheiten und eine Traube von stylischen Lampen als Hinweis auf den Geschäftszweig des Hauptdarstellers genügen als Einrichtung der Badener Villa, um Schnitzlers Text zur vollen Geltung zu bringen. Die Dolomiten im Abendglühen sind dagegen geradezu geschwätzig. Sie erheben sich hinter dem imaginären Hotel, in dem Publikumslieblinge ihren Dienst für allerlei Gäste verrichten. Marcello De Nardo nervt als ungemein komischer Doktor Meyer den geduldigen Portier Rosenstock (Martin Zauner) und nicht zuletzt auch Direktor von Aigner, dem Herbert Föttinger entsprechende Überheblichkeit angedeihen lässt. Von hier aus brechen Friedrich Hofreiter (Bernhard Schier), sein Freund Doktor Franz Mauer (Marcus Blum) und die blutjunge Erna (Johanna Mahaffy) zu einer gefährlichen, schicksalhaften Bergtour auf.

Das Vermächtnis, Symbolfoto © Philine Hofmann DAS VERMÄCHTNIS für homosexuelle Männer in US-Amerika

Autor Matthew López erweckt gleich zu Beginn den britischen Romancier Edward Morgan Forster (1879-1970) zum Leben und macht ihn in Person von Ulrich Reinthaller zum geduldigen Diskussionspartner und mit dessen Roman „Howards End“ (1910 veröffentlicht) zum literarischen Mentor für eine Gruppe schwuler Männer im New York Ende des 20. Jahrhunderts. So leben der etwa 40jährige Eric Glass und der gleichaltrige Toby Darling als angehender Dramatiker in einer von Spaß und sexueller Lust geprägten Partnerschaft. Martin Niedermair und Raphael von Bargen machen auch den Heteros im Publikum das Zuschauen leicht. Sie tragen in einem genialen Einfall wohl von Regisseur Elmar Goerden eine bis zum Orgasmus gesteigerte Intimität in wohltuender Distanz und getragen von subtiler Komik aus. Ähnliches gilt für ihre Freunde, mit denen ordentlich Party gefeiert wird. Jason 1 (Roman Schmelzer) und Jason 2 (Thomas Frank) sind verheiratet und wollen Kinder adoptieren, sind einem erfrischenden Blödeln aber nicht abgeneigt. Jasper (Jan Thümer) ist hingegen der Streitbare, der von einem sich köstlich schwul gebenden Marcello de Nardo als Tristan beruhigt wird.

Konflikte stellen sich mit dem unerwarteten Erscheinen von Adam ein. Nils Arztmann gibt einen jugendlichen Schönling, der in der bereits angejahrten Community für prickelnde Unruhe sorgt. Er wird Hauptdarsteller in Tobys Theaterstück, das von der Provinz in kürzester Zeit an den Broadway wandert. Damit öffnen sich erste Beziehungskisten wie sie in jeder anderen Gesellschaft auch passieren würden. Toby verliebt sich vergeblich in Adam, Eric muss sehen, wo er bleibt, da er sogar aus seiner Wohnung in bester Lage ausziehen muss. Es ist nun Zeit für den Auftritt von Henry Wilcox (Joseph Lorenz), einem steinreichen Unternehmer und Republikaner. Sein Freund Walter (Ulrich Reinthaller) hatte seine aus einer kurzen Ehe stammenden Söhne aufgezogen. Als der Eric kennenlernt, vermacht er ihm vor seinem Ableben ein uraltes Haus weit außerhalb der Stadt. Dort hat Walter über Jahre Opfer der HIV-Pandemie bis zu deren Tod gepflegt.

Die Handlung ist damit unmerklich in das 21. Jahrhundert gewandert, beeinflusst von der Politik der jeweiligen Präsidenten und vor allem bei der ersten Wahl von Donald Trump ängstlich von LGBTQ+ beobachtet. Eric wird nun von Henry geheiratet, doch in seinem Engagement für unter die Räder gekommene Gesinnungsfreunde an sehr kurzer Leine gehalten. Das bewusste Haus bleibt ihm verschlossen. Toby ist nach der Enttäuschung mit Adam ins Trudeln geraten.

Robert Meyer, Herbert Föttinger © Moritz Schell SONNY BOYS Ein Fest für zwei verdiente Komiker

Das Erstaunlichste an dieser Komödie von Neil Simon ist die Tatsache, dass aus etliche Mal Alt ein ewig junges Stück entstanden ist. Auch an Schauspielern geht die Zeit nicht spurlos vorüber, wenn auch der Eindruck entsteht, dass so manche jugendliche Liebhaber oder verführerische Naive außerhalb des natürlichen Alterungsprozesses stehen und erst wenn es wirklich nicht mehr geht, zähneknirschend das Fach wechseln. Komiker sind diesbezüglich weit unempfindlicher. Sie gewinnen eher noch an Format mit der Anzahl der Falten in ihrem Gesicht, wenn es darum geht, das Publikum zum Lachen zu bringen. Darauf hat bereits 1972 der US-Dramatiker Simon gesetzt, als er zwei mittlerweile betagte Herren, einst jedoch ein gefeiertes Komikerduo, in einer TV-Sendung nach Jahren der Trennung für einen Kurzauftritt mit einem ihrer uralten Sketches zusammenführen will und dieses Vorhaben bis in unsere Tage Zwerchfell erschütternd scheitern lässt.

Auch im Theater in der Josefstadt wachsen wie in jedem verlässlichen Ensemble Legenden heran, die man einfach in den Rollen von Willie Clark und Al Lewis dabei beobachten will, wie sie sich gegenseitig als einstige „Sonny Boys“ sekkieren und dennoch von einer unerbittlichen Freundschaft rührend aneinander gefesselt sind. Nach Otto Schenk 1999 mit Helmuth Lohner in den Kammerspielen ist nun Robert Meyer ein Willie, der mit einer farbenprächtigen Palette an Bösartigkeiten dem mittlerweile etwas steif gewordenen Al den Nerv zu ziehen versucht.

Statistik |