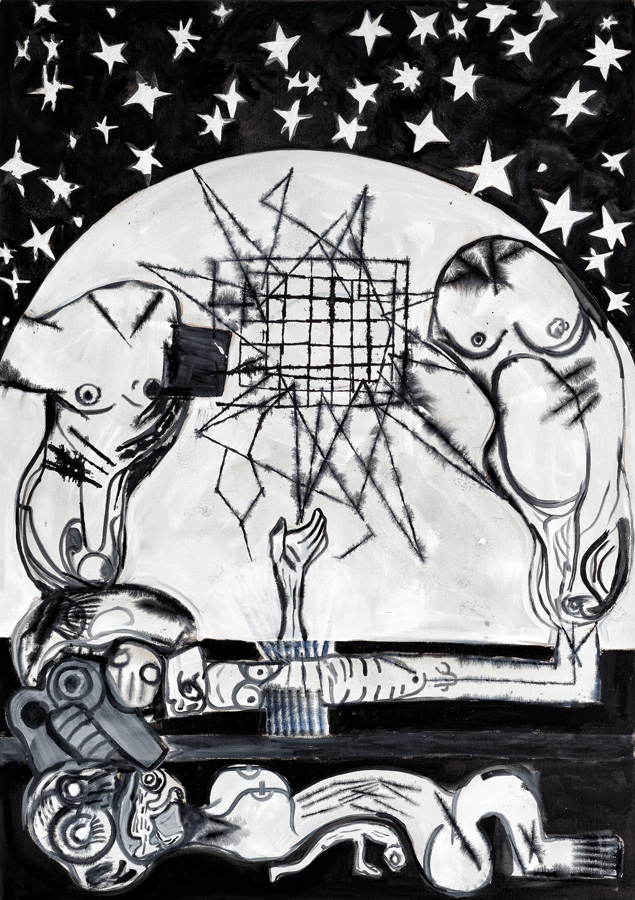

Kultur und Weindas beschauliche MagazinAusstellungsansicht: Claudia Pagès Rabal. Feudal Holes, Foto: Klaus Pichler / mumok FEUDAL HOLES Minimalistische Demo narrativer Kunst

Lichtzeichnungen mit heraldischen Motiven über dem Eingang sollen das Publikum auf Geschichte einstimmen. Ein Hund, ein Turm oder eine Burg führen blinkend in eine Landschaft, die einst als Pufferzone zwischen dem von den Franken regierten christlichen Westeuropa und den über den Großteil der Iberische Halbinsel herrschenden muslimischen Mauren genutzt wurde: Die spanische Mark. Claudia Pagès Rabal wurde 1990 dort geboren, in Barcelona, der Hauptstadt des heute wieder umstrittenen Kataloniens. Ihr Interesse als Schriftstellerin und bildende Künstlerin gilt abeer der gesamten Region des Mittelmeeres, in der sich das historische Netzwerk von Handelsrouten wie die Seidenstraße getroffen haben und nicht nur Waren, sondern auch Kapital in Form von Wissen transportiert und ausgetauscht wurden.

In der nun im MUMOK bis 17. Mai 2028 von Pagès Rabal mit dem Kurator Franz Thalmair gestalteten Ausstellung widmet sie sich ihrer näheren Heimat. Fragen werden gestellt wie diejenige nach dem Nutznießer des einst für neutral erklärten Territoriums.

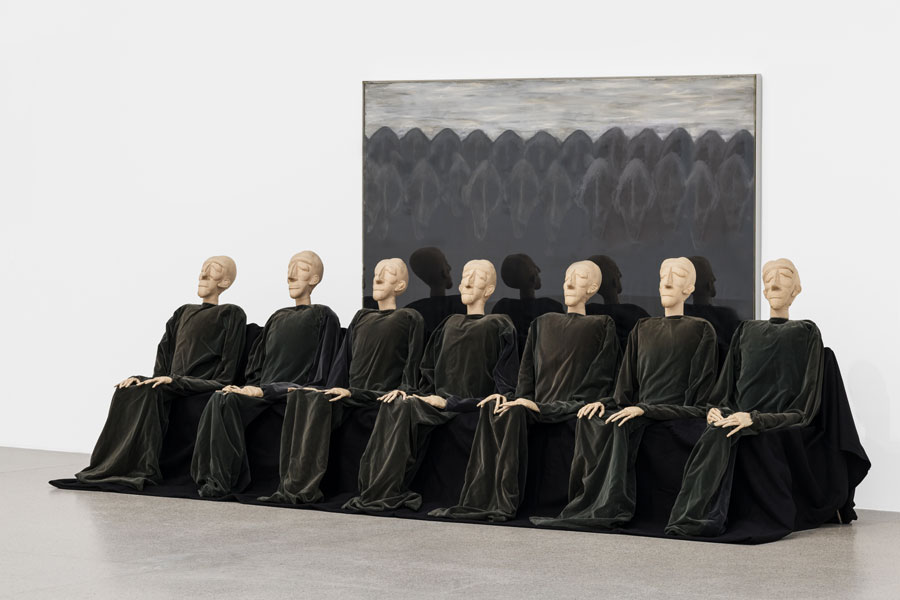

Tobias Pils Shh, Ausstellungsansicht TOBIAS PILS SHH Leise! Vor seinen enthaltsamen Farben

Es ist eine Bildsprache, die Fragen stellt; nicht so sehr nach dem Inhalt, der sich aus der Abstrakten Richtung Gegenständlichkeit entwickelt hat, sondern viel mehr nach dem Ausdruck von Kommunikation mit dem Körper, von Emotionen und Atmosphäre. „Tobias Pils Shh“ ist die letzte Ausstellung, die von Direktorin Karola Kraus nach 15jähriger erfolgreicher Tätigkeit im MUMOK ausgerichtet wurde. Sie schließt damit an die hausinterne Tradition von „Mid-Career-Surveys“ österreichischer Kunstschaffender, die sich auch international einen Namen gemacht haben, an.

Tobias Pils (*1971 in Linz) bespielt zwei Ebenen des MUMOK, dazu aber auch das Atrium, wo auf dem weißen Kubus von Heinz Zobernig im Lichtschacht zwischen den beiden Hälften des Hauses Projektionen aus Elementen seiner Malerei zu sehen sind. Pils bietet damit einen Blick hinter den von ihm gedachten Sternenhimmel und das Firmament. Er selbst sagt dazu: „Mit der ,Wolke´ überlagere ich die strenge geometrische Form, um sie aufzulösen. Von Beginn an geht es also um das Verhältnis von Fläche und Raum – und um ein zentrales Thema meiner Arbeit: die Ambivalenz.“ Zur Malerei gebracht wurde Tobias Pils von seinem Vater, der seine beiden Söhne zum Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien bei Josef Mikl mitgenommen hat.

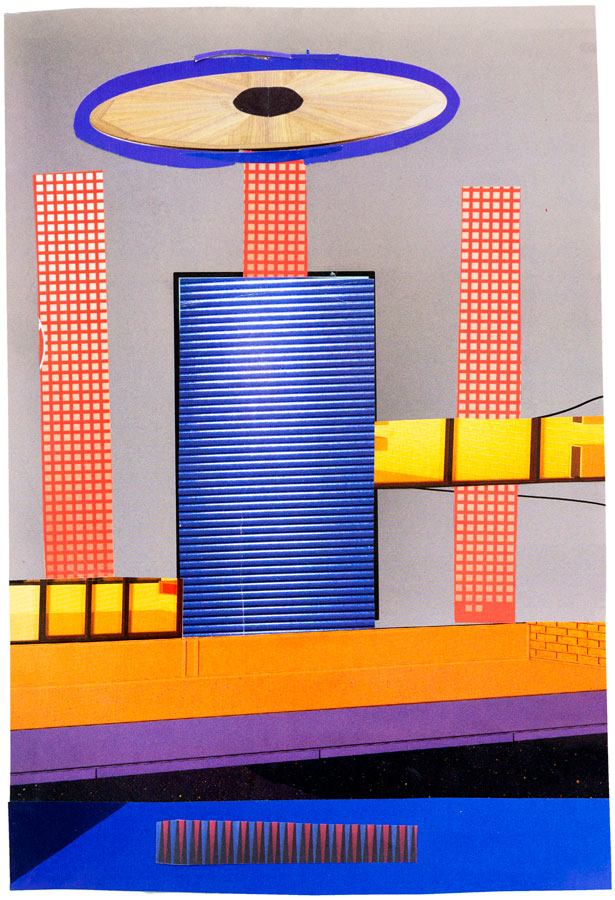

Barbara Kapusta, Ausstellungsansicht © Klaus Pichler/mumok DIE WELT VON MORGEN WIRD eine weitere Gegenwart gewesen sein

Was meint dieser Titel, der mit literarischem Gepränge philosophische Tiefe vorzugeben scheint? Das mumok gibt darauf eine in der Zeit verwobene Antwort. Ein Mann und vier Frauen vertreten die zeitgenössische Kunstszene in der angesprochenen Welt von morgen, um ihre Ideen mit Arbeiten in der Vergangenheit der 1920er-Jahre in einen Dialog zu setzen. Damit ist nach dem Motto „Five in One“ eine Ausstellung entstanden, die von Kurator Franz Thalmair aus fünf Installationen gestaltet wurde. Das beteiligte künstlerische Quintett hat dabei erstaunlichen Mut bewiesen und seine Werke mit Schöpfungen bedeutender Vertreter der mittlerweile klassischen Moderne einem offenen Vergleich ausgesetzt. Genutzt wurden dabei die Möglichkeiten eines Hauses, das dank seiner Sammlungstätigkeit aus beiden Zeiträumen über eine beeindruckende Auswahl verfügt.

Es beginnt bereits an der Außenseite des schwarzen Quaders, an der Nikita Kadan in einer ausgreifenden Plastik sein Programm vorgibt. Der ukrainische Künstler thematisiert darin den Krieg, der sein Land nunmehr seit Jahren mit unfassbarer Zerstörung überzieht. Wie diese Arbeit ist auch bei den von ihm im Inneren gezeigten Werken die Positionierung in der Öffentlichkeit ein wesentlicher Faktor. Es sind Denkmäler, deren heutige Daseinsberechtigung hinterfragt wird. Ergänzt hat sie Kadan mit Arbeiten von Alexander Archipenko, Kasimir Malewitsch oder Franz Pomassl. Die Österreicherin Barbara Kapusta hat sich hingegen auf „fragile Körper“ verlegt.

Ausstellungsansicht: Nie endgültig! Das Museum im Wandel, Foto: Klaus Pichler © mumok NIE ENDGÜLTIG! Das Museum im Wandel – 1979 bis 1989

Es war die Ära Kreisky, in der das Kulturleben Österreichs allmählich aus dem eigenen Schatten getreten ist. Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg wurde in diesen Tagen zur Patronin der modernen Kunst, in einer Gesellschaft, die den Schock der 1960er-Jahre auch ein Dezennium später noch nicht überwunden hatte. Werke und Künstler der Gegenwart wurden von der Presse mit Argwohn betrachtet, mit einer ablehnenden Kritik, die sich auf große Teile der Bevölkerung übertrug und dazu gezeigte Ausstellungen im – salopp – 20er Haus genannten Museum zu einem Minderheitenprogramm degradierte. Mit dem 26. April 1979 erfolgte ein entscheidender Schritt nach vorne. Die bestehenden Sammlungen wurden um umfangreiche und kunsthistorisch maßgebliche Dauerleihgaben des Aachener Ehepaares Peter und Irene Ludwig erweitert. Dadurch entstandener Platzmangel hatte das Museum moderner Kunst im Palais Liechtenstein zu Folge, wo nun hierzulande noch nie gesehene Werke der Pop Art und des Fotorealismus für neugierigen Zulauf sorgten. Dazu wurde die Sammlung von Wolfgang Hahn angekauft, mit deren Fokus auf den Nouveau Réalisme trotz mancher Proteste die große Welt der Gegenwartskunst in Wien Einzug hielt.

Mit diesen Vorgängen untrennbar verbunden ist ein Name. Der deutsche Kunsthistoriker Dieter Ronte wurde 1979 Direktor des Museums moderner Kunst. Dank seiner Mitarbeit am Museum Ludwig in Köln und damit bester Kontakte konnte 1981 die Österreichische Stiftung Ludwig durch Ministerin Firnberg und dem Sammlerehepaar gegründet werden. In seiner Amtszeit wurden dem Pluralismus dieses Jahrzehnts im Museum Tür und Tor geöffnet und draußen der langsam versiegende Widerstand in reges Interesse an den jeweiligen Ausstellungen verwandelt. Dazu wurden emigrierte Künstlerpersönlichkeiten wie Oskar Kokoschka, Richard Neutra, Erika Giovanna Klien oder Friedrich Kiesler zurückgeholt. Heimische Größen wie Arnulf Rainer, Christian Ludwig Attersee, Maria Lassnig oder Hermann Nitsch entfachten rege bis wilde Diskussionen. Immer stand dahinter jedoch die verbindliche Persönlichkeit von Dieter Ronte, dessen persönliche Überzeugung auch bei Hitzköpfen eine kühlende Nachdenklichkeit auslöste.

Der Titel zur Ausstellung, die Dieter Ronte nun im momok bis 12. April 2026 gewidmet ist, stammt erstaunlicherweise von Ministerin Hertha Firnberg, die dem Museum die Devise „Nie endgültig!“ verpasst und damit ein Programm gegeben hat, das, um aktuell zu bleiben, ständigem Wandel unterliegen muss. Gemeinsam mit Kuratorin Marie-Therese Hochwartner wurde mit sorgsam ausgewählten Werken ein Überblick über das Wiener Kunstgeschehen der 1980er-Jahre gestaltet, der die Besucherscharen zwischen Nostalgie Bewunderung und einem Rest von Irritation pendeln lässt.

Statistik |