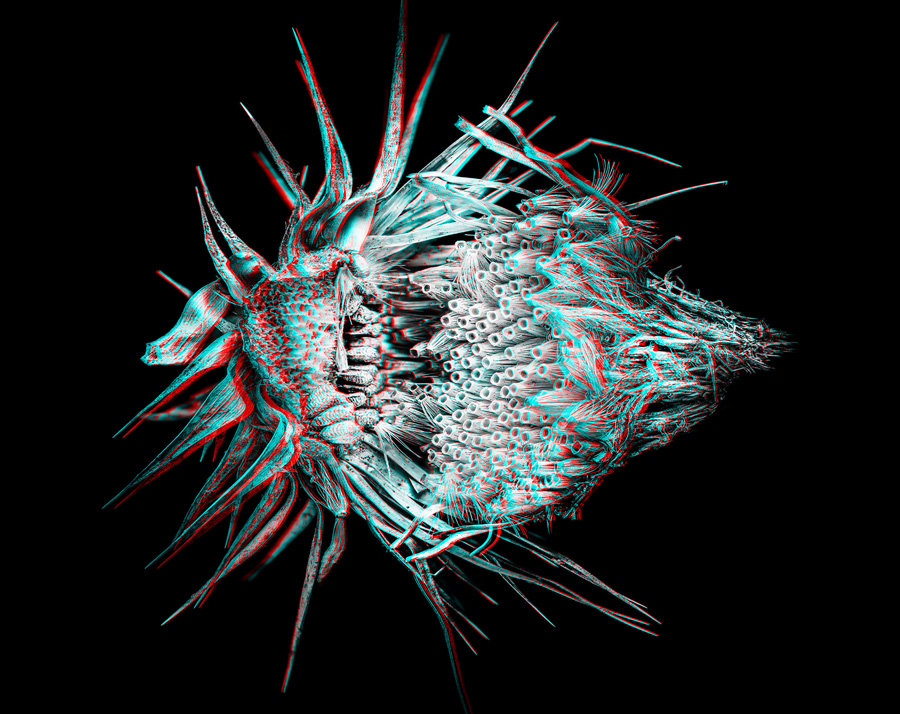

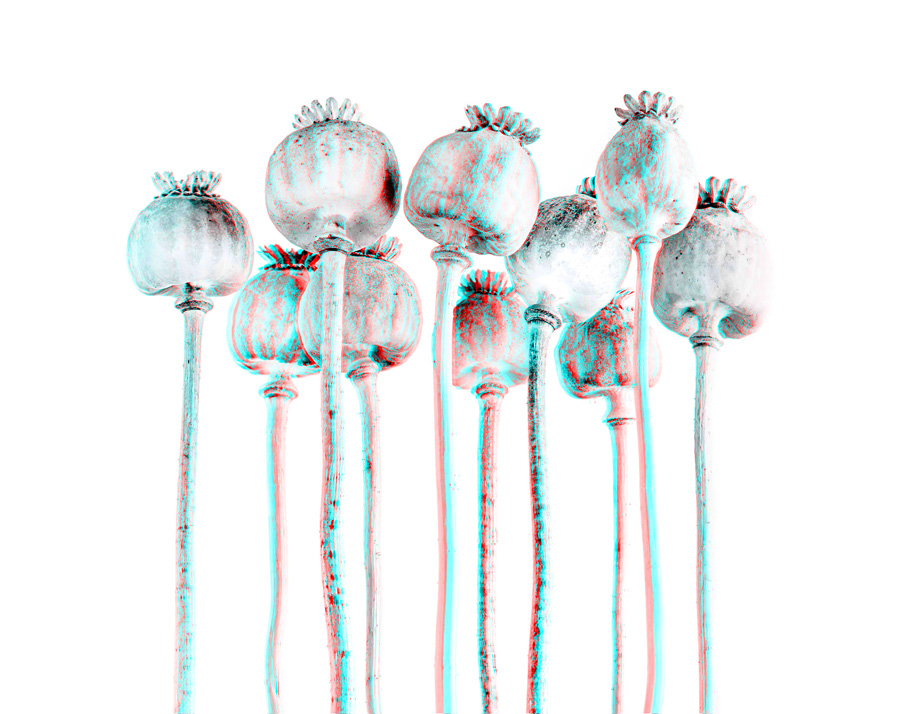

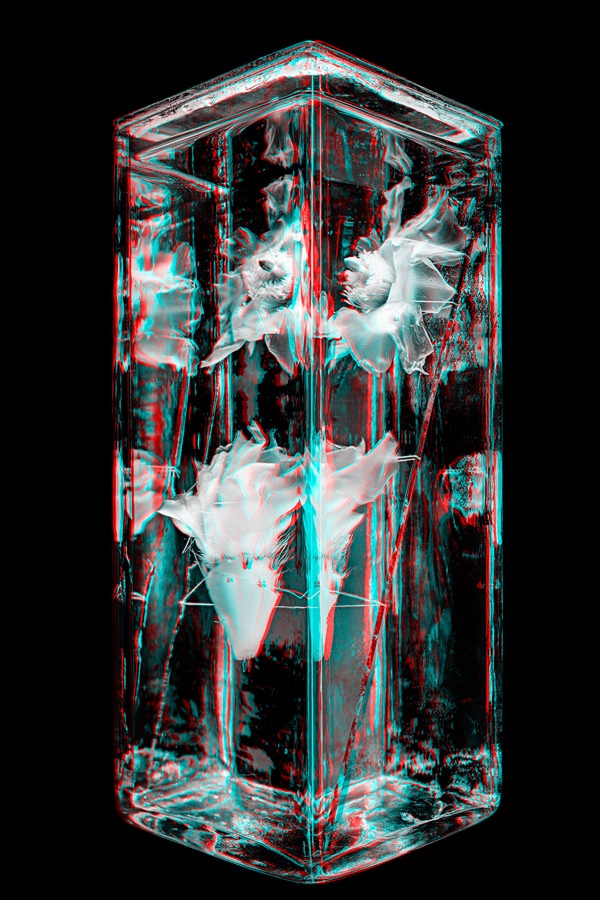

Kultur und Weindas beschauliche MagazinAusstellungsansicht TWO VIEWS © NHM Wien, W. Bauer TWO VIEWS ON PLANTS Mit 3D tief in das Wesen der Pflanzen

Mit der 3D-Brille vor den Augen braucht man nur die richtige Entfernung zur Fotografie vor sich einzunehmen und schon tritt aus dem sonderbar verschwommenen Bild die scharfe Skulptur eines Astes mit Kirschblüten heraus. An sich wurde diese Technik schon im 19. Jahrhundert angewendet, in der Stereofotografie, die nun aber ausgeführt mit neuester Technik das faszinierende Wesen der Pflanzen in den Mittelpunkt stellt. Es sind 3D-Fotoarbeiten von Sebastian Cramer, einem international renommierten Filmemacher, Kameramann und Fotografen. Er kann auf einen technischen Oscar für die Erfindung des Skater-Mini Dollys (Kamerawagen) und einen Grammy Award für 3D-Blue-ray The Catalogue für Kraftwerk, den Pionieren der elektronischen Musik, verweisen. Cramer war im Herbst 2016 von einer im Wind wehenden Waldrebe angetan und begann mit intensiver Beobachtung von Pflanzen. Entstanden ist das Buch „TWO VIEWS ON PLANTS“ und exklusiv für das NHM Wien die nun bis 1. März 2026 zu bewundernde Präsentation, in der sich Gewächse und Blüten tiefen Blicken öffnen.

Dass einige der Fotografien auch eine großteils unbekannte Aufbewahrungsmethode als „Alcoplants“ zeigen, bot Dr. Tanja Schuster, Kuratorin der Ausstellung und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Botanischen Abteilung, Gelegenheit, das Herbarium des Museums und seine Bedeutung vorzustellen. Mit 5,5 Millionen Belegen handelt es sich um eine der größten botanischen Sammlungen weltweit. Die teils getrockneten und teils eben in Alkohol konservierten Pflanzen sind für die Forschung von eminenter Bedeutung. Jedes der Präparate hat eine „Geburtsurkunde“, also ein Etikett, auf dem die erforderlichen Informationen festgehalten sind. Kennengelernt haben sich Tanja Schuster und Sebastian Cramer am Botanischen Institut in München.

Verfrachtet, Ausstellungsansicht © NHM Wien, W. Bauer-Thell FREIGHTED – VERFRACHTET Das Nashorn in der Transportkiste

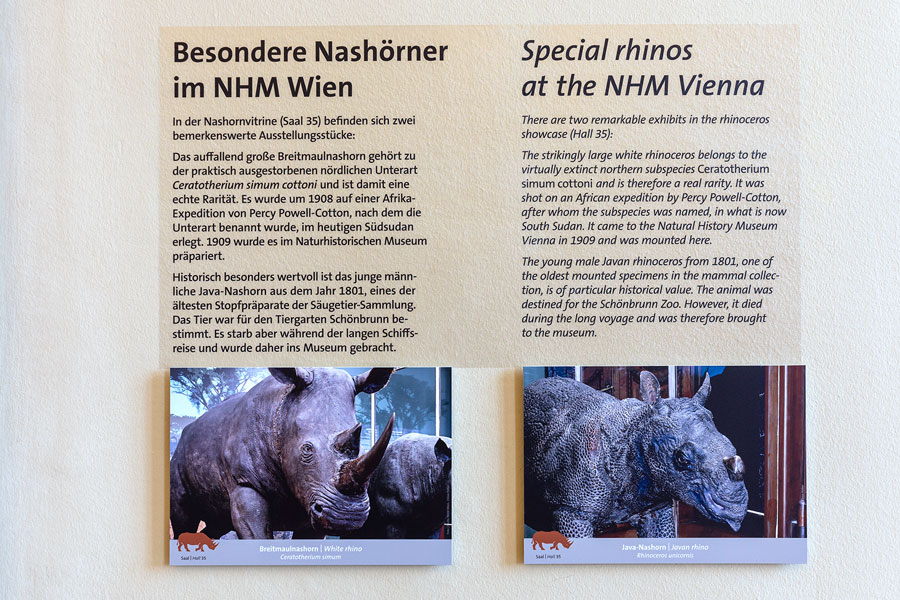

Ass. Prof. Fritha Langerman ist Südafrikanerin. In ihren Funktionen als Director of the Centre for Curating the Archive (CCA), einem Forschungsinstitut der Universität von Cape Town, und Künstlerin an der Michaelis School of Fine Arts beschäftigt sie sich mit der Krise des Aussterbens von Tierarten. Unter dem Titel „Freighted – 500 years of rhinoceros collection and display“ hat sie eine Wanderausstellung durch Südafrika und Europa auf den Weg gebracht, die bis 5. Jänner 2026 auch das österreichische Publikum auf eines der am meisten gefährdeten Tiere aufmerksam machen soll. Die sogenannte Waffe des Nashorns führt als angebliches Potenzmittel nach wie vor zu einer extremen Bejagung der letzten Exemplare seiner Art. Beispielsweise vom Breitmaulnashorn gibt es nur mehr zwei weibliche Exemplare, an denen nun mittels künstlicher Fertilisation mit tiefgefrorenen Samen versucht wird, Nachkommen für seinen Bestand zu schaffen. Sogar in Museen müssen die aus Keratin bestehenden „Hörner“ gegen Diebstahl gesichert werden. Oft vergeblich, zu hoch sind die Summen, die dafür weltweit angeboten werden.

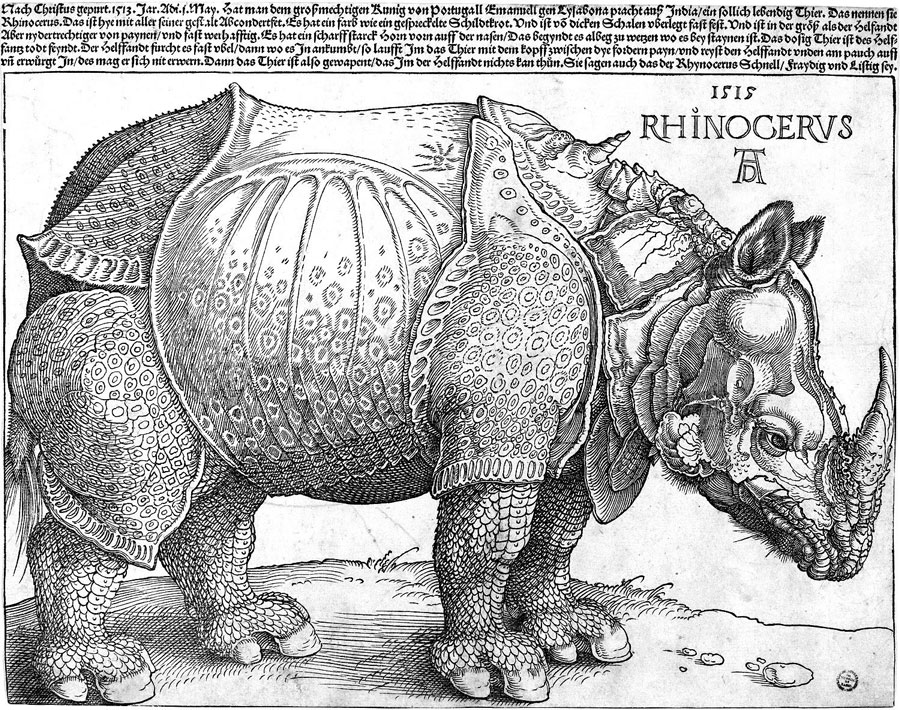

Eine zweigeteilte Transportkiste enthält verschiedenstes Anschauungsmaterial aus etlichen Museen, Zoos und Archiven, das in seiner Dichte einigermaßen Geduld der Betrachtenden erfordert. Ins Auge fallend ist jedoch der Holzschnitt von Albrecht Dürer. Er hat, ohne es je gesehen zu haben, das „Rhinozeros“ unglaublich realistisch dargestellt. Er hat es, wie er selbst dazu schreibt, „Abconderfet“, also in Abwesenheit eines Originals gezeichnet. Es hatte sogar einen Namen. Ganda war als repräsentatives Geschenk des portugiesischen Königs Manuel I. an Papst Leo X. aus seiner Heimat nach Europa verfrachtet worden. Wie der berühmte Elefant, der von Lissabon bis Wien zu Fuß unterwegs war, haben sicherlich Massen von Menschen das seltsame Tier mit dem Horn auf der Nase bestaunt und einer der Gaffer hat exakte Skizzen angefertigt, die schließlich Dürer zur Verfügung gestanden sind.

DIE REITERFIGUR VON BABUNJA Honeurs für einen albanischen Kavalier

Die Auffindung war durchaus kurios. Während Bauern nach der Ernte ihre Felder umpflügten, waren Archäologen zur Stelle, um eventuelle Funde im Bereich der einstigen Siedlung Babunja, auf Albanisch Babunjës, bergen zu können. Schon nach wenigen Minuten förderte ein Pflug auf einer Erdscholle die Statuette unversehrt ans Tageslicht. Die Ortschaft befand sich ursprünglich im Hinterland von Apollonia, einer antiken Stadt nahe der Adriaküste. Besiedelt war die Gegend im heutigen Albanien damals von Illyrern, die offensichtlich gute Handelsbeziehungen mit den Griechen verbanden. Denn im Zuge der weiteren Bearbeitung des Fundes stellte sich heraus, dass er in der spätarchaischen Zeit um 510-490 v. Chr. hergestellt worden war. Zutage gekommen war ein Meisterwerk in Bronze und ein Unikat, da es in der sogenannten verlorenen Form gegossen wurde.

Die künstlerische Feinheit der Gestaltung zeigte sich allerdings erst nach Restaurierung und Konservierung im J. Paul Getty Museum in Los Angeles. In äußerst dynamischer Bewegung, als wolle er eine Lanze werfen, sitzt ein bewaffneter Reiter auf dem ungesattelten Pferd. Die Details sind bereits in ihren natürlichen Proportionen angelegt, anders als die zur gleichen Zeit nördlich der Alpen entstandenen eher nur stilisierten Reiterfiguren. Für albanische Wissenschaftler ist es der Beweis, um wie viel fortschrittlicher damals das mediterrane Kunsthandwerk war. Es könnte sich um eine Weihegabe von Angehörigen der illyrischen Elite handeln. Heute ist die 2018 entdeckte Statue unschätzbares Erbe der albanischen Kultur. Umso bedeutender ist die Tatsache, dass der „Reiter von Babunja“ nach Wien verliehen wurde und bis Juli 2025 im Goldkabinett des NHM zu bewundern ist. Fate Velaj, Botschafter der Republik Albanien in Österreich, verweist auf die große Tradition wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Museum in Wien und dem archäologischen Institut der Akademie der Wissenschaften in Tirana und betont die damit verbundene Mission als Friedensbotschafter und der Stärkung freundschaftlicher Brücken zwischen den Völkern. Herpetologische Schausäle, Saalansicht 28 © NHM Wien, Wilhelm Bauer „LURCH RAUS – SCHUPPEN AB“ Herpetologie anschaulich übersetzt

Auf den ersten Blick scheint sich kaum etwas verändert zu haben. In den wunderschönen historischen Vitrinen sind wie ehedem Frösche, Kröten und Schlangen, aber auch imposante Krokodile zu bewundern. Diese Präparate sind allesamt Vertreter der herpetologischen Sammlung des Naturhistorischen Museums, die immerhin 200.000 Exemplare von Amphibien und Reptilien umfasst. Über den Schaukästen spannt sich die ursprüngliche prächtig bemalte Decke mit Gorgonenhaupt und putzigen Putti, die mit Nattern spielen. Dennoch liegen eineinhalb Jahre Generalsanierung vor der nunmehrigen Wiedereröffnung der beiden Herpatologischen Schausäle (27 und 28 im 2. Stock), um den Besuch mit neuen Erlebnissen, vor allem mit größerem Verständnis für dieses durchaus spannende Teilgebiet der Zoologie aufzuladen. Restaurierungsarbeiten Saal 28 - vorher, nachher, Detail von einem Putti der Lünette 4, Saal 28 © Anna Boomgaarden Beeindruckend ist der Bericht von DI Christian Fischer, dem Leiter Gebäude & Sicherheit. Unter den dafür aufgerissenen Böden wurden viele Kilometer neue Kabel verlegt, um punktgenau an den richtigen Stellen einen Stromanschluss zu haben. Hoch darüber waren Restauratorinnen am Werk, die den Bilderschmuck aus dem 19. Jahrhundert wie frisch gemalt erscheinen lassen. Nach Abschluss der Baustelle oblag es Dr. Silke Schweiger, Leiterin der Herpetologischen Sammlung des Museums, die teils 200 Jahre alten Präparate im neuen strahlenden Licht zu präsentieren. Unter dem Motto „Lurch raus – Schuppen ab“ wird erklärt, was denn nun der Unterschied zwischen Amphibien und Reptilien ist. Ausgewählt wurden dazu rund 1.000 zum Teil seltene Arten wie das Juwelen-Chamäleon (Furcifer capani), das vor weit über 100 Jahren von Ida Pfeifer, einer mutigen Madame im Reifrock (so Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland), in Madagaskar entdeckt wurde.

Statistik |