Kultur und Weindas beschauliche MagazinJohann Strauss - Die Ausstellung, Ausstellungsansicht © KHM-Museumsverband, Theatermuseum, Foto: Jonas Thiller JOHANN STRAUSS – DIE AUSSTELLUNG Eine Jackentasche voller Walzermotive

Autographe, Theaterzettel und andere Musikalien des Walzerkönigs sind längst Teil des „Gedächtnisses der Menschheit“ und werden sorgsam im Register der UNESCO aufgelistet. Gewacht wird darüber in der Wienbibliothek des Rathauses. Für das Theater Museum wurden nun ausgewählte Objekte freigegeben. Anlass ist die von Karin Neuwirth und Thomas Aigner kuratierte Ausstellung, die unser aller Strauss-Schani anlässlich seines 200. Geburtstages ausgerichtet wurde. Neben der Mehrzahl an Exponaten aus dem Fundus des Museums und einer Reihe von Archiven wird bisher Unbekanntes über den Jubilar bis 23. Juni 2025 allgemeinem Staunen vor Augen geführt. Vielleicht gelingt es dabei der einen oder dem anderen eine Ahnung von diesem Geheimnis zu erhaschen, das hinter dem Phänomen Johann Strauss Sohn und der ungebrochenen Faszination seiner Musik steht.

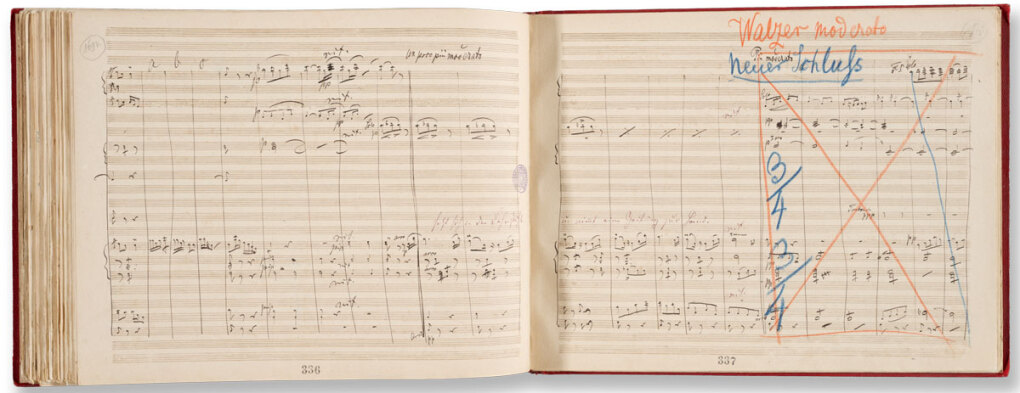

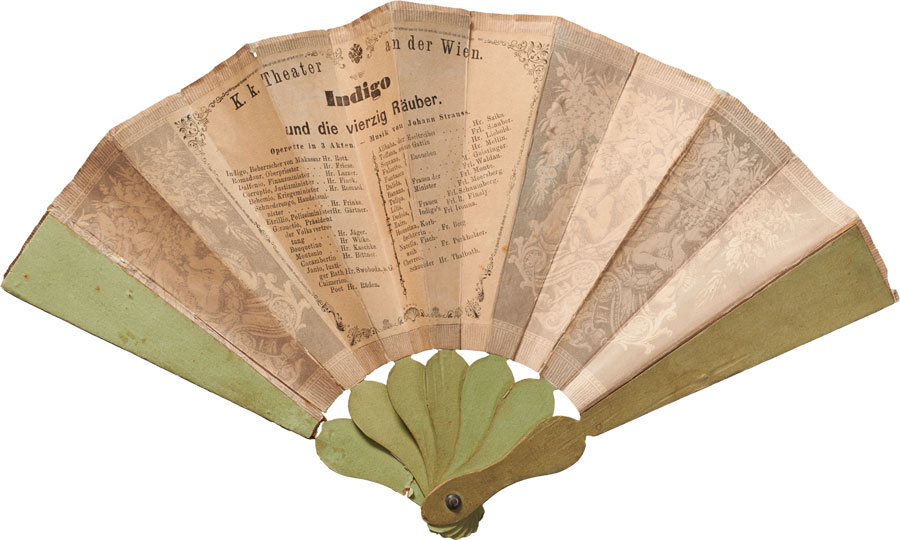

Für Leute, die zu den fünfzeiligen Linien auf Notenblättern eine innigere Beziehung als nur passiv Musik hörende Genießer haben, ist mit Garantie die Originalpartitur der Operette „Die Fledermaus“ ein spezieller Anziehungspunkt. Auf den beiden aufgeschlagenen Seiten schaut man dem Komponisten über die Schulter. Ein für ihn unbefriedigender Schluss wurde energisch durchgestrichen. Der geglückte Rest ist allerdings nicht zu sehen, nur die klare, gut leserliche Handschrift, mit der die Noten auf das Papier scheinbar geflogen sind. Ehrfürchtig steht man vor der Taschenuhr mit Kette, die Eisenstein bei der Uraufführung 1874 an seine maskierte Gattin Rosalinde mit fröhlichem Tik Tak verspielt hat. Inhalt ist die Rache des Dr. Falke, der als Fledermaus nicht gerade bella figura gemacht und sich dabei blamiert hat. Zwei Entwürfe zu diesem verhängnisvollen Kostüm fanden sich im Museum und zeigen deutlich den jeweiligen Geschmack dieses bisher zu allen Zeiten eifrig aufgeführten Meisterwerks. Die drei Lieblingsstellungen des Kapellmeisters Strauß Karikatur aus der Zeitschrift Kikeriki, 25.2.1864 © Österreichische Nationalbibliothek, Wien Ein Faszinosum, das Johann Strauss die Massen mitreißen ließ, war seine Art zu dirigieren. Eine Karikatur aus der satirischen Zeitschrift „Kikeriki“ zeigt dessen drei Lieblingsstellungen und lag damit gar nicht so falsch. Er war, wie eine russische Musikzeitschrift es formulierte, „ein Tiger des Walzers“, der seine Posen von Jugend an penibel vor dem Spiegel einstudierte, so lange, bis er ein „Vorgeiger par excellence“ war. Sein Ideenreichtum für neue Melodien war schier unerschöpflich.

Statistik |