Kultur und Weindas beschauliche MagazinWissen für alle, Isotype Ausstellungsansicht © Klaus Pichler, Wien Museum WISSEN FÜR ALLE – ISOTYPE Die Bildsprache aus Wien für die Welt

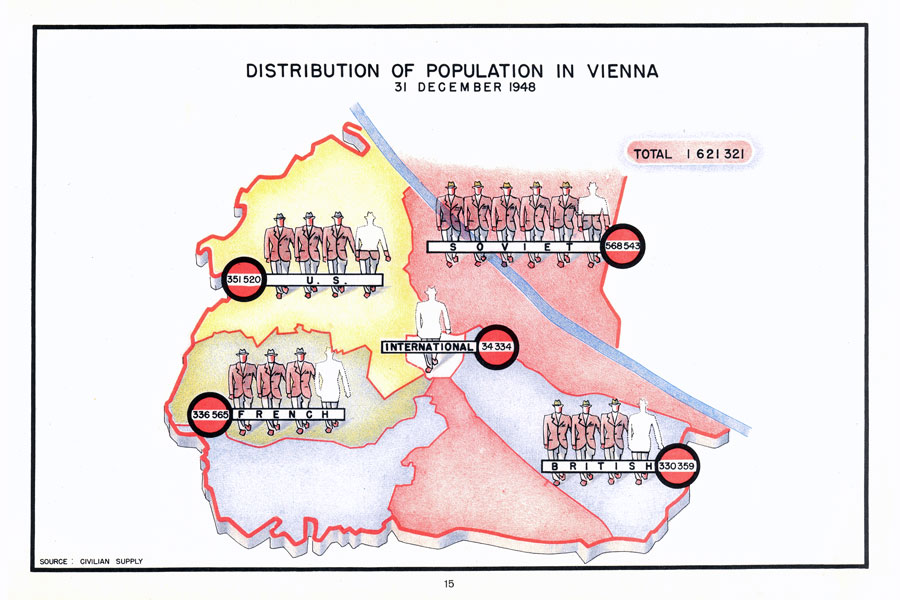

Viele Nutzer der Social Media ziehen Emojis den Buchstaben vor. Sie drücken mit einem Klick auf ein Smiley mehr aus als sie mit ihren längst des Schreibens ungewohnten Fingern in mühsam getippten Sätzen sagen könnten. Unbekannt dürfte all denen aber sein, dass sie User von Piktogrammen sind, von Symbolen, ohne die heutzutage niemand mehr die Kofferabholung auf einem chinesischen Flughafen oder den Restroom als verwirrender Ausdruck für die Toilette eines Hotels in Manhattan fände. Gedacht waren diese Zeichen jedoch ursprünglich für das hehre Ziel der Wissensvermittlung. ISOTYPE, ein Kryptogramm für International System of Topographic Picture Education, ist die offizielle Bezeichnung der Bildsprache, die in den 1930er-Jahren als „Wiener Methode der Bildstatistik“ ihren Siegeszug in die Welt angetreten hat. Geboren wurde sie im Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, einer Institution des Roten Wien. Dessen Leiter war der Philosoph und Ökonom Otto Neurath (1882-1945), der neben der Grafikerin und späteren Ehefrau Marie Reidemeister und dem Künstler Gerd Arntz als Erfinder dieser leicht fasslichen Methode zur Vermittlung komplizierter Sachverhalte gilt.

Das Motto von Neurath war „Wörter trennen, Bilder verbinden“. Mit Tafeln voll mit bunten Symbolen, den sprechenden Zeichen, wurden der Bevölkerung im Rahmen von Wanderausstellungen wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Zusammenhänge anschaulich nahegebracht.

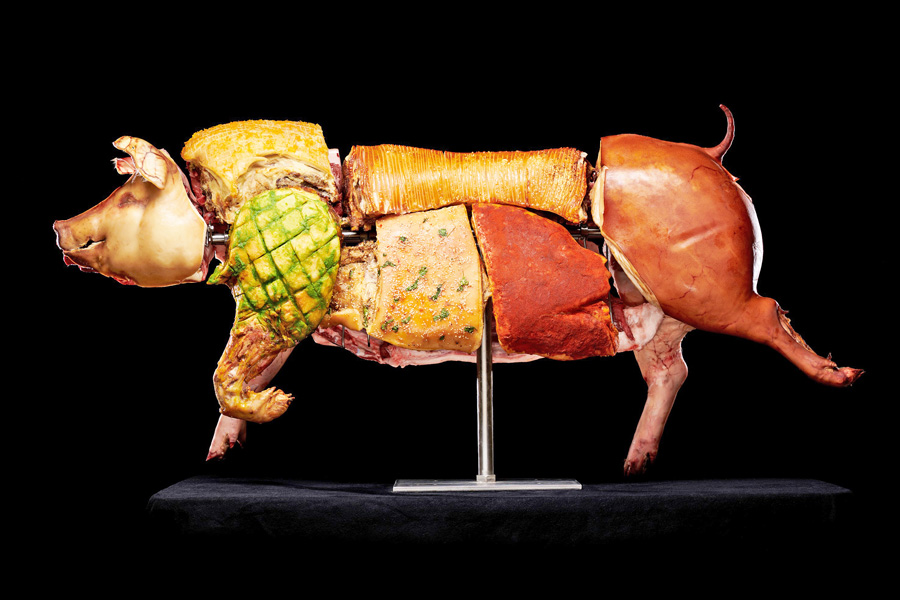

Fleisch, Ausstellungsansicht © Klaus Pichler, Wien Museum FLEISCH Mehr als ein tierisches Lebensmittel

Die Ausstellung „Fleisch“ (bis 22. Februar 2026) setzt mit einem gewaltigen Zeitsprung ein. Ein Graffito des Wiener Street-Art-Künstlers Raffael Strasser zeigt die Höhlenzeichnung eines Rindes, kommentiert mit den Worten: „Rinder töten gehört in die Steinzeit!“ Über Jahrtausende waren unsere Urahnen auf Tierhaltung angewiesen, sonst wären sie schlicht verhungert und es gäbe uns gar nicht mehr. Die Gegenwart erlaubt uns jedoch alternative Ernährungsformen, zum Beispiel Vegetarismus oder eine andere der vielen Variationen fleischloser Kost, also scheint diese Forderung nicht völlig unangebracht. Uns steht mittlerweile eine eigene Wissenschaft zur Verfügung, die jedweder Mangelerscheinung beim Verzicht auf derlei Proteine vorbeugt. Die Lust auf Fleisch, auf den sinnlichen Genuss eines blutigen Steaks oder eines knusprigen Schweinsbratens ist allerdings ungebrochen. Damit ist auch das Ausstellungsthema für alle relevant, für die Fleischtiger geradeso wie für die ausgewiesenen Gemüse-Gourmets.

Sarah Pichler und Jakob Lehne haben sich als Kuratorenteam weder auf die eine noch auf die andere Seite geschlagen. Sie setzen vielmehr auf Information, die mit einer Fülle an Objekten auf kurzweilige Weise vermittelt wird. Es beginnt damit, dass die Bewohner einer Millionstadt wie Wien ernährt werden müssen. Früher waren viele Menschen aus armen Schichten Zwangsvegetarier. Erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert kam Fleisch nach und nach auch auf den Speisezettel der Arbeiterfamilien. Gleichzeitig verschwanden die Tiere und ihre Verarbeitung, vor allem aber auch ihre Herkunft aus dem Blickfeld.

Diesem durchaus rezenten Mangel versucht die Ausstellung in sieben Stationen abzuhelfen. „Im Stall und auf der Weide“ zeigt auf Fotos durchaus glückliche Schweine und Rinder. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus. Statt dem Gras auf der Weide wurde und wird Fischmehl an die reinen Pflanzenfresser verfüttert und die Tiere werden auf Vollspaltenböden gehalten. Für die meisten der Kühe, Schweine und Hühner kommt irgendwann der Moment, der im Kapitel „Auf dem Weg und im Schlachthof“ gezeigt wird. Nichts für schwache Nerven, was da auf historischen Aufnahmen zu sehen ist. So wären wir heute sehr erstaunt, wenn eine Rinderherde durch die Gasse getrieben würde. „Im Kühlhaus und im Wurstmischer“ wird es kalt, denn die Entwicklung von Kühl- und Gefriermethoden erlaubte den Import von Fleisch aus Übersee.

Ausstellungsansicht Uhrenmuseum DIE UHR IM AMETHYSTKREUZ ist in die Sammlung zurückgekehrt

Der Bestand des Uhrenmuseums am Schulhof 2 geht auf zwei private Sammlungen zurück. Zum einen sind es die Objekte von Rudolf Kaftan, der auch der erste Leiter dieses Museums war. Die beachtliche Anzahl von Taschenuhren befand sich im Besitz der Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach. Teile davon waren in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verloren gegangen. Mit in Verstoß geraten war auch das Highlight dieser Sammlung. Sechs Zentimeter misst dieser Anhänger in Form eines Kreuzes, der in seinem Inneren eine Uhr verbirgt. Das Gehäuse besteht aus feuervergoldetem Messing und ist von einem zu einem Kreuz geschnittenen Amethyst geprägt. Dahinter taucht das Ziffernblatt auf und in einer dritten Schicht wieder ein Kreuz. Die Rückseite ist passend zum Rahmen mit Arabesken aus Silber verziert.

Das praktische und doch sakral wirkende Kleinod stünde jedem Prälaten als Zeichen seiner Würde an. Doch die Signatur des Meisters, die den Wiener Uhrmacher Christoph Schöner (1660-1709) als Hersteller ausweist, lässt einen anderen Zweck vermuten. Der Handwerker heiratete, wie es damals Brauch war, die Witwe eines Kleinuhrmachmeisters und konnte ab 1681 selbständig eine erfolgreiche Werkstätte betreiben. Die Materialien Silber als Symbol der Reinheit und Amethyst als Zeichen für Hoffnung und Verheißung sind ein Hinweis darauf, dass Schöner diese Uhr seiner Frau Anna Barbara als Hochzeitsgeschenk gefertigt hat. Schon Ebner-Eschenbach hat 1870 angeblich ein Vermögen dafür bezahlt. Nach ihrem Tod 1916 wurde das teure Stück mit der Inventarnummer U 322 in die Sammlung des Uhrenmuseums aufgenommen, nach 1945 blieb dort nur der Vermerk, dass es verschwunden sei. Die Uhr im Amethystkreuz Der britische Uhrensammler Simon Bull war bei seinen Recherchen dahinter gekommen, dass die Spur der rechtmäßig von ihm erworbenen Uhr nach Wien führte. Den ausgewiesenen Experten für wertvolle Uhrmacherkunst irritierte dort offenbar die Lücke in der Sammlung des Uhrenmuseums. Er nahm mit dem dafür zuständigen Wien Museum Kontakt auf. Tabea Rude, Sammlungsverantwortliche für die Uhren, bestätigte ihm, dass es sich um die kostbare Uhr aus der Sammlung Ebner-Eschenbach handelte. Was nun geschah, darf ohne Übertreibung als Sensation bezeichnet werden. Der leidenschaftliche Sammler Simon Bull beschloss, diese Preziose dem Museum zu schenken. Am 18. Juni 2025 wurde die Uhr einer hoch erfreuten Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler übergeben. Neben herzlichen Dankesworten betonte sie: „Solche mäzenatische Freigiebigkeit ist beispielgebend und ein wertvoller Beitrag im Sinne kultureller Teilhabe. Jetzt kann die wunderbare Uhr von allen gesehen und bestaunt werden.“ Karlsplatz im Winter, von der Terrasse des neuen Wien Museums aus gesehen WINTER IN WIEN Die Stadt als Schneekugel ohne Schnee

Schnee ist in Wien zum seltenen Vergnügen geworden. Geblieben ist das Salz, das von den Räumungsdiensten nach wie vor reichlich ausgestreut wird; es könnte ja doch einmal frieren, wenngleich die Gefahr in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist. Zumindest das Weiß des Winters ist damit geblieben, nur eben in chemisch anderer Form. Aber sind hohe Haufen zusammen geschobenen Schnees in den Gassen wirklich so ersehnt? Bekanntlich ist es nach ein paar Stunden dreckiger Gatsch, der uns in den Schuhsohlen in die Wohnungen folgt und beim Blick aus dem Fenster bestenfalls Grant und Melancholie erweckt. Sei´s drum, irgendwie sollte Schnee einfach dazugehören, wenn auf den Christkindlmärkten der Punsch dampft, Heiligabend die Kerzerl am Christbaum brennen und am Silvesterabend die Sektkorken knallen.

Dank der Ausstellung des Wien Museums mit dem Titel „Winter in Wien. Vom Verschwinden einer Jahreszeit“ (bis 16. März 2025) wissen wir, dass es in unseren Breiten zuletzt 2012 weiße Weihnachten gegeben hat. Diese ernüchternde Nachricht ist jedoch nur eines der vielen sehenswerten Details, die diese Schau zwischen elegischer Erinnerung und eine bedenklich stimmenden Aussicht auf die Zukunft pendeln lassen. Vier Kapitel unterteilen den musealen Winter: Weiße Pracht – Kalte Stadt – Eisiges Vergnügen – Dunkle Jahreszeit. Anhand dieser Themen schaffen Gemälde, historische Fotos, Plakate oder soziale Dokumentationen ein wie in Eis erstarrtes Bild der kalten Jahreszeit von einst und jetzt. So wird ausführlich über das Heizen berichtet. Aus den mit Restholz aus dem Wienerwald befeuerten Kanonenöferln, an denen die Ärmsten ein Mindestmaß an Wärme gewonnen haben, ist mit Kohle, Erdöl und Erdgas ein komfortables Raumklima geworden, allerdings mit dem bitteren Beigeschmack, dass durch den damit veranlassten Ausstoß von Kohlendioxyd die Erwärmung der Atmosphäre auf der Temperaturskala flott nach oben getrieben wird. Was behindert den Ausstieg aus fossilen Energieträgern? Hat irgendwer eine Antwort auf diese Frage?

Ein Museumsbesuch darf auch Vergnügen machen, wofür der nostalgische Rückblick sorgt. Schifahren war einst ein städtisches Pläsier, das am Dreikönigstag 1986 sogar die Elite dieses Sports zu einem Weltcuprennen auf der Hohe-Wand-Wiese versammelt hat. Seit 2022 steht dort der Schlepplift still. Geblieben ist uns Sportlichen das Eis, zumindest künstlich um das Rathaus herum erzeugt, denn für die Eismeister, die natürliche Wasserflächen für die Schlittschuhe freigegeben haben, ist schon längst kein Bedarf mehr vorhanden. Unvermeidlich ist auch die Dunkelheit, durch die Zeitumstellung noch um eine Stunde nach vorn in den Tag hinein verlängert. Man begegnet ihr mit einem gewaltigen Lichterglanz indoor und outdoor gleichermaßen, ohne zu bedenken, dass Heizschwammerl, festliche Weihnachtsbeleuchtung und üppig illuminierte Ballsäle zu den schlimmsten Energiefressern gehören. Womit man wieder am Anfang steht, beim Verschwinden des Winters, dem wie uns Menschen ein Recht zusteht, der Klimaschutz, dieses leidige Thema, das uns allen schön langsam nicht egal sein sollte. Maria Benke, Walfisch vom Gasthaus zum Walfisch im Prater, 1951, Wien Museum, Foto: Birgit und Peter Kainz, Wien Museum WIEN. MEINE GESCHICHTE in der Dauerausstellung durchwandern

Bevor man sich in die breit angelegten 3.300 m2 Ausstellungsfläche auf drei Etagen mit 1.700 Objekten begibt, sollte man bequem mit dem Aufzug in die Etage drei fahren. Ein Espresso im Café „trude und töchter“, am besten draußen auf der Terrasse, schafft Selbstbewusstsein. Auf Augenhöhe begegnen dem Besucher die Dachgeschosse von Musikverein, Künstlerhaus und gegenüber die Karlskirche mit Blick von oben auf deren mächtigen Portikus. Die dicht mit Bäumen bewachsene Grünfläche des Karlsplatzes dazwischen bietet optische Erholung und schafft die nötige Konzentration für das Unternehmen einer Stadtwanderung in der Vertikale von Raum und Zeit.

Das Architektenteam Ferdinand Certov, Klaudia Ruck und Roland Winkler hat über dem zu seiner Zeit absolut funktionalen Bau von Oswald Haerdtl (1959) ein Gebäude gestaltet, das einerseits mit seiner Mächtigkeit zu einem Powerplayer des Platzes geworden ist, anderseits aber mit heller Großzügigkeit einlädt, sich mit der wohlgeordneten Geschichte der Stadt Wien einzulassen. Schön, dass dank Direktor Matti Bunzl der Eintritt frei ist, damit hat man immer wieder die Möglichkeit, neue Facetten urbaner Vergangenheit und sogar dynamisch angelegter Gegenwart zu entdecken. Ausstellungsansicht Ringstraßenzeit © Lisa Rastl Was das Heute betrifft, so hat man auf die Menschen gesetzt, die darüber erzählen, warum sie hier sind oder hierher gekommen sind. Zweifellos ist die hohe Lebensqualität entscheidender Anstoß für ein enormes Wachstum der Einwohnerzahl, das wiederum eine Palette an Problemen des Zusammenlebens zeitigt. Doch trotz der bedenklichen Nähe von Kriegen geht es in Wien noch vergleichsweise friedlich zu. Komplikationen haben hier die Möglichkeit, sich in einer doch ausgezeichnet funktionierenden Infrastruktur und in einem erfrischenden Freizeitangebot zu verlaufen. Dass dem nicht immer so war, beweisen erschütternde Bilder aus den Jahren 1938 bis 1945, in denen die Wiener Gemütlichkeit in unbegreiflicher Weise in eine andere Menschen verachtende Grausamkeit umgeschlagen ist.

Eine Spur von Jubelstimmung ist in der Zwischenkriegszeit zu verspüren. Damals war das Rote Wien eine Insel, bis der Bürgerkrieg den Aufschwung jäh beendete. Mit Gemeindebauten und einer Reihe von sozialen Projekten war jedoch ein Grundstein zu späterem Wohlfühlen gelegt. Im Kapitel „Schönheit am Abgrund. Wien um 1900“ werden die herrschenden Gegensätze zwischen arm und reich thematisiert. Man könnte sich an die grandiosen Gemälde halten oder sich über den Sessel des längst als Judenhasser betrachteten Bürgermeisters Karl Lueger amüsieren.

Große Ambitionen prägten die Ringstraßenzeit, denen Massenmigration aus den ärmsten Teilen der Monarchie entgegenstanden. Freundlicher wird es im Biedermeier und Vormärz, die den Wienern trotz Zensur und obrigkeitlicher Überwachung die Freude an Unterhaltung nicht nehmen konnten. Barock und Aufklärung werden unter der Frage: „Wie viel Ordnung muss sein?“ kritisch beleuchtet. Den beiden Protagonisten, Maria Theresia und Josef II., werden Abschaffung von Folter und Todesstrafe, Schulpflicht und zumindest dem Kaiser religiöse Toleranz zugeschrieben. Stolz erfüllt die Nachgeborenen, wenn sie ausführlich über das Ende der osmanischen Expansionsbestrebungen vor den Mauern Wiens informiert werden.

Das Erdgeschoss ist der frühen Historie vom Mittelalter abwärts bis zur Urzeit gewidmet. Der Platz über der Donau war seit 8.000 Jahren immer wieder besiedelt, bis zu den Römern und dem Lager Vindobona. Über allem schwebt jedoch der Wal. „Walfisch Poldi“ mit der Provenienz Wurstelprater ist das untrügliche Zeichen dafür, dass die Wiener welcher Herkunft und Sprache auch immer von ihrer Stadt geprägt werden, mit der Zeit die typische Charaktereigenschaft erhalten, die auch große Herausforderungen mit einer grantig lächelnden Nonchalance zu überwinden imstande ist. Statistik |