Kultur und Weindas beschauliche MagazinStefko Hanuschevsky © Tommy Hetzel Stefko Hanushevsky erzählt: DER GROSSE DIKTATOR

Vor einigen Wochen hätte man noch gesagt: Der übertreibt, wenn er allüberall im Lande Nazis ortet. Seit der jüngsten Wahl zum Nationalrat muss man zugeben, Stefko Hanushevsky hat nicht unrecht. Bei einem solchen Rechtsruck läuft es einem kalt über den Rücken. Gemeinsam mit Rafael Sanchez (Schweizer Regisseur & Intendant) und petschinka (Maler, Schriftsteller & Regisseur) verbindet der Schauspieler das Leben eines kleinen Friseurs aus dem Mühlviertel (OÖ) im Einmannstück „Stefko Hanushevsky erzählt: Der große Diktator“ mit dessen Vorbild Charly Chaplin. Schauplatz der kabaretthaft witzigen und doch erschreckend ernsten Erzählung ist ein Reisebus der Firma Habermayr, der aufgrund eines Reifenplatzers auf dem Obersalzberg liegengeblieben ist (Bühne: Sebastian Bolz). Als Reisführer für Amis, die partout die Schauplätze des Dritten Reiches besuchen wollen, will sich Stefko das Geld für die Ausbildung zum Schauspieler verdienen. Hanushevsky ist ein begnadeter Plauderwastl, sowohl in Deutsch als auch in Englisch, braucht sich also um Trinkgeld von den g´stopften Touristen keine Sorgen zu machen. Immer die rechte Geschichte am rechten Ort zur rechten Zeit, das ist seine Devise, mit der es ihm gelingt, nicht nur die aufgrund des unfreiwilligen Aufenthalts unrund gewordenen Herrschaften, sondern auch das Publikum des Akademietheaters bei Laune zu halten. Umständehalber hatte er als Fünfzehnjähriger den Friseurladen von seiner Mutter im Heimatort Krähwinkel übernommen.

Der eingebildete Kranke, Ensemble © Tommy Hetzel DER EINGEBILDETE KRANKE Das Klistier mit dem Duft von 4711

Den Argan hätte Regina Fritsch spielen sollen. Regisseur und Burgdirektor Stefan Bachmann erschien jedoch vor dem Vorhang, beruhigte das Publikum und teilte mit, dass die Schauspielerin aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten könne. Statt ihr sprang im letzten Moment die ursprüngliche Darstellerin der Hauptrolle im Schauspiel Köln ein. Rosa Enskat übertrug Charme und Witz vom Rhein an die Donau und begeisterte damit das Wiener Publikum. Ihre pointierten Überlegungen, die von der Colon Darmreinigung über Kolonisation bis zum Kölnischwasser führten, wurden dankbar mit Lachern quittiert. Der neue Schauplatz dieser Komödie war damit zur Nebensache geworden. Vielmehr ging es um die Geschlechterrollen, die von Bachmann zu einer humorigen Aufarbeitung jeder Spielart von LGBTQIA+ verwirrt wurden und sich in unserer von Social Media ohnehin vereinheitlichten Sprache kritisch Wehleidigkeit, Falschheit und Umständlichkeit ungemein aktuell ausnimmt. Als Endpunkt allen Lebens, ob echt krank oder nur eingebildet, spielen alternierend Ulrike Greuter oder Sophie Hoidinger-Koch als Tod geschminkt mit einer Violine zu einem heiteren Totentanz auf. Dazu hüpft Paul Basogna als Angélique wie ein Teddybär um seinen Vater Argan. Der will den Sohn seines teuren Arztes Doktor Purgon (Barbara Fritsch in kriegerischer Aufmachung und mit männlich tiefer Stimme) zum Schwiegersohn und übersieht dabei geflissentlich, wie dumm und patschert der junge Mann ist (Justus Maier spielt den Thomas mit gekonntem Klamauk).

Der einsame Westen Michael Maertens, Roland Koch © Matthias Horn DER EINSAME WESTEN Die düstere Seite der irischen Seele

Zwei Brüder sind gemeinsam alt geworden. Zu ihren ständigen Ritualen zählt neben übermäßigem Alkoholkonsum der tägliche Streit bis zur handfesten Rauferei. Gründe dafür gibt es genug, angefangen von gegenseitigen Anfeindungen bis zu konkreten Streichen, die nur ein Ziel haben, dem anderen zu schaden. Keiner von den beiden hat es je zu einer Frau, geschweige denn zu einer Familie gebracht. Ihr Vater wurde von einem der Brüder erschossen, angeblich durch einen unglücklichen Unfall. Der Priester ihrer katholischen Pfarrgemeinde ist ein gern gesehener Saufkumpan. Mit dem Fusel versorgt werden sie von einer jungen Frau, die in der schwankenden Männerrunde für leise Unruhe sorgt. Ort des bizarren Geschehens ist eine kleine, anscheinend auch von Gott vergessene Ortschaft im Westen von Irland. Der Autor selbst ist ebenfalls Ire. Martin McDonagh erspart seinen Landsleuten in seinen Stücken keine Kritik, wenn er ihre Perspektivlosigkeit und alle ihre anderen Schwächen ungeschönt auf die Bühne stellt – mit grandiosem Erfolg als einer der meistgespielten britischen Autoren.

„The Lonesome West“ ist der dritte Teil einer Trilogie, der in der Übersetzung von Martin Molitor und Christian Seltmann unter dem Titel „Der einsame Westen“ im Akademietheater Premiere feierte. Inszeniert hat Mateja Koležnik, eine ausgewiesene Spezialistin für MacDonagh. Sie schafft gezielt die Tristesse, die weder von einer alterschwach blinkenden Neonröhre noch von den Blitzlichtern aus deftigem Wortwitz und bitteren Pointen wirklich aufgehellt wird. Auf der von Raimund Orfeo Voigt als herabgekommene Bleibe gestalteten Bühne machen einander Roland Koch als Coleman Connor und Michael Maertens als Valene in brüderlicher Gehässigkeit ein ohnehin sinnloses Leben schwer.

Nils Hausotte, Yannik Stöbener, Julia Windischbauer, Julian von Hansemann, Sören Kneidl, Enno Trebs © Marcella Ruiz Cruz IPHIGENIE AUF TAURIS Theater wie im alten Griechenland

Aus den finsteren Nebeln ferner Vergangenheit taucht eine weiße Gestalt auf; eine Frau, die ihr Schicksal beklagt. Als zum Opfertod bestimmte Tochter des Heerführers der Hellenen wurde sie von der Göttin Diana gerettet und nach Tauris, einer von Barbaren bewohnten Halbinsel, verfrachtet. Dort wird sie in ihrem Tempel als Priesterin eingesetzt und hätte die unerfreuliche Aufgabe, das Leben jedes Ankömmlings an diesem Gestade dieser blutdürstigen Olympierin zu weihen.

Johann Wolfgang von Goethe hat sich bei Euripides umgesehen und in den Jahren 1779 eine Prosafassung und 1786 ein Versdrama dazu zu verfasst. Diese Verquickung von Antike und deutscher Literatur hat so manchen Schüler gequält und sich so als fester Bestandteil eines soliden Allgemeinwissens etabliert. Wenn dieses Stück klassisches Theater dazu von Ulrich Rasche für das Akademietheater umgesetzt wird, gibt es einen Extrabonus an Erlebnis und Wissenserweiterung. Der Regisseur ist auch Bühnenbildner und offenbar ein Verehrer des antiken Theaters.

Julia Windischbauer, Ensemble © Marcella Ruiz Cruz HILDENSAGA EIN KÖNIGINNENDRAMA Das Nibelungenlied von Frauen gesungen

Die Burgunder sind doch recht beschränkte Kerle, das weiß man aus alter Mär, die über die Zeiten herauf geraunt wird. Der einzige Held ist Siegfried, der in jungen Jahren schon einen Drachen erschlagen, in seinem Blut gebadet und damit Unverletzlichkeit erlangt hat. Was die Intelligenz betrifft, überragt er seine drei Schwager kaum. Deswegen ist es möglich, dass sie ihn, den Unverwundbaren, beseitigen können. Im Original schwört seine Witwe Rache und lässt ihre Familie samt Gesinde vom neuen Ehemann, dem grausamen Hunnenkönig Etzel, hinschlachten. Ferdinand Schmalz, ein Dramatiker mit Humor, hat sich in der alten Sage genauer umgesehen und die eminent wichtige Rolle der beiden Frauen entdeckt. Krimhild und Brünhild werden beide von Siegfried begattet, die eine als Ehefrau, die andere auf dem Wege der Amtshilfe für König Gunther, der statt ehelichem Schnackseln an der Wand an einem Nagel hängen muss. Als Lohn nimmt Siegfried Gürtel und Ring von Wotans Tochter zu sich und eröffnet damit Krimhild die Möglichkeit, ihre Rivalin zu brüskieren. Das war für Schmalz unerträglich, also lässt er die Nornen die Zeit zurückdrehen, um alles noch einmal von vorne ganz anders ablaufen zu lassen.

Regisseur Jan Bosse hat den Ball aus dem Zuspiel von Ferdinand Schmalz aufgenommen und den ungewöhnlich neu gedachten Inhalt in amüsanter Weise für das Akademietheater verwertet. Orange spielt die Hauptrolle. Die drei chaotischen Nornen (Zeynep Buyraç, Elisa Plüss und Nina Siewert) sind in dieser Farbe eingekleidet, der Vorhang besteht aus orangen Plastikstreifen und sogar der Wald, in dessen Quelle Siegfried den Tod findet, hängt voller oranger Bäume (Bühne: Stéphane Laimé). Den Anfang macht eine Schaumparty, bei der es sich um den Schnee Islands handeln dürfte .

Jonas Hackmann, Marcel Heuperman, Laura Balzer © Susanne Hassler-Smith KASPAR Peter Handkes Publikumsherausforderung

Man denkt angesichts des Titels dieses Stücks von Peter Handke unwillkürlich an Kaspar Hauser, wenn sich ein pelziges Monster durch einen Plastikschlauch herabquält und lediglich in rudimentären Satzteilen stottert. Wie Vertreter einer Geheimpolizei, gewandet in schwarze Kunststoffmäntel und vor dem Gesicht eine Art Gasmasken in Form von Hundeschnauzen, preschen in einem Kleinwagen vier Gestalten herein. Sie beginnen auf diese der Sprache kaum mächtige Kreatur einzureden. Sie offenbaren ihm in penetranten Wiederholungen das Mysterium des vollständigen Satzes, mit Subjekt und Prädikat, und lassen ihr Opfer über die Begriffslehre, nach der ein Gegenstand erst existiert, wenn es einen Begriff für ihn gibt, grübeln. Erst dann, so ist der Botschaft der Einsagerinnen Laura Balzer, Stefanie Dvorak und der Einsager Jonas Hackmann, Markus Scheumann zu entnehmen, werde er ein anerkannter Teil der Menschheit. Kaspar hat in der Folge einiges an „Sprechfolterung“ und anderen Ungemachs zu erleiden, beispielsweise als Baby zu scheißen und sich den Kot ins Gesicht zu schmieren und ähnliche Unappetitlichkeiten.

Entstanden ist diese philosophisch gewaltsame Abhandlung über die Disziplinierung durch Sprache im Zuge der Studentenbewegung der 68er. Man darf jedoch nicht vergessen, dass die Sprache in diesen Jahren noch das allgemein anerkannte Hilfsmittel zur verbalen Verständigung war. Seither hat sich allerdings Wesentliches daran verändert. Grammatikalisch korrekt gebaute Sätze sind längst ein Kulturgut, das von einer Bildungsschicht liebevoll gepflegt wird, mehr aber nicht. Dialoge haben andere Formen gefunden, einfache Symbole, kurze Wortbrocken oder simple Postings in den Social Media. Anders wäre die babylonische Sprachenverwirrung unserer Tage nicht zu bewältigen und außerdem ist die Gefahr bei ganzen Sätzen zu groß, damit irgendwas Unkorrektes von sich zu geben.

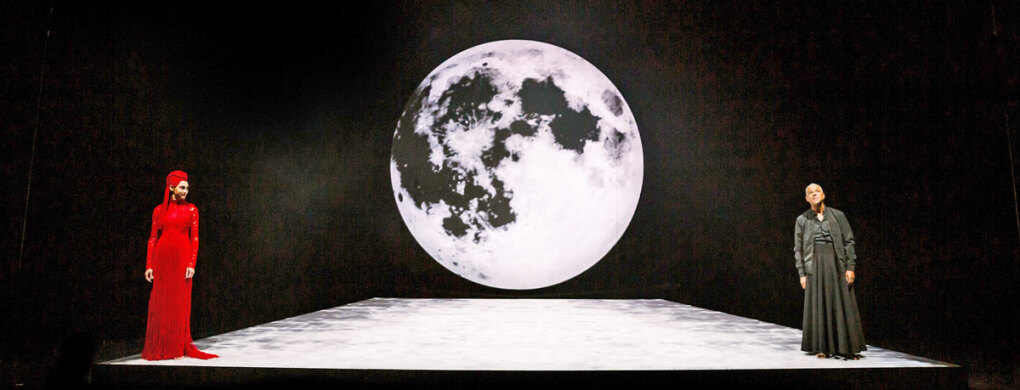

Sophie von Kessel, Ernest Allan Hausmann © Marcella Ruiz Cruz PHÄDRA, IN FLAMMEN Frauenfrust im alten Griechenland

In den Tagen von König Theseus galt lesbische Liebe in Athen noch als Verbrechen, so die Vorgabe für das Stück „Phädra, in Flammen“. Zumindest von den Männern, so weiß man beispielsweise aus Malereien auf Vasen oder Berichten seriöser Philosophen wie Diogenes und Sokrates, wurde die Liebe zu einem Lustknaben nicht selten der sexuellen Begegnung mit einer Frau vorgezogen. Das Bumsen in männlicher Riege wurde mit dem edlen Wort Eros umschrieben. Wie es diesbezüglich um die Frauen stand, darüber schweigt sich der Unterricht in Altgriechisch auch in weltoffenen Gymnasien aus. Die georgisch-deutsche Theaterregisseurin Nino Haratischwili ist Spezialistin, geprägt von der Antike, wie sie selbst in einem Interview für das Programmheft sagt. Also darf man ihr glauben, wenn sie das Verhältnis zwischen Königin Phädra und Persea, der Braut ihres Sohnes, vom Hohepriester so erklären lässt, dass es die Götter erzürnt und deren Grant nur durch ein Pharmakos, ein Menschenopfer, besänftigt werden kann.

Es geht hier aber nicht um Unterricht in antiker Theologie, sondern um den Frust der beteiligten Frauen. Phädra ist die Schwester von Ariadne, die Theseus einst dazu verholfen hat, nach Tötung des Minotauros wieder aus dem Labyrinth herauszufinden. Phädra ist als dessen zweite Frau nun der Ehe müde und entlädt ihre Enttäuschung über das verpfuschte Leben an der Seite eines alternden Helden (Ernest Allan Hausmann) in einem mit hasserfüllten Pointen gespickten Monolog gleich zu Beginn. Man glaubt Sophie von Kessel die Verzweiflung einer fadisierten Königin.

Stefanie Dvorak, Norman Hacker, Annamária Lang, Viktoria Mezovsky, Dörte Lyssewski © Matthias Horn DIE BITTEREN TRÄNEN der mords überdrehten Petra von Kant

„Ich mache keine Filme, ich werfe Bomben“, ist ein Zitat des 1982 verstorbenen Film- und Theatergenies Rainer Werner Fassbinder. Das Filmdrama „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“ löste seinerzeit, also 1972, eine ordentliche Detonation aus. Gezeigt wird darin ein kurzer Ausschnitt aus dem Leben einer Modeschöpferin, die zwischen Kreativität und hysterischem Selbstmitleid zu einem Alterego des Drehbuchautors wird. Die darin beschriebene Petra von Kant war zwei Mal verheiratet und entdeckt mit der blutjungen Karin Thimm die Vielseitigkeit ihrer Gefühle. Sie verliebt sich in das Mädchen und macht aus ihr ein begehrtes Mannequin. Auf der Gegenseite kühlt die Beziehung jedoch rasch ab. Einen vorläufigen Schlusspunkt setzt die Rückkehr Karins zum Ehemann. Übrig bleibt eine Petra, die mit verletztem Stolz und der akuten Einsamkeit nicht umgehen kann. Die offen zu Tage getragene Verzweiflung kann jedoch nicht verhindern, dass sie – als Pointe Fassbinders – ein neues Abenteuer eingeht.

Eine ernsthafte Antwort darauf könnte das Interview mit Fassbinder (Norman Hacker), geführt von Stefanie Dvorak, geben. Es bleibt aber ebenfalls in seiner Zeit unverbindlich stecken. Letztlich tauchen auch Petras Tochter Gabriele (Safira Robens) und Mutter Valerie (wieder Norman Hacker) auf und geben ihren Senf dazu. Das Unglück scheint perfekt zu sein, bis Karin anruft und Petra zum 45. Geburtstag gratuliert... Dietmar König, Sabine Haupt © Marcella Ruiz Cruz Der RAUB der SABINERINNEN Direktor Strieses Schmiere wird Programm

Es ist die feinsinnige Abrechung zweier ernsthafter Theaterleute mit dem Ehrgeiz untalentierter Dilettanten. Franz und Paul Schönthan, beides Schriftsteller, Regisseure und Journalisten, hatten offenbar die Nase voll von Wichtigtuern, die ihnen ungefragt selbstgebastelte Machwerke zusandten oder aufdrängten. Dazu erfanden sie einen armen Hund von Theaterdirektor, der mit seiner Truppe von Stadt zu Stadt tingelt und nicht selten vor leeren Sitzreihen seine unterbezahlten Darsteller auf die Bühne hetzt. Dem um Existenz gleichermaßen wie um Kunst ringenden Prinzipal kommen der honorige Gymnasialprofessor und die von ihm verfasste Tragödie gerade recht. Dass über diesen Schmarren schon im zweiten Akt der Vorhang fällt, ist die zu erwartende Pointe. Dazwischen wird jedoch auf alle Seiten hin ziemlich rüde mit dem Knüppel der Ironie geschlagen, sowohl auf die spießbürgerliche Familie des Möchtegernautors als auch auf das ohnehin leidgeprüfte fahrende Volk. Das allein wäre schon lustig genug. Svenja Viola Bungarten und Anita Vulesica haben jedoch noch eins draufgesetzt. Sie haben die Schmiere, die an sich nur für das Ensemble von Direktor Striese vorgesehen ist, auf die gesamte Inszenierung ausgedehnt. Als besonders origineller Einfall erschien Regisseurin Vulesica eine Umkehr der Geschlechterrollen. Was tut ein Schauspieler nicht alles für einen Lacher?! So wird der hilflose Prof. Gollwitz von Sabine Haupt und dessen überraschend heimgekehrte Gattin Friederike von einer eleganten Dame namens Dietmar König gespielt. Birgit Minichmayr ist Direktor Striese. Ihr wurde das originale Sächseln erspart.

Lilith Häßle, Inge Maux, Roland Koch, Alexandra Henkel, Michael Maertens © Matthias Horn SERGE Wortwitz mit Auschwitz

Yasmina Reza ist in Paris geboren, dort zur Schule gegangen und schließlich Schriftstellerin geworden. Wäre alles banal, findet sie, wenn sie nicht aus einer weit verzweigten jüdischen Familie stammte. Aber gerade diese Wurzeln erlaubten ihr einen besonderen, nämlich einen zynisch humorigen Blick auf das schrecklichste Geschehen, das ihren Vorfahren je widerfahren ist: auf den Holocaust. In „Serge“ stellt sie uns drei Geschwister als Abkömmlinge von Überlebenden der Shoa vor. Großvater, Großtante und Urgroßmutter sind in Auschwitz ermordet worden. Selbst sind Serge, Jean und Nana bereits am Rande des Pensionsalters und schauen auf ein Leben mit sehr wechselvollem Verlauf zurück. Serge hat eben seine Freundin Valentina verloren und versucht krampfhaft noch irgendwie Geld zu machen, um sich über Wasser zu halten. Jean steht ebenfalls vor einer Trennung und Nana strampelt sich ohne rechte Freude in ihrer Ehe und den zwei Kindern ab. Von Joséphine, der Tochter von Serge, kommt die Idee, das heute in Polen liegende Konzentrationslager Auschwitz zu besuchen, um eine allmählich erlöschende Betroffenheit in ihrem Anders-Bewusstsein als Juden wieder zu beleben.

Yasmina Reza hat es geschafft, in einem Roman eine Reise voller bitterer Pointen zu erzählen und möglicherweise ihre eigene gegenwärtige Position mit diesem Teil jüdischer Vergangenheit abzuklären. Regisseurin Lily Sykes hat daraus eine Bühnenfassung erarbeitet, die seit ihrer Uraufführung im Akademietheater regelmäßig für ein volles Haus sorgt. Ein unpersönlich eingerichteter Warteraum wird mit seinen vielen Ausgängen in verschiedene Orte und Zeiten zum Treff- und Streitpunkt der Mischpoche. Michael Maertens als Jean steht dem Projekt Auschwitz eher distanziert gegenüber, was auch aus seinen trockenen Bemerkungen dazu hervorgeht.

Akademietheater Statistik |