Kultur und Weindas beschauliche MagazinFederico Fiorio (Darío), David Oller (Juan de León), Arnold Schoenberg Chor © Monika Rittershaus BENAMOR Dieser Orient kommt einem Spanisch vor

In einem persischen Sultanat herrscht ein böses Gesetz: Ist das erstgeborene Kind des Herrschers eine Tochter wird sie ebenso geköpft wie ein zweitgeborener Sohn. Doch eine Mutter findet die Lösung. Sie erzieht die Tochter als Mann, nennt sie Darío und erklärt dem Sohn, dass er ein Mädchen ist und Benamor heißt. So ein Schwindel geht natürlich nicht gut aus. In diesem Fall ist es die beabsichtigte Verheiratung von Benamor, die das wahre Geschlecht der beiden jungen Leute ans Tageslicht bringen wird. An diesem kritischen Punkt setzt auch die Zarzuela von Pablo Luna und den beiden Librettisten Antonio Paso und Ricardo Gonzales ein; mit einem Prolog, in dem Milagros Martin als Madre Pantea in launigen Worten die aussichtslose Sachlage erklärt. Damit ist auch die Gattung dieses Stücks offenbar: Eine Art spanische Operette mit viel gesprochenem Text, die von der Komposition her den Anspruch auf ein Operndasein erhebt.

Die Inszenierung von Christof Loy wird diesem Zwitterdasein völlig gerecht. Ein pompöses Bühnebild (Herbert Murauer) mit Palast, Palmen, Minaretts und Harem erlaubt durchaus einen Wohnwagen als Kiosk eines Sklavinnenhändlers. Kostüme (Barbara Drosihn) sind teils aus Tausendundeine Nacht, wechseln aber organisch mit moderner Straßenkleidung und führen so grausame Märchenzeiten in eine staunende Gegenwart. Neugierig ist man auf die Musik. Am Pult des RSO (Radio Symphonie Orchester) steht José Miguel Pérez-Sierra, ein Landsmann von Luna, dem dessen ungemein ohrgängige Melodien hörbar im Blut liegen. Er entführt die Zuhörerschaft auf eine Reise in ein sonniges Spanien mit orientalischem Personal. Die Uraufführung dauerte angeblich wegen der vielen Da Capos bis drei Uhr morgens. Leider ist dieser wunderbare Brauch aus heutigen Opernhäusern verschwunden, wäre auch, wie Madre Pantea feststellt, nicht bei der Gewerkschaft durchzusetzen.

Ein Hörgenuss ist der wie immer grandiose Arnold Schoenberg Chor (Ltg.: Juan Sebastián Acosta) zum Beispiel als Palastwache und die vom Sultan vernachlässigten Odalisken. Francisco J. Sánchez hat als Hauptmann Alifafe genügend andere Aufgaben als sich um das befriedigende Treiben seiner Truppe bei den Haremsdamen zu kümmern. Sein Vorgesetzter wiederum, der Großwesir Abedul (David Alegret), hadert mit Problemen nach dem Sex. Nach jedem Beischlaf ist er stundenlang stocktaub. Seine Weisheit entnimmt er den Schriften von Zaradustra, die ihm aber ihre Hilfe verweigern, als Madre Pantea für ihre beiden Kinder bei ihm um eine Lösung des Problems vorstellig wird. Zuerst hört er sie nicht, dann weiß er keinen Rat, als er erfährt, dass Prinzessin Benamor ein Prinz und der junge Sultan eine Frau ist. Nach altem Recht müssten beide hingerichtet werden. Marina Monzo ist ein gestandener Mezzosopran, der sich gekonnt wie ein Mann bewegt.

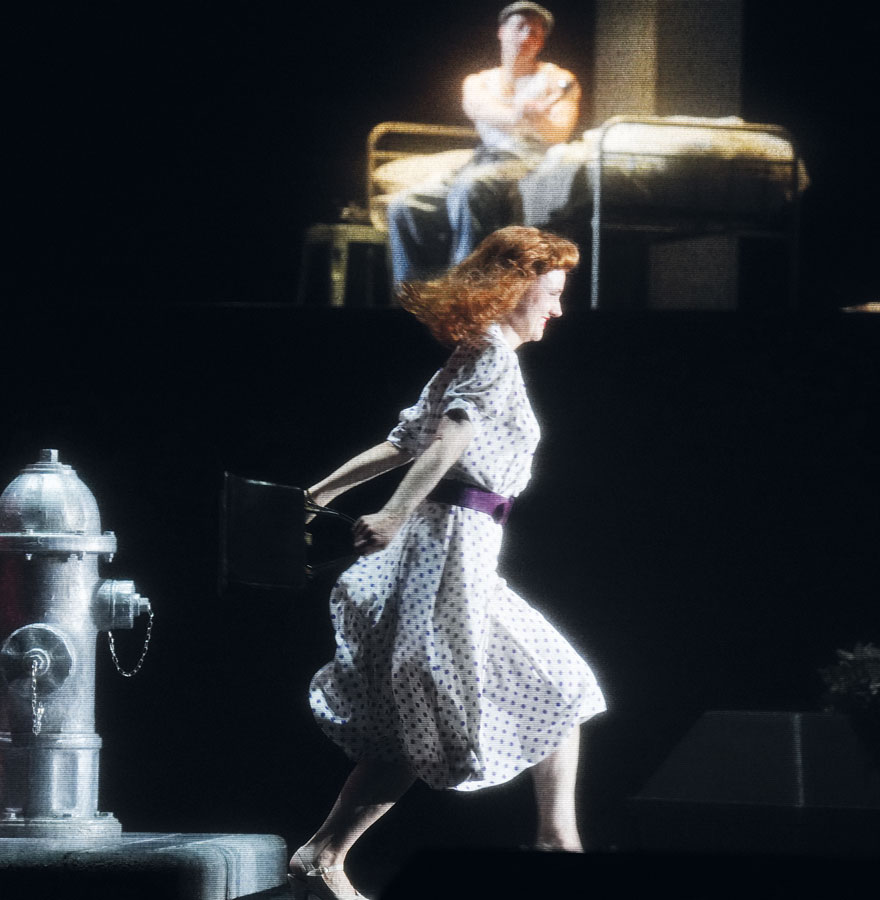

Álfheiður Erla Guðmundsdóttir (Alice), Andrew Watts (Weißes Kaninchen), Mandy Fredrich (Herzkönigin) © Matthias Baus ALICE IN WONDERLAND Total verrückte Welt in Wort und Musik

Der englische Schriftsteller Lewis Carroll hat es als „Kinderbuch“ bezeichnet. Verstehen wird man es ohnehin nie, aber wenn es gelingt, das Erwachsensein abzustreifen, erhält man zumindest eine Ahnung vom Treiben in diesem Wunderland, in dem sich kuriose Figuren wie das ewig eilige Kaninchen, der Verrückte Hutmacher, die Grinsekatze oder eine aufs Kopfabschlagen versessene Herzkönigin herumtreiben. Damit sind die Voraussetzungen für einen Besuch der Oper „Alice in Wonderland“ bereits beschrieben. Die südkoreanische Komponistin Chin Un-suk hat zum Libretto des US-Autors David Henry Hwang eine dem von logischem Nonsens strotzenden Inhalt adäquate Musik komponiert. Eigentlich ist es ein Klanggemälde, das den wenig melodiösen Gesang des solistischen Ensembles begleitet und das Geschehen mit bedeutungsvollen Glissandi kommentiert, aber trotz aller Geräuscheffekte vom umfangreich besetzten Schlagwerk der Tonalität treu bleibt.

Im Musik Theater an der Wien, das übrigens von den International Opera Awards als Opernhaus des Jahres ausgezeichnet wurde, findet dieses Stück modernen Musikdramas den geeigneten Platz. Dort sollte man wenig überrascht sein, wenn von Bühne und Graben ungewohnte Klänge in den akustisch grandiosen Zuhörerraum übertragen werden. Als Orchester wurde dazu das ORF Radio-Symphonieorchester engagiert; ein Klangkörper, der mit zeitgenossischen Kompositionen der schrägsten Art innig vertraut ist. Die Leitung hat Stephan Zilias, ein erfahrener Operndirigent und ausgewiesener Experte in Richtung Moderne. Elisabeth Stöppler ist eine deutsche Regisseurin für Musiktheater und hat mit der fantastischen Spielwiese des Schweizer Bühnenarchitekten Valentin Köhler eine Inszenierung des Wunderns und Staunens geschaffen.

Die Isländerin Álfheiður Erla Guðmundsdóttir ist Alice. Sie fällt tänzerisch in die Tiefe, wächst und schrumpft ganz nach Bedarf und begegnet mit dem Selbstbewusstsein eines klugen Mädchens den seltsamen Erscheinungen, ohne großes Erstaunen, ganz so, als hätte sie das Weiße Kaninchen (beeindruckend: Countertenor Andrew Watts), die Supermaus (strahlend: Tenor Marcel Beekman) oder den Verrückten Hutmacher (ein mächtiger Bariton: Ben MacAteer) bereits erwartet.

Tänzer als Johann Strauss in SM, Ensemble © Karl Forster DIE FLEDERMAUS ist zu ihrem Ursprung zurückgeflattert

Befremdlich ernste Klänge eröffnen den Abend. Als Moderator erscheint der Frosch als unsterbliche Gestalt des greisen Kaiser Franz Joseph. Hinter Backenbart und Uniform verbirgt sich Alexander Strobele, der dem ständig besoffenen, sonst aber recht schlagfertigen Gefängniswärter trotz Wanken und Schnapsflasche eine seltsam melancholische Aura verleiht. Es dauert, bis die Wiener Symphoniker unter Petr Popelka mit der Ouvertüre heitere Töne anschlagen. Damit kommt Leben in die Zellen, die sich über mehrere Stockwerke erheben. Den Insassen (Mitglieder des Arnold Schönberg Chores) wurde offenbar das Gewand konfisziert, denn sie erscheinen in der Unterwäsche. Kleider, Hosen und diverse Sakkos müssen erst aus dem in der Mitte befindlichen Haufen herausgesucht werden. Mit einer Drehung erscheint der Zuschauerraum des Theaters an der Wien und ermöglicht den eigentlichen Beginn der Operette. Hausherr Stefan Herheim hat Regie geführt, 151 Jahre nachdem „Die Fledermaus“ auf dieser Bühne ihre Uraufführung gefeiert hat. Dabei ist er offensichtlich vom Galopp seiner Ideen mitgerissen worden. Ob Karl Haffner und Richard Genée bei der eleganten Wohnung des Gabriel von Eisenstein (Thomas Blondelle) an die Bleibe eines reichen Juden gedacht haben? Wohl kaum. Trotzdem steht 2025 eine Menora am Tisch und das im Restaurant bestellte Essen muss koscher sein, was wiederum eine Menge an Fragen eröffnet. Was wollte Herheim damit sagen, wenn er aus Dr. Falke (Leon Košavić) deutlich erkennbar den Führer macht, der den jüdischen Freund in menschlich durchaus verständlichen Rachegelüsten der Lächerlichkeit preisgeben will. Immerhin sind beide vergnügungssüchtig. Eisenstein ist dazu noch ein Weiberheld und jähzornig, da er sich durch eine Rauferei mit einer Amtsperson eine mehrtägige Haftstrafe eingehandelt hat. Statt einzusitzen amüsiert er sich bekanntlich als Marchis Renard am Ball des Prinzen Orlofsky, der jedem, der beim Trinken nicht pariert, ganz ungeniert die Flasche an den Kopf wirft. Jana Kurucová, mit Schnurrbart in einen Mann verwandelt, ist eine großartige Sängerin, für einen saturierten russischen Oligarchen fehlt ihr es aber an dämonischer Ausstrahlung. Einem derart gewissenlosen Zeitgenossen dürfte außerdem ein Moralischer, wie er Kurucová im Verlaufe des Geschehens packt, völlig fremd sein.

In der Zwischenzeit geht es im Hause Eisenstein recht lustig zu. Alina Wunderlin als erfrischend goscherte Adele lässt ihre Tante dem Tode nah erkranken, um einer geheimnisvollen Einladung zu Orlofsky nachkommen zu können. Das Gewand dazu mopst sie von ihrer Chefin, der reizenden Rosalinde (Hulkar Sabirova), die diese Nacht ohne Ehemann mit dem lästigen Geliebten Alfred (David Fischer) zu verbringen gedenkt und ihrer Kammerzofe deswegen frei gibt. Durch Herrn Frank (Krešimir Stražanac), dem Direktor des örtlichen Gefängnisses, wird sie auch ihren Galan los und kann ebenfalls am berühmt berüchtigten Fest als geheimnisvolle Ungarin erscheinen.

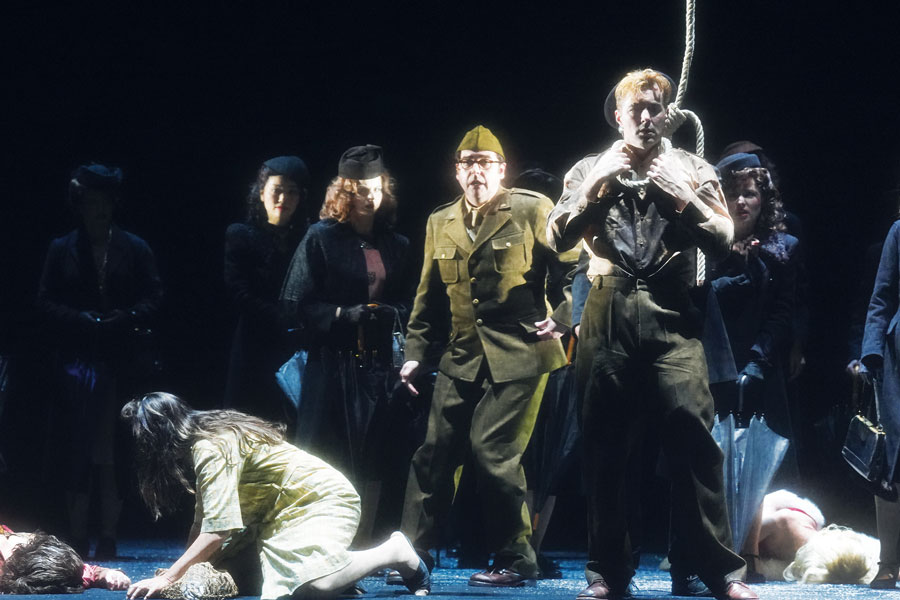

Seth Carico (Private), Holly Flack (Pauline) © Karl Forster VOICE KILLER Die wahre Geschichte eines Serienmörders

Melbourne, Gegenwart: In einem Museum befindet sich das Bild eines lächelnden GIs, in der Vitrine daneben ist der Strick ausgestellt, an dem der wegen dreier Frauenmorde zum Tod verurteilte Private Edward J. Leonsky gehängt wurde. Nach einigen blödelden Besuchern erscheinen drei Frauen, die sich für den Fall interessieren. Sie stöbern in Laden und blättern in Unterlagen, bis sie sowohl dem Täter nahekommen und letztlich die Rollen der Opfer übernehmen. Die schweigend gezeigte Geschäftigkeit wird erst nach geraumer Zeit von einem spitzen Lachen und unerklärtem Zählen unterbrochen. Der Todeskandidat verkürzt sich mit diesen hysterischen Äußerungen das Warten auf seine Hinrichtung. Mit ihm setzt auch die Musik ein, anfangs mit leisem Summen seitens des Chores. Es mischen sich einzelne Instrumente ein, finden aber nie zu einem vollen Orchesterklang zusammen. Es bleibt eine Mischung aus scheinbar verirrten Tönen und Geräuschen, die bis zum Ende das bizarre Geschehen und damit die Seelenlandschaft des Serienmörders kommentieren. Er wollte von den Frauen, dass sie für ihn singen, bevor er sie im Vollrausch erwürgte und sich damit vom Trauma einer verstummten Mutter zu befreien glaubte.

Das Libretto zu dieser Auftragsarbeit für das MusikTheater an der Wien stammt von Tom Holloway. Die für die virtuosen Mitglieder des Klangforums Wien maßgeschneiderte Musik hat Miroslav Srnka komponiert. Gesungen und gesprochen wird in Englisch, passend zum Tatort. Während des Zweiten Weltkriegs waren amerikanische Soldaten in Australien stationiert. Private Edward J. Leonsky ist eine Partie für Bariton. Seth Carico meistert alle Hürden, auch den immer wieder fälligen Wechsel ins Falsett. Sein Kamerad ist der Soldat Gallo, dem Julian Hubbard wachsende Sorge um seinen Freund angedeihen lässt. Die Opfer sind die Soprane Caroline Wettergreen als Ivy, Holly Flack als Pauline und Nadja Stefanoff als Gladys. Sie haben ausnehmend hohe Töne, dazu noch ohne melodiösen Zusammenhang zu bewältigen.

Ambleto, Ensemble © Herwig Prammer AMBLETO Italienische Version des Hamlet-Stoffes

Der italienische Komponist Francesco Gasparini (1668-1727) war der erste, der die düstere Geschichte des unglücklichen Prinzen aus der Gesta Danorum, einer dänischen Chronik, als Oper bearbeitet hat (Uraufführung 1705/06 in Venedig). Weder er noch die beiden Librettisten Apostolo Zeno und Pietro Pariati kannten den „Hamlet“ von William Shakespeare. Damit unterscheidet sich die Handlung wesentlich vom englischen Drama. Ambleto sinnt nicht auf Rache für den Mord an seinem Vater, der in der Oper eines natürlichen Todes gestorben ist. Ihn regt viel mehr auf, dass seine Mutter in kürzester Zeit danach bereits seinen Onkel heiratet. Er stänkert, rauft und crasht nicht nur die Hochzeitsfeier, sondern wird zur tödlichen Gefahr für alle Beteiligten. Ophelia liebt den jungen Mann, geht aber auf Distanz, als sie die einsetzende geistige Zerrüttung ihres Bräutigams merkt. Wie bei Shakespeare gibt es am Ende eine Menge Tote, aber anders als dort überleben die junge Frau und seine Mutter Ambletos Amoklauf, mehr noch, Ophelia ersticht schließlich den Rasenden.

Gasparinis Oper hat den Weg nach London gefunden. Dort blieb auch, im Gegensatz zu Italien, ein guter Teil des Notenmaterials erhalten. Die Rede ist von 48 Arien, aus denen nun eine feine Auswahl getroffen wurde. Die fehlenden Rezitative wurden bis auf eine Ausnahme mit Sprechtexten aus Hamlet ersetzt und so ein faszinierend neues Opernerlebnis geschaffen. Entdeckt wurde die Rarität von Raffaele Pe, der für die Wiener Produktion die musikalische Leitung und die Partie des Hamlet übernommen hat. Geführt wird das mit historischen Instrumenten aufspielende Barockensemble „La Lira di Orfeo“ von Konzertmeisterin Elisa Citterio. Regisseurin Ilaria Lanzino hat die Handlung vom dänischen Königshof gelöst und Menschen von heute auf die Bühne gestellt.

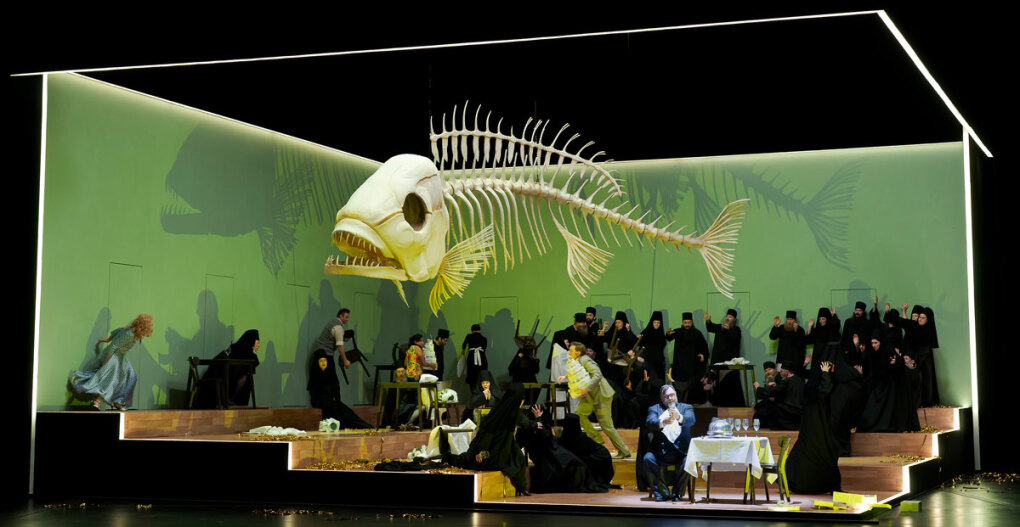

Evgeny Akimov, Anna Goryachova, Vladimir Dmitruk, Stacey Alleaume, Petr Sokolov, Arnold Schoenberg Chor © Werner Kmetitsch DIE VERLOBUNG IM KLOSTER Sergei Prokofjiew und die komische Oper

Man gönnt dem steinreichen Mendoza von Herzen, dass ihm anstelle der jungen Braut eine nicht mehr taufrische Anstandsdame untergejubelt wird. Dem in die Jahre gekommenen Fischhändler ist seine anrüchige Ware wichtiger als die Tochter des biederen Don Jerome, die allein aus geschäftlichen Gründen seine Frau werden soll. Sein Pech, dass er das Ziel seiner ehelichen Wünsche noch nie gesehen hat. Der in Dublin geborene Dichter Richard Brinsley Sheridan hat sich schon 1775 darüber in der Comic Opera „The Duenna“ lustig gemacht. Als dieses Libretto Sergei Prokofjiew um 1940 in die Hände fiel, war er begeistert: „Das ist ja geradezu Champagner, das kann ja eine Oper im Stil Mozarts und Rossinis werden.“ Gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Mira Mendelson wurde der Text geschrieben und von Prokofjiew für großes Orchester und eine stattliche Solistenriege vertont, ganz in der farbenprächtigen Art, die seine Kompositionen auszeichnet. Wenngleich die Geschichte im spanischen Sevilla spielt, handelt es sich um eine russische Oper, deren Handlung in einem orthodoxen Kloster mit versoffenen, geldgierigen und sexuell originellen Mönchen entschieden wird (man denke dabei an die Entstehungszeit in der Sowjetunion während der Herrschaft Stalins).

Der Italiener Damiano Michieletto hat für das Theater an der Wien in seiner Inszenierung eine hinreißende Commedia dell´arte mit der Wucht modernen Musiktheaters elastisch verbunden. Mit seinem Landsmann Paolo Fantin wurde eine Bühne voll Überraschungen geschaffen. Dominierend sind die Fische, die zum Teil wie Flossen tragende Monster über dem Geschehen wachen. Die musikalische Leitung obliegt allerdings einem Russen. Der schon in jungen Jahren mit Preisen ausgezeichnete Dmitry Matvienko steht an Pult des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien und führt mit sicherem Schlag das Ensemble zu Höchstleistungen. Dazu zählen neben dem bewährten Arnold Schönberg Chor, der gegen Ende in Nonnen- und Mönchskutten verborgen ist, auch Tänzerinnen und Tänzer, die in neckischen Kostümen am unmoralischen Fischhandel teilhaben.

Die Sprache ist Russisch, deswegen wird Don Jerome als geplagter Vater einer hübschen, aber eigenwilligen Luisa (Stacey Alleaume) auch vom strahlendem Tenor Evgeny Akimov gesungen. Als sein Sohn Don Ferdinand leidet Bariton Petr Sokolov an der Liebe zur schönen Clara (Anna Goryachova) und entbrennt in rasender Eifersucht gegen Don Antonio, den Geliebten von Luisa. Es kommt zu einem Duell, da Vladimir Dmitruk genauso wenig wie Ferdinand die von der Duenna (mit erfrischender Komik: Elena Maximova), einer Anstandsdame, erdachte List durchschaut hat, mit der ein heiratslustiger Mendoza hinters Licht geführt werden soll.

Asmik Grigorian (Norma), Tareq Nazmi (Oroveso), Arnold Schoenberg Chor © Monika Rittershaus NORMA Aufstand der Unterdrückten im Belcanto

In eine Manufaktur für Engelsfiguren bricht die Revolution herein. Nach der Ouvertüre werden in Massenproduktion Büsten eines Juntaführers hergestellt. Die Belegschaft ist dieselbe geblieben, muss nun aber in erzwungenem Frondienst für die neue Herrschaft tätig sein. Die Szene lässt staunen, denn vom Librettisten Felice Romani wurde die Handlung im Gallien zur Zeit der römischen Besetzung angesetzt. Auf die Gefahr hin, dass sich Text und Bild reiben, hat sich Regisseur Vasily Barkhatsov offenbar der Peinlichkeit enthoben, die Oper mit einer Schar von Mirakulixen à la Asterix und Obelix zu besetzen. Norma und ihre angehende Kollegin Adalgisa sind im Original weibliche Druiden. Ihre Aufgabe wäre es, mit der goldenen Sichel Misteln für die Mondgöttin zu schneiden oder vom Kriegsgott Irminsul mit archaischen Kulten im Kampf Hilfe gegen die Unterdrücker zu erflehen. Dazu müssten die Frauen keusch bleiben. Aber Norma hat sich schon vor Längerem mit dem römischen Prokonsul Pollione eingelassen und mit ihm zwei Kinder gezeugt. Nun wird auch Adalgisa schwach und verliebt sich in den Römer. Die Tragödie einer fatalen Dreiecksbeziehung inklusive Brüchen von Eiden nimmt ihren Lauf, die Beschwörungen von mittlerweile angezweifelten Gottheiten gehen ins Leere.

Vincenzo Bellini hat diese düstere Story in eine derart berauschende Musik gefasst, dass es eigentlich egal ist, ob sie für graue Frühgeschichte oder einen lateinamerikanischen Putsch komponiert wurde. Im Theater an der Wien steht am Pult der Wiener Symphoniker Francesco Lanzillotta, ein ausgewiesener Spezialist für dieses Genre. „Bellini ist der größte Meister der Melodie in der italienischen Musik“, streut er dem Komponisten Rosen.

Das Spitzentuch der Königin, Ensemble © Werner Kmetitsch DAS SPITZENTUCH DER KÖNIGIN Politsatire im Schwung der Strausswalzer

Der noch sehr junge König von Portugal wird vom machtgierigen Premierminister auf seltsame Weise von der Übernahme der Regierungsgeschäfte abgehalten. Er wird mit getrüffelten Pasteten blöd gefüttert und so vom Nachwuchs bringenden Beischlaf mit der Königin abgehalten. Es dürfte funktionieren, wäre da nicht der aus seiner spanischen Heimat geflüchtete Dichter Cervantes, der die üblen Machenschaften des Thronräubers durchschaut und letztlich zu Fall bringt. Das wichtigste Requisit ist ein Spitzentuch, auf das die Königin eigenhändig den kryptischen Satz „Die Königin liebt dich, doch du bist nicht König.“ geschrieben hat. Es wechselt mehrfach den Besitzer und wird zur Quelle eines veritablen Eifersuchtsdramas. Die Librettisten Heinrich Bohrmann und Richard Genée haben daraus eine Satire gemacht, die – für das Publikum um 1880 völlig klar – auf Kronprinz Rudolph und das korrupte Geschehen am Kaiserhof bezogen war. Diese späte Operette von Johann Strauss Sohn war, so berichten die Annalen, aufgrund ihrer Melodienfülle ein Erfolg, der mit dem Selbstmord des Thronfolgers am 30. Jänner 1889 verständlicherweise sein bitteres Ende fand.

Das Stück wurde kaum mehr aufgeführt und beinahe vergessen. Erst mit dem heurigen Johann Strauss-Jahr darf „Das Spitzentuch der Königin“ in der grandiosen Inszenierung von Christian Thausing im Theater an der Wien wieder genossen werden. Im Mittelpunkt steht ein beeindruckendes Karussell, auf dem und mit dem sich alles dreht. Sieben Tänzer und Tänzerinnen schaffen schon während der Ouvertüre einen Gänsehaut-Moment, wenn sie sich als geheimnisvolle Tierfiguren aus dem Dunkel des Ringelspiels lösen und ab da stets als praktischer Hofstaat zur Stelle sind. Mit dem Arnold Schönberg Chor ist auch das für Jubelszenen stimmgewaltige Volk ein erfreuliches Detail, das sogar den bösen Graf Villalobos, seines Zeichens Premierminister, aus dem Schlaf weckt. Michael Laurenz macht mit knackiger Stimme kein Hehl aus seinem unlauteren Vorhaben und wurde für sein politisch aktuelles Couplet zu Recht mit Bravorufen bedankt.

Wie auf solchen Fahrgeschäften üblich, gibt es die Kutsche, gezogen von hölzernen Pferden. Dieser Wagen ist dem König reserviert, der wiederum für eine Überraschung gut ist. Diana Haller schleppt Mantel und Krone und wird mit ihrem vollen Mezzo zu einer Art Prinz Orlofsky, der anstelle des Champagners seiner Fresssucht huldigt. Elissa Huber als liebreizende Königin beklagt sich wortreich, dass sie ihr Gatte als Frau vollkommen ignoriert und sogar in der Hochzeitsnacht einen Leckerbissen ihrem Liebeshunger vorgezogen hat. Klar, dass der junge Dichter ihr Interesse erweckt. Cervantes (Maximilan Mayer) hat Charme und den richtigen Schmäh, um bei den Damen zu landen.

|