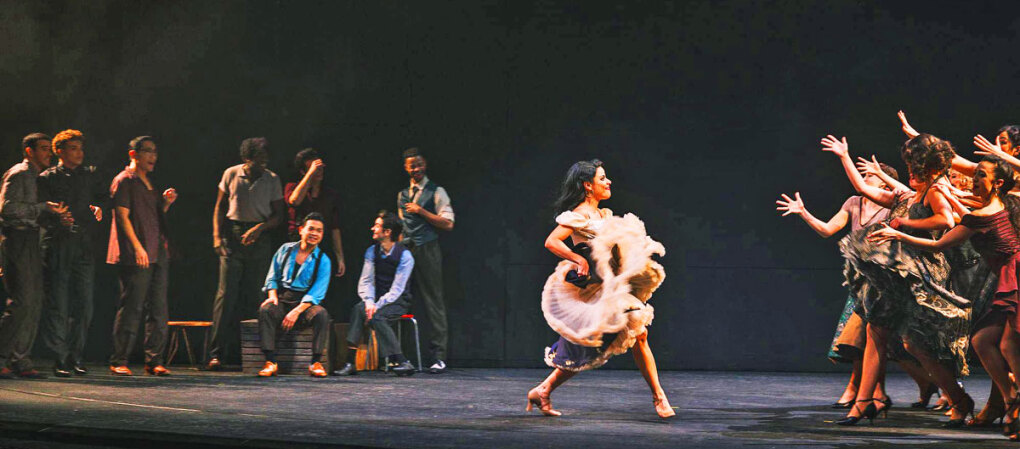

Kultur und Weindas beschauliche MagazinAschenbrödels Traum, Ensemble © Marco Sommer/Volksoper Wien ASCHENBRÖDELS TRAUM Übermütig queerer Galopp in den Zeiten

Der Goldene Schani durfte sich dafür von seinem jahreszeitlich bedingt kalten Denkmal in die gut beheizte Volksoper verfügen. Höchstpersönlich und erstaunlich lebendig erscheint er dort einer genialen, aber weil Frau verkannten Librettistin. Allerdings weilt auch sie schon ein knappes Jahrhundert unter der Erde. Es geht um ein Fragment des Balletts mit dem Titel „Aschenbrödel“, das neue Seiten seines Könnens offenbaren soll. Der Komponist hunderter harmonischer Walzer und Polkas wird in seinen letzten Erdentagen zum Neutöner. Schuld daran ist ein junger Mann mit Visionen. Auch er fristet ein trostloses Dasein in einer Familie mit Stiefmutter und deren zwei biestigen Töchtern. Er erträumt sich eine Brücke zwischen 1898 und 2025, auf der Gestalten von damals und jetzige Personen flott hin und her huschen. Wie es sich gehört, ist der heutige Aschenbrödel schwul und erfährt Gegenliebe von seinem Traummann, einem Fußballer. Also alles wieder woke, alles der augenblicklichen Political Correctness entsprechend.

Es handelt sich um eine Märchenoperette mit dem Libretto von Axel Ranisch, die inspiriert von Johann Strauss Sohn von Martina Eisenreich vertont wurde. Freilich hört man die bekannten Melodien, die sich jedoch durch überraschende Modulationen in ungewohnte Harmonien spannend originell arrangiert ausnehmen. Wenn es jedoch darüber hinausgeht, in eine neue Form der Musik, müssen Dissonanzen bis zur Kakophonie herhalten. Aber dem Publikum macht es Spaß, vor allem den Kindern, die ihre Hetz dabei haben, wenn im Graben virtuos falsch gespielt wird. Dass ihre Eltern womöglich hin und wieder die Nase rümpfen, macht ihnen überhaupt nichts aus. Die Kleinen lieben auch das Geschehen auf der Bühne. Sie erleben mit einer quirligen Ruth Brauer-Kvam die böse Hexe, die im Damals als garstige Stiefmutter Madame Francine und im Jetzt als stinkreiche Miss Alice ihre beiden Töchter (Julia Koci, Johanna Arrouas) unter die Haube bringen will.

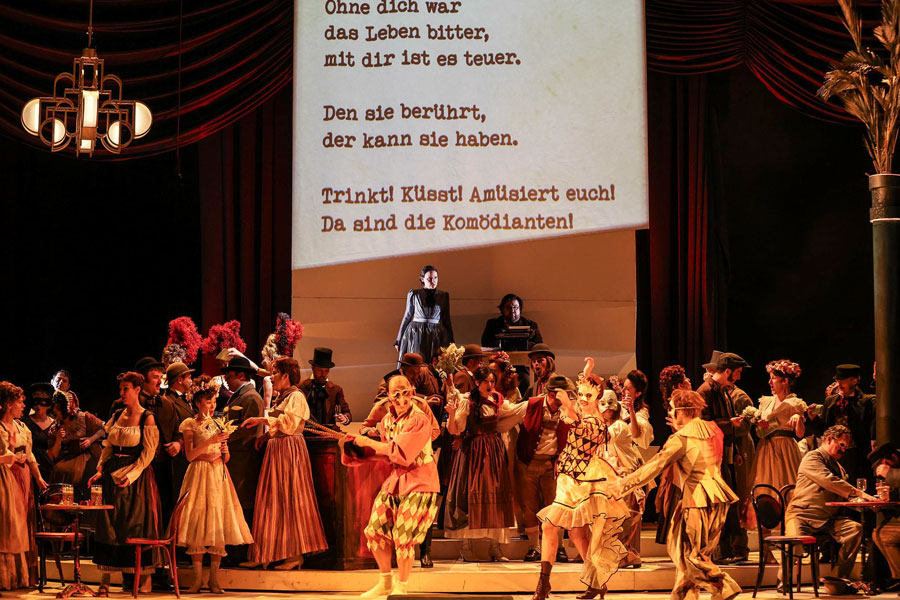

Ensemble, Chor der Volksoper Wien © Marco Sommer/Volksoper Wien EINE NACHT IN VENEDIG Karneval zwischen seinerzeit und heute

Um es positiv auszudrücken: Gefeiert wurde eine übermütige Inszenierung mit dem bereits üblichen feministischen Einschlag. Oder anderes gesagt: Äußerst gewöhnungsbedürftig für Traditionalisten und eingeschworene Venedig-Fans. Was dieser Teil des Publikums am wenigsten braucht: Einen Gschnas mit Politkabarett und Seitenhieben auf den sattsam bekannten Präsidenten mit dem roten Kapperl, wenn Ursula Pfitzner als extrem rechte Senatorin Giorgia Testaccio (warum nicht gleich Meloni?) MVGA (Make Venice Great Again) propagiert, obwohl sie mit einer Schweizerin verheiratet ist. Oder den Ersatz von Champagner durch einen Joint, mit dem sich Juliette Khalil im Schwipslied zur Ehre von Johann Strauss jun. bis zum unkontrollierten Kichern einraucht. Die zwar klein gewachsene, aber mit großer Stimme ausgestattete Sängerin zu erleben, wie sie als Ciboletta ihrem Makkaroni kochenden Freund Pappacoda (wie immer gekonnt komisch und präsent: Jakob Semotan) die Leviten liest, ist auch ohne derartige Gags höchst vergnüglich.

Nach der Devise, im Fasching ist alles erlaubt, wird nach Herzenslust durch die Zeiten gesprungen. Abgesehen von dem armseligen Schifflein als Karikatur einer Gondel und einem recht eigenwilligen Mond (einmal rund und dann wieder als Sichel), sind es die Masken und Karnevalskostüme, die von Regisseurin Nina Spijkers nicht aus einer der Werkstätten in der Serenissima, sondern aus Comic-Heftln entlehnt wurden – ein absolutes No-Go für einen Venezianer. Die drei Barbaras (Ulrike Steinsky ist die echte Frau Delacqua, Juliette Khalil und Johanna Arrouas als Fischerin Annina) sind allesamt Supergirl und tauschen ihre roten Umhänge als Ersatz für den jeweiligen Domino. Der von ihnen genarrte Guido, Herzog von Urbino, im Batmankostüm fürchtet sich kindisch vor weiblichen Annäherungen. Dabei hat er so gar nichts vom bewunderten Womanizer des Originals, was wiederum im Gegensatz zum doch souveränen Tenor von Lucian Krasnec steht.

Gabriel Cazes, Julia Edtmeier, Katia Ledoux, Jörg Mikula (Drums / Percussion) © Jenni Koller/Volksoper Wien KILLING CARMEN Ein Blick in die Zukunft von Don José

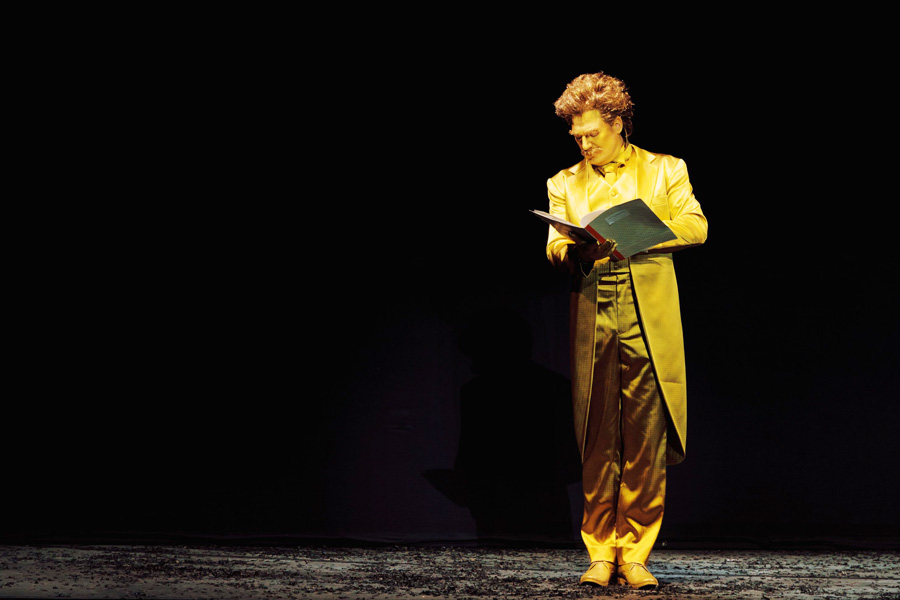

Nils Strunk und Lukas Schrenk lassen glücklicherweise jeden Respekt vor dem Ernst großer Oper vermissen. Ihre launigen Schöpfungen reißen die seit jeher geachtete Grenzen dieses Genres so gründlich auf, dass die Komödie ebenso Platz hat wie das Musical, in dem sich die originale Komposition ihren durchaus verrückten musikalischen Ideen spielend unterordnet. So ist auch ihr jüngster Streich eine gelungene Persiflage auf die tragisch endende Lovestory zwischen einem desertierten Soldaten und dem Urweib, das nicht nur Zigaretten, sondern allen Männern den Kopf zu ihren Reizen dreht. Die Handlung setzt 13 Jahre nach dem Mord an Carmen ein. Don José war in der Zwischenzeit inhaftiert und soll nun gehängt werden. In der Kaschemme von Lillas Pastia gibt es ein letztes gespenstisches Zusammentreffen der Beteiligten, die jedoch in ihren Rollen gefangen bleiben und keinerlei Anzeichen setzen, den zum Tod verurteilten Liebhaber Carmens vielleicht doch vor dem Strang zu retten. Mag sein, dass daran eine Art babylonischer Sprachenverwirrung schuld ist, aber dank der Übertitel lässt sich der Text trotz der wilden Mischung aus Englisch, Französisch und Deutsch anstandslos verfolgen.

„Killing Carmen“ ist eigentlich ein verspäteter Titel, denn sie ist ja schon lange tot. Wenn allerdings Katia Ledoux in einer der Rückblenden auftritt, ist sie sehr lebendig und zeigt temperamentvoll, dass sie die Idealbesetzung für diese Partie ist. Der erste, der auf ihre Verführungskünste hereinfällt, ist Sergeant Moralès. Florian Carove ist der verhinderte Frauenheld, der die meisten Lacher für sich verbuchen kann, wenn er beispielsweise Carmen unbeholfen den Hof macht und sich bei der erfrischend pragmatisch um José kämpfenden Micaëla (Julia Edtmeier auch als umtriebiger Schmuggler Dancaïro) einen Korb holt. Am wenigsten gealtert ist der Held der Oper.

Stefan Cerny (Sarastro), Josef Wagner (Sprecher), Chor der Volksoper Wien - © Marco Sommer/Volksoper Wien DIE ZAUBERFLÖTE für die man gerne wieder zum Kind wird

Ein 14jähriger Knabe sitzt an der Rampe und zeichnet recht ernsthaft in einem Skizzenbuch. Die von ihm erschaffenen Figuren springen während der Ouvertüre groß projiziert auf die Bühne. Der Bub und das Mädchen wissen noch nicht so recht, was Liebe bedeutet, sie sind ja noch Kinder, die sich nicht einmal noch über die eigene Identität klar sind. Den Anfang macht er, wenn er sich vor der schrecklichen Schlange fürchtet. Aus dem Teenager ist Tamino geworden, der vor dem Ungeheuer in Panik gerät und bewusstlos wird. Der Tenor David Keller ist erwachsen, wirkt mit Sweater und Jeans aber junggeblieben (Kostüm: Jorine von Beek). Bekanntlich wird er von den „Drei Damen“ gerettet. Hier sind es in der Wahrnehmung eines Heranwachsenden alte Tanten. Mit umwerfender Komik und kraftvoller Stimme raufen sich Hedwig Ritter, Katia Ledoux und Jasmin White um den schönen Jüngling, um schließlich doch ein ebenso schönes Bildnis zu übergeben. David Keller drückt seine Faszination in einer Arie aus, die durchaus etwas mehr Schmelz in der Stimme vertragen hätte. Als Begleiter wird ihm der lustige Papageno zugeordnet. Bariton Daniel Schmutzhard kann ausgelassen hüpfen und dabei großartig singen, vor allem dann, wenn er mit seiner Papagena (als kongeniales Gegenüber: Jaye Simmons) unzählige Kinder plant. Sie vermehren sich schaukelnd auf dem von Christof Hetzer als fantastischer Hintergrund gemalten und animierten Bühnenbild.

Das Mädchen mit den dünnen Beinen ist Pamina, der Rebecca Nelsen auch in Leiberl und Shorts frauliche Gestalt gibt. Ihr Sopran rührt die Herzen, vor allem dann, wenn ihrem Tamino ein Schweigegebot auferlegt ist, das sie an seiner Liebe zweifeln lässt. Nur die drei tadellos singenden Wiener Sängerknaben können ihren Selbstmord verhindern. Ihre Mutter, die Königin der Nacht (Anna Simińska), hegt finstere Pläne, die sie sowohl in einer Badewanne kauernd als auch bei der Anstiftung zum Mord mit glasklaren Koloraturen ihrer Tochter mitteilt. Auf ihren zweiten Beweis der souveränen Beherrschung höchster Tönen folgt reizvoller Weise unmittelbar Sarastro, der mit Stefan Cerny die möglichen Tiefen der menschlichen Stimme beeindruckend auslotet. Er wird zur strengen Vaterfigur, der ein so braver Schwiegersohn wie Tamino ungemein lieb wäre.

Daniel Schmutzhard, Matilda Sterby, Lauren Urquhart © Marco Sommer / Volksoper Wien LE NOZZE DI FIGARO Sexsüchtige Männer & strickende Frauen

Wenn dem Graf die Augen verbunden werden, versucht er sogar ein Bügelbrett zu penetrieren. Der gute Mann muss einen kräftigen Notstand haben. Verständlich! Das momentane Ziel seiner Lüsternheit ist die appetitliche Kammerzofe, die sich seiner Zudringlichkeit mit Witz geschickt entzieht. Außerdem ist es ihr Hochzeitstag. Sie möchte den Kammerdiener heiraten, einen im Grund aufmüpfigen Typ, der aber wie alle anderen Männer mit dem Listenreichtum der Frauen nicht mithalten kann. Das betrifft auch den Teenager Cherubino, vor dessen überschäumender Libido keine Schürze sicher ist. Er probiert´s sogar bei der Gräfin, einer reifen Frau, die offensichtlich von den Avancen des jugendlichen Verehrers angetan ist, aber vernünftigerweise den potentiell potenten Toyboy von der Bettkante stößt. Sie kann ja nicht wissen, dass der arme Kerl mit einer Dauerrektion und seinem zweibeinigen Penis aus ihrem Schlafgemach springen muss. Diese skurrile Szene ist nur eine von vielen drastisch schrägen Überhöhungen des Inhalts von Mozarts „Le nozze di Figaro“, für die der große Menschenkenner Lorenzo Da Ponte einst das Libretto einer Oper und nicht das Script für eine Sitcom geschrieben hat.

Lotte de Beer, Direktorin der Volksoper, hat sich ursprünglich für das Festival d´Aix-en-Provence diese Freiheiten herausgenommen. Ideen und Bühnenbild wurden nun nach Wien übersiedelt, nicht friktionsfrei, da der Sicht wegen die Logen frei bleiben müssen. Der verbliebene Teil des Publikums hat sich allerdings amüsiert, unbeeindruckt von den blinkenden Hinweisen, wann man zu lachen oder zu applaudieren hat. Gags lockern zweifellos das opernhafte Geschehen auf. Es beginnt mit den Figuren der Commedia dell´arte, die während der Ouvertüre mit lustigen Bocksprüngen in der Zeit zurückführen, um beim Suizidversuch der Gräfin mit einem Haarföhn der zu Hilfe eilenden Susanna die Frisur zu Berge stehen zu lassen. Zeit spielt also keine Rolle, wenn es um die Verarschung von Mächtigen geht; was ja der eigentlichen Intention des vorrevolutionären französischen Stoffes entspricht, lediglich in dieser Inszenierung hart am Rand der Übertreibung schrammt.

Nicht beeinträchtigt wurde durch Slapstick und sonstiger Hetz erfreulicherweise das Wesentliche, die Musik. Omer Meir Wellber am Pult des Volksopernorchesters packt kräftig zu, für Mozart fast zu hart und wuchtig im Klang. In den Rezitativen schließt er sich mit g´paßigen Improvisationen durchaus dem Humor der Regisseurin an. Das Ensemble kann sich jedenfalls auf eine solide Begleitung verlassen; wie Daniel Schmutzhard als Conte d´Almaviva und Figaro Michael Arivony.

Ruth Brauer-Kvam, Peter Lesiak, Drew Sarich, Bettina Mönch © Barbara Pálffy / Volksoper Wien FOLLIES Verwirrte Beziehungen im LOVE LAND

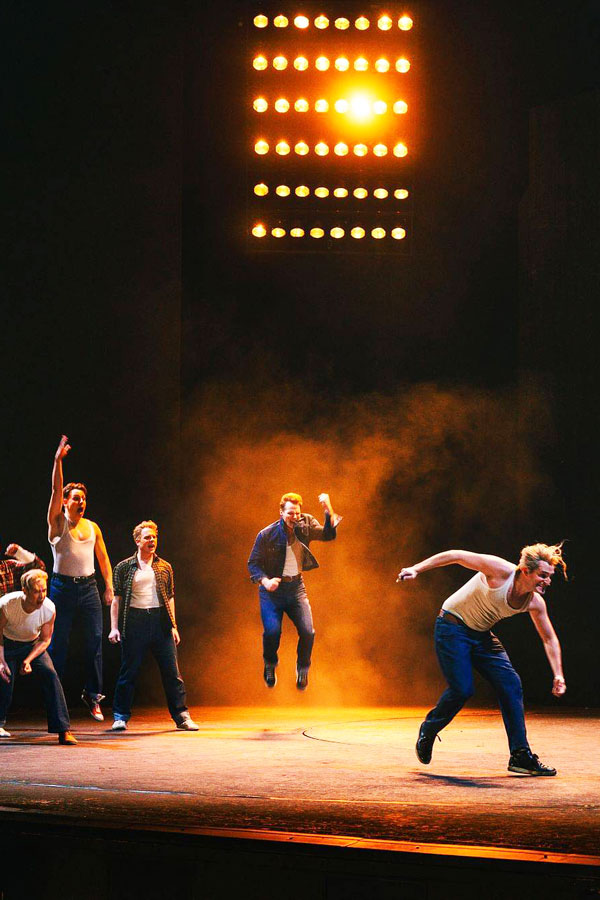

Sie haben das Tanzen noch nicht verlernt, wenngleich 30 Jahre seit ihren gefeierten Auftritten im LOVE LAND vergangen sind, und sie liefern, trotz teils sichtlich verbreiterter Figur, dafür den Beweis, mit Spagat als Höhepunkt der Nummer (Stefanie Dietrichs erntet als silbrig glänzende Stella dafür einen Sonderapplaus). Das Etablissement soll abgerissen werden. Impressario Dimitri Weisman (David Wurawa) hat sein Ensemble zu einer Abschiedsfeier eingeladen, und alle sind gekommen. Mit den einstigen Girls sind aber auch deren Ehemänner eingetroffen, die mit der verklärten Nostalgie ihrer nunmehrigen Frauen nichts anfangen können. Dazu kommen Erinnerungen hoch und die Erkenntnis zu vermeintlichen Irrtümern in der Wahl der Lebenspartner. Sally (Ruth Brauer-Kvam) ist mit dem netten Buddy (Peter Lesiak) verheiratet, liebt aber Ben (Drew Sarich), der seinerseits Gatte der von der Ehe frustrierten Phyllis (Bettina Mönch) ist.

In der Aufarbeitung der damit geöffneten Beziehungskisten erschöpft sich auch schon die Handlung von „Follies“, mit dem Stephen Sondheim (Songtexte, Musik) und James Goldman (Buch) 1971 einen Broadwayerfolg gefeiert haben. Im Grund ist es eine Revue aus den 1920er-Jahren, mit beachtlichen Stimmen eines Staraufgebots für Nebenrollen wie Sona MacDonald als die kühle Carlotta. Der Verständlichkeit halber sind die Songs in Deutsch. Die Musik- und Tanzeinlagen dazwischen unterscheiden sich jedoch kaum voneinander. Die Melodien sind flott und fetzige Rhythmen lassen das Ensemble mitreißend steppen und die Beine hoch schmeißen, dank Michael Papadopoulos am Pult des zündend aufspielenden Volksopernorchesters, aber nichts davon ist ein Ohrwurm, den man nach dem Schlussapplaus nachhause tragen könnte. Es wäre also an der Regie (Martin G. Berger) gelegen, den unglaublichen Erfolg dieses Musicals nachvollziehbar zu machen.

Csárdásfürstin, Ensemble © Monika Rittershaus / Volksoper Wien DIE CSÁRDÁSFÜRSTIN Eine Chansonette für besinnliche Tage

Ein klagender Ton, der erste von Lontano, einem Orchesterwerk von György Ligeti, bricht ein (zu) langes Schweigen, da es im Zuschauerraum der Volksoper nach Verlöschen des Lichts bereits für unruhige Spannung gesorgt hat. Erst nach guter Weil verraten die ersten Takte von Emmerich Kálmán, dass es um eine Operette geht, um ein Stück Musiktheater, das auch in ernsten Zeiten den Menschen ein Lachen bescheren soll. Fertig gestellt wurde die Csárdásfürstin im Ersten Weltkrieg, zu einer Zeit, als man vom raschen Sieg der k. & k. Monarchie noch überzeugt war. So feiern Fürsten und Grafen in einer zweifelhaft lustigen Handlung fröhliche Urständ´. Leo Stein und Bela Jenbach haben sich im Libretto bemüht, mit Ironie dem Standesdünkel einer im Auslöschen begriffenen Gesellschaft die Narrenkappe aufzusetzen. Mit der Musik von Kálmán entstand ein zeitloser Dauerbrenner auf den Musikbühnen, dank zahlreicher Ohrwürmer in einem berauschenden Orchestersatz und einem Feuerwerk an Gags im Text.

Es mag viel Besinnlichkeit in der Entstehungsgeschichte verborgen sein. Doch Regisseur Johannes Erath hat diesen Umstand etwas zu ernst genommen. Allein die Einbettung der Handlung in ein Werk ausgesprochener E-Musik erstickt bereits aufkeimende Fröhlichkeit. Sirenen vor Bombenangriffen und Detonationen sind an sich ein Anachronismus, denn derlei Ungemach gab es in Weltkrieg Eins weder in Wien noch in Budapest, den beiden Schauplätzen dieser Operette. Was Pferdekadaver auf der Bühne zu suchen haben, hat sich für viele im Publikum nicht erschlossen und gipfelte im Zwischenruf eines alten Herrn, dem ein unmotivierter Stillstand einiger Darsteller auf die Nerven ging: „Was tun sie da? Suchen sie das tote Pferd!“ Soll es eine Anspielung auf die in diesem Krieg von Maschinengewehren vernichtete Leichte Kavallerie sein? Die Varietébühne ist eine Beepshow, ohne zu zeigen, was die Mädis vom Chantan dahinter so treiben. Der am Schluss als Deus ex machina auftretende Lebemann Feri Bácsi agiert in fünffacher Ausführung und ist sich in seinen Wortspenden selten einig. Mit modernen Mikrophonen wird Irritation geschaffen und in endlosen Palavern Sehnsucht nach Kálmáns Musik generiert, aber keines der vielen Fragezeichen aufgelöst.

Kaiserrequiem, Ensmble © Wiener Staatsballett/Ashley Taylor KAISERREQUIEM Wenn der Tod das Sterben verhindert

1943/44 entstand im Vernichtungslager von Theresienstadt die Oper „Kaiser von Atlantis“. Weder der Librettist Peter Kien noch der Komponist Viktor Ullmann überlebten. Beide wurden nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Geblieben ist ihr gemeinsames Werk, das von einem grausamen Tyrannen erzählt. Kaiser Overall liebt den Krieg und das Töten. Er betreibt es derart intensiv, dass sich sogar der Tod weigert, die Menschen sterben zu lassen. Nur er allein hat die Möglichkeit, die Seelen zu sich zu nehmen. Nach einer Schrecksekunde, dass dadurch seine Macht gebrochen sei, beansprucht der Herrscher das Verdienst, ein Geheimmittel zum ewigen Leben entdeckt zu haben, für sich. Als es jedoch zu Aufständen der lebenden Toten kommt, wechselt sogar sein Herold, der Trommler, die Seiten. Der Kaiser verfällt dem Wahn. Nun bietet ihm der Tod an, seinen Streik zu beenden, wenn der Kaiser selbst als erster das Opfer bringt und den „neuen“ Tod erleidet.

Da diese Oper gerade einmal eine Stunde dauert, verband Dirigent Omer Meir Wellber das Stück mit dem Requiem von Wolfgang Amadé Mozart. Der Gefahr, dass die Musik von Viktor Ullmann dadurch erdrückt werden könnte, wurde insofern begegnet, dass Regie und Choreographie in die Hand von Andreas Heise gelegt wurden, der mit dem Wiener Staatsballett ein drittes Element in die Produktion einbrachte, das als optischer Ausgleich zwischen den wuchtigen Klängen Mozarts und der diffizilen, an Arnold Schönberg und Gustav Mahler erinnernde Komposition Ullmanns wirken sollte. So sind auch die Aufgaben der einzelnen Interpreten das jeweilige Fach übergreifend. Mitglieder des Balletts haben Sprechrollen und Gesangssolisten werden Teil des tanzenden Ensembles. Das alles ist derart innig miteinander verquickt, dass es oft schwierig ist, die jeweilige Zuordnung zu treffen; was im Grund aber unerheblich ist.

Annette Dasch (Josepha Vogelhuber, Wirtin), Ensemble © Barbara Pálffy/Volksoper Wien IM WEISSEN RÖSSL Overtourism im lustigen Salzkammergut

Scharen von Touristen werden von Bussen und Schiffen in St Wolfgang herangekarrt und zu einem Kurzbesuch im berühmten Etablissement „Im weissen Rössl“ abgesetzt. Das Personal ist in solchen Momenten natürlich heillos überfordert, versteht es aber dennoch, die ungeduldigen Besucher entsprechend abzukassieren. Oberkellner Leopold hat den Schmäh drauf, wenn er die von den Fremdenführern zu hektischer Eile angetriebenen Gäste mit „Aber meine Herrschaften“ zum kurzen Innehalten animiert. Seit der Uraufführung dieses Singspiels 1930 scheint sich im Salzkammergut also nicht viel geändert zu haben. Die malerische Gegend mit ihren Seen und Bergen zieht Jahr für Jahr mit ihrem Zauber der Saison trotz Schnürlregens und überhöhter Zimmerpreise die Menschen in ihren Bann. Einige wenige nehmen sich aus den hinter Lollypops nachhechelnden Herden heraus und mieten sich in diesem legendären Hotel zur Sommerfrische ein. Bis heute hat es dessen Management in Person von Josepha Vogelhuber jedoch nicht geschafft, mehr als ein Balkonzimmer anbieten zu können. Das Gerangel darum ist ein wesentlicher Teil jener wundersam kitschigen Geschichte, vor der sich kaum ein Musiktheater scheut, sie in seinen Spielplan aufzunehmen.

Die Volksoper lud den designierten Intendanten des Volkstheaters ein, dafür die Regie zu übernehmen. Jan Philipp Gloger stellte sich lustvoll der Herausforderung und lässt berechtigte Hoffnung aufkeimen, auch an seiner zukünftigen Wirkungsstätte erfreuliches Theater anzubieten. Die ohrgängige Musik von Ralph Benatzky und Co. überlässt er den Fachleuten, allen voran Michael Brandstätter am Pult des Orchesters, die vergessen machen, dass es sich um relativ einfache Schlager handelt, die gekonnt interpretiert durchaus auch Freunde der E-Musik begeistern dürfen. Die Handlung selbst wurde mit raffinierter Ironie von ihrem Altersschwachsinn befreit. Man könnte sagen, mit vollen Hosen ist´s leicht stinken. Als Prof. Hinzelmann erklärt niemand anderer als Harald Schmidt in bewährt eloquenter Weise dem Berliner Fabrikanten Wilhelm Giesecke (ein Piefke zum z´reißen: Götz Schubert) die Schönheit der Natur. Es gibt auch den Kaiser, den echten TV-Kaiser, der allerdings privatim als Robert Palfrader in den Genuss der Balkonzimmers kommt. Die Salutschüsse zu seinem Empfang werden aus Schneekanonen abgefeuert und sind ein weiterer Gruß aus der Gegenwart. Sportlich mit dem Fahrrad erscheint Rechtsanwalt Dr. Siedler.

Jolanthe und der Nussknacker, Szenenfoto © Ashley Taylor JOLANTHE & DER NUSSKNACKER Herbsüße Melange aus Oper und Ballett

Die einaktige Oper „Jolanthe“ ist eine Familienproduktion aus dem Hause Tschaikowski. Modest hat das Libretto verfasst, sein Bruder Iljitsch die Musik dazu komponiert. Vielleicht war es dieser Umstand, der Lotte de Beer, Direktorin der Volksoper, zu ihrer ersten Opernregie inspiriert hat, als Kombination aus Musikdrama und Ballett. Die Handlung ist märchenhaft genug, um sie einem Kind zumuten zu können. Prinzessin Jolanthe ist blind geboren. König René will ihr die Enttäuschung ersparen, sich behindert zu fühlen und schottet sie von der Umwelt hermetisch ab. Sie soll gar nicht wissen, dass man auch sehen kann. Brüsk lehnt er das Angebot des Arztes Ibn Hakia ab, in seiner Tochter den Wunsch zum Sehen zu wecken. Als jedoch der Ritter Vaudemont auftaucht, sich in die junge Frau verliebt und Gegenliebe erfährt, kann der Arzt zur Heilung schreiten. Das Wunder geschieht, sie sieht das Licht und alles ist gut. Da das Ganze aber nicht abendfüllend ist, wurden Teile aus „Der Nussknacker“ eingefügt, die Dirigent Omer Meir Wellber mit raffinierten Arrangements und spannenden eigenen Ideen mit der Opernmusik verquickt hat. In der Choreographie von Andrey Kaydanovskiy treten Mitglieder des Wiener Staatsballetts als Walzer tanzende Blumen, Torten der Zuckerlfee, Zinnsoldaten oder eine Horde Mäuse quasi in der Phantasie der Prinzessin auf.

Gedacht ist diese Produktion für „die ganze Familie“, also vom Opa bis zur Enkelin, die nicht früh genug mit diesem Format vertraut gemacht werden kann. De Beer ist jedoch eine strenge Lehrerin, die den Zugang für junge Zuschauer nicht so einfach gestaltet. Eine dunkle, leere Bühne und Alltagskleidung als Kostüme sind eine Herausforderung, schon in frühen Jahren die eigene Vorstellungskraft zu bemühen und mit herben Inszenierungen fertig zu werden. In einem unschuldig weißen Kleidchen singt Hedwig Ritter, verdreifacht durch die Tänzerinnen Tessa Magda und Anita Mandala, eine berührende Jolanthe, der Tenor Jason Kim als Graf Voudemont einfach verfallen muss. Dazwischen steht jedoch René, König der Provence, den Stefan Cerny mit knackigem Bass zwischen Vaterliebe, Irrtum und Mäusekönig pendeln lässt.

Annette Dasch (Alma Mahler-Gropius-Werfel), Chor der Volksoper Wien © Barbara Pálffy/Volksoper Wien ALMA Faszinierende Geliebte der vier Künste

Die Geschichte beginnt im April 1935 auf dem Friedhof, mit einem Begräbnis. Bestattet wird Manon, die Tochter von Alma und Walter Gropius. Halb Wien ist am Grab versammelt, nur die Mutter fehlt. Sie lässt ausrichten: „Beerdigung? Ich gehe nicht zu solchen Aufführungen.“ Dieser Satz wird zum durchgängigen Motiv im Libretto des israelischen Autors Ido Ricklin, das von Anke Rauthmann aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt wurde. Es geht von hinten angefangen vier Akte lang zurück um die früh verstorbenen Kinder und den abgetrieben Fötus, gezeugt von Oskar Kokoschka. Ricklin lässt die Titelheldin erst erscheinen, wenn sich der gesellschaftliche Wirbel gelegt hat. Almas Tochter Anna, eine Bildhauerin, arbeitet in ihrem Atelier an einer riesigen Büste ihres Vaters Gustav Mahler und kommentiert den weiteren Verlauf des Geschehens. Sie ist das einzig überlebende Kind und macht der Mutter Vorhaltungen, dass sie wieder betrunken sei. Anna sei nie geliebt worden und hätte anstelle von Manon sterben sollen.

Auf Schienen fährt ein Flügel auf die Szene, später ein Wagen aus der Grottenbahn und ein Pianino, an dem die junge Alma ihre ersten Kompositionen schafft. Regisseurin Ruth Brauer-Kvam hat damit einen einheitlichen und übersichtlichen Schauplatz geschaffen, in dem die aufeinander folgenden oder gleichzeitig um sie bemühenden Männer sich mit Alma auseinandersetzen und scheut keineswegs drastische Szenen mit Sex und Blut. Es geht immer wieder um die teils chaotischen, teils seltsamen Verhältnisse, die das Leben dieser Frau begleitet haben und ihr nicht zu unrecht das Attribut „Geliebte der vier Künste“ eingetragen haben. Die Musik zu dieser als Auftragswerk entstandenen Oper stammt von der 1954 in Haifa geborenen Komponistin Ella Milch-Sheriff. Es ist eine opulente Tonmalerei, eine aus Klang geschaffene Darstellung von gewaltigen Emotionen, die von Omer Meir Wellber mit dem Orchester der Volksoper beeindruckend umgesetzt wird. Josef Wagner (Gustav Mahler), Annette Dasch (Alma Mahler-Gropius-Werfel), Kinderchor © Barbara Pálffy/Volksoper Wien Der Gesang ist höchst anspruchsvoll, da es kaum erkennbare Melodien gibt, sondern nur scheinbar willkürlich vertonte Prosasätze in einem komplizierten harmonischen Geflecht. Um Annette Dasch als in jeder Beziehung authentische Verkörperung von Alma Mahler-Gropius-Werfel-Schindler ist ein wunderbares Ensemble am Werk, das die Begegnungen mit dieser einmaligen Persönlichkeit hör- und sichtbar macht. Mezzo Annelie Sophie Müller ist Anna, Sopranistin Lauren Urquhart die 18jährige Manon, der ein Streichquartett auf der Bühne mit einem Teil aus Alban Bergs „Dem Andenken eines Engels“ nachweint. Als Maria, Gustav Mahlers Tochter, zeigt ein kleines Mädchen im gelben Kleidchen aus dem Kinderchor bereits ein erstaunliches Bühnentalent.

Katia Ledoux (Carmen), Tomislav Mužek (Don José) © Barbara Pálffy/Volksoper Wien CARMEN Corrida mit Rosen und Jubel zum Femizid

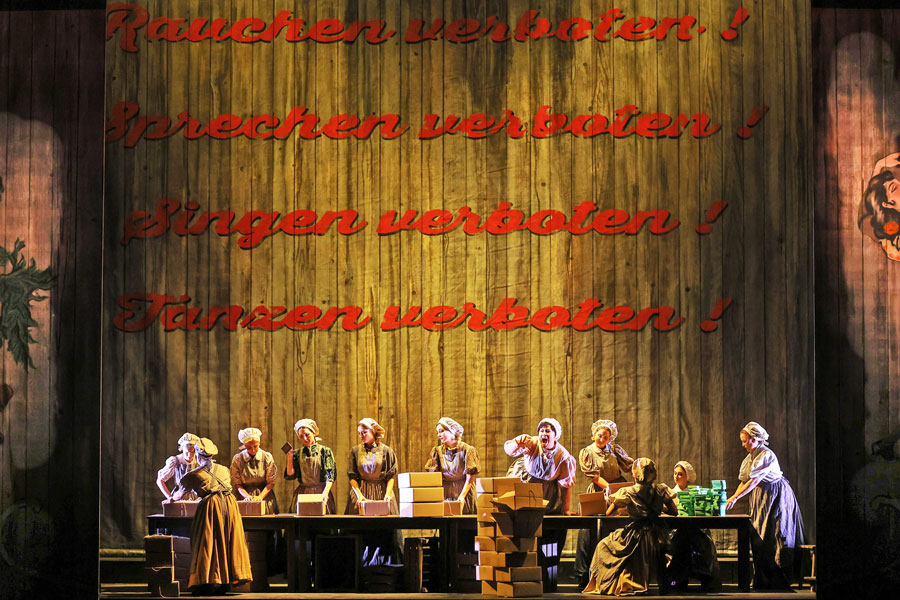

Der französische Schriftsteller Prosper Mérimée hat in einer Novelle die Grundzüge der Handlung vorgegeben, die von Henri Meilhac und Ludovic Halévy von deutlich rassistischer Abneigung gegen die in Frankreich sogenannten Gitanes (Roma bzw. Sinti) einigermaßen bereinigt und für das Libretto der Oper Carmen umgeschrieben wurde. Geblieben ist die verführerische Frauengestalt, die den an sich zu Gewalt neigenden Soldaten Don José bis zur Desertion und am Ende zum Eifersuchtsmord reizt. Georges Bizet hat dazu die für damalige Verhältnisse revolutionäre Musik komponiert und eine der meistgespielten Opern geschaffen, wenn auch gegen zähe Widerstände seiner Zeitgenossen, die sich mit dieser ungeschminkten Darstellung von Realität auf der Bühne wenig anzufangen wussten. Seither inspirierte dieses ungleiche Paar zu unzähligen Interpretationen. Sie reichen vom gewissenlosen Vamp und einem auf die schiefe Bahn geratenen braven Mann bis zur Heldin, die gnadenlos die Schwächen des angeblich starken Geschlechts aufzeigt.

Wenn die Chefin der Volksoper, Lotte de Beer, selbst Regie führt, scheint von vornherein klar zu sein, wer die Guten und wer die Bösen sind. Sie geht dabei so weit, den Mord an Carmen als Ende einer Corrida zu deuten und der Frau die Rolle des in der Arena erstochenen Stieres zu geben. Aus den Logen eines Theaters verfolgt der Chor ab der Hälfte des Stücks als Pseudopublikum das Geschehen. Bei Carmens Ableben werden jubelnd Rosen geworfen. Um die Absurdität dieser Situation zu unterstreichen tanzen Mitglieder des Wiener Staatsballetts als putzige Toreros verkleidet mit lächerlich zierlichen Schritten um den brennend eifersüchtigen José und eine für ihre Freiheit kämpfende Frau. Damit ergeben sich zwei völlig unterschiedliche Teile dieses Abends. Der Anfang ist eher konventionell, mit einem Straßenbild von Sevilla vor der Zigarettenfabrik (werden dort die berüchtigt starken Gitanes erzeugt?). Der Gastgarten der Taverne (über Sesseln und Tischen funkeln die Sterne) bietet ebenfalls eine nachvollziehbare Situation. Die Schlucht im Schmugglercamp wurde jedoch bereits auf einen stilisierten Felsen reduziert. Dahinter erhebt sich bis zum Schluss das Theater auf der Bühne. Das gibt zu denken und sorgt für Diskussionen, die wohl im Sinn der Regisseurin sind.

Am Pult des Volksopernorchesters legt Ben Glassberg mit auffallend zündendem Tempo los, bietet in der Folge aber dem auf Französisch singenden Ensemble eine solide Unterlage. Mit frischen Stimmen legen Alexandra Flood (Frasquita) und Sofia Vinnik (Mercédés) die Karten, die den Tod von Carmen voraussagen. Alexander Fritze ist ein resoluter Leutnant Zuniga, der jedoch von den Schmugglern Remendado (Karl-Michael Ebner) und Dancaïro (Marco Di Sapia) in der Kaschemme eine Niederlage einstecken muss. Mit breitem Bassbariton wirft sich Josef Wagner als Escamillo wuchtig in den Kampf gegen den Toro und um die Liebe von Carmen.

Matilda Sterby (Magda de Civry), Timothy Fallon (Prunier), Rebecca Nelsen (Lisette) © Barbara Pálffy/Volksoper Wien LA RONDINE Melodiöser Flug der verliebten Schwalbe

Schuld am ganzen ist nur der Dichter. Seiner Phantasie entspringen die tollsten amourösen Verwicklungen. Er infiziert mit dem Liebesvirus ausgerechnet eine Lebedame, die daraufhin ihrem unmoralischen Lebenswandel entsagt, ihren reichen Geldgeber verlässt und dem jungen Geliebten folgt. Klar, das kann nicht gut gehen, vor allem dann, wenn sich die Mutter des jungen Mannes eine Schwiegertochter mit untadeligem Lebenswandel wünscht. Viele Operetten sind aus ähnlichem Material geschnitzt, Giacomo Puccini verlangte von seinem Librettisten Giuseppe Adami jedoch einen Text, der wie in einer Oper durchgehend zu vertonen ist. Damit ist „La rondine“ (die Schwalbe) ein Zwitter geworden, der es damit gebüßt hat, dass er eher selten das Licht der Bühnenscheinwerfer erblickt. Dazu kommt, dass es die Musen mit dem Komponisten nicht wirklich gut meinten und ihm den großen Wurf in den Melodien versagten. Entstanden ist ein nettes Stück Musiktheater, mit eher historischem als musikalischem Wert.

Dass es trotzdem ein wunderbar unterhaltsamer Abend in der Volksoper geworden ist, ist nicht zuletzt der Regie von Lotte de Beer zu verdanken. Keine schrägen Mätzchen, keine unmotivierten Zeitsprünge und keine verstörenden Abirrungen, stattdessen überraschend humorige Ideen und ein sehr gutes Ensemble, das ist das zufriedenstellende Fazit dieser Produktion. Die Leitung am Pult obliegt Alexander Joel, der das Volksopernorchester Puccini mit wienerischem Einschlag gekonnt mischen lässt. Nun zum einzelnen: Der Dichter Prunier, ein gemütlich beleibter Kerl (bereits ein Publikumsliebling: Timothy Fallon), treibt in der Pariser Gesellschaft um 1860 sein poetisches Unwesen. Er selbst liebt Lisette, die Haushälterin seiner Gastgeberin Magda. Aber, so sein Jammer, bei seiner Reputation darf er nur reiche Frauen begehren. Lisette ist diesbezüglich anderer Ansicht.

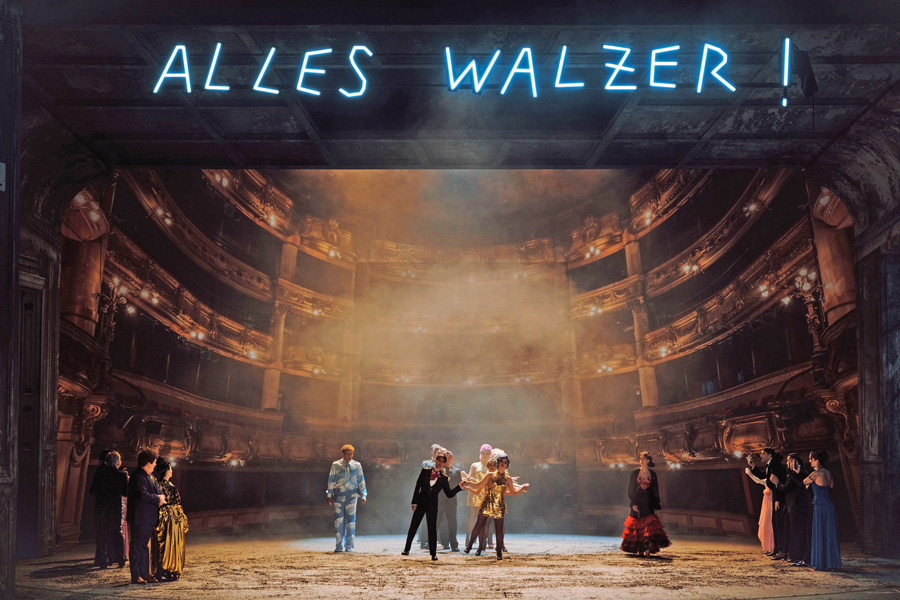

Ensemble, Chor der Volksoper Wien, Wiener Staatsballett © Werner Kmetitsch / Volksoper Wien DIE LUSTIGE WITWE Pontevedros wunderbare Rettung

Kritische Geister haben schon seit Längerem festgestellt, dass dieser Stoff der Wokeness unserer aktuellen Gesellschaft nicht entspricht. Da ist von den Weibern die Rede, in fast unerträglicher Wiederholung dieses despektierlichen Ausdrucks für Frauen. Gemeint sind damit Nachtclubtänzerinnen, die angeblich nichts anderes im Sinn haben, als in die Jahre gekommene Herren auszunehmen, Ehegattinnen, die ihre Männer nach Strich und Faden betrügen, und eine zu sagenhaftem Reichtum gekommene Witwe, die sich von ganz unten nach ganz oben geheiratet hatte. Wenn man aber ein wenig genauer in das Libretto von Victor Léon und Leo Stein hineinblickt, entdeckt man einen Haufen dummer männlicher Wesen, gegen die jede dort vorkommende Frau eine Intelligenzbestie ist. Damit ist, so kann man beruhigt feststellen, ein Gleichstand zwischen den Geschlechtern erreicht. Nichts steht mehr im Wege, Franz Lehárs grandiose Komposition zu „Die lustige Witwe“ unvoreingenommen zu genießen.

Um bei der Musik zu bleiben: Ben Glassberg steht am Pult des Volksopernorchesters und zaubert wundervolle Klänge, wohl mit wienerischer Unterstützung der vor ihm im Graben Musizierenden. Wem bei „Lippen schweigen, s´ flüstern Geigen“ nicht das Herz aufgegangen ist, der muss ein Rüpel sein, so schön wurde dieser Walzer bei der Premiere gespielt; mit der deutlichen Verzögerung der Drei im Takt. Bis es jedoch so weit ist, muss eine nicht unkomplizierte Handlung umgesetzt werden.

Als Baron Mirko Zeta versucht Szymon Komasa die maroden Finanzen seines Heimatlandes zu sanieren. Dabei merkt Herr Botschafter nicht, dass seine Frau, die Französin Valencienne, längst ein Gspusi mit dem Maler Camille (ein junger Tenor, den man sich merken sollte: Aaron-Casey Gould) lustvoll betreibt. Sie ist doch eine anständige Frau, lässt ihn Hedwig Ritter glauben und notiert es sicherheitshalber auf ihrem, vom Liebhaber kompromitierend signierten Fächer.

Statistik |