Kultur und Weindas beschauliche MagazinNicolas Frederick Djuren, Claudia Sabitzer, Sebastian Rudolph, Nick Romeo Reimann, Katharina Kurschat, Sissi Reich © Marcella Ruiz Cruz LIV, LOVE, LAUGH STRÖMQUIST Ein Life Coaching auf Leben und Tod

Die Schwedin Liv Stömquist ist von Beruf Comiczeichnerin. Ihr Blick auf die Gegenwart ist damit für die Unsinnigkeiten ihrer Umgebung geschärft und holt diese parodistisch ins Lächerliche. Mit „Liv. Love, Laugh Strömquist“ ist sie auch Autorin einer Art Komödie, in der die Gesellschaft in all ihren Schwächen Karriere macht. Es kommt zu ersten Problemen, wenn in einem Meeting die Beteiligten allesamt den anderen einen guten Rat geben möchten, selbst aber absolut beratungsresistent sind. Gesagt werden dazu aus Fortbildungsseminaren bekannte Sätze, die eine Optimierung des eigenen Daseins versprechen. Influencer mit hartnäckiger Nabelschau sind ebenso am Wort wie schamlose Vermarkter ihrer Beziehungsprobleme im Podcast und schräge Immobilienmaklerinnen auf Instagram. Wozu soll der Partner Glücksmomente erleben, wenn es dem anderen dreckig geht? Etc. etc. Durch den Kakao gezogen werden also alle derzeit angebotenen Wege, auf denen sich das Leben bis zum sicheren Tod halbwegs anständig durchleiden lässt.

Geschichten aus dem Wiener Wald, Ensemble © Susanne Hassler-Smith GESCHICHTEN AUS DEM WIENER WALD Tanzende Derwische im Walzertakt

Es gibt Inszenierungen von oft gesehenen Theaterstücken, die derart ungewöhnlich sind, dass eine konventionelle Regie kaum mehr möglich scheint, um dagegen nicht als kalter Kaffee abzufallen. Ein solches Kunststück ist Rieke Süßkow, derzeit Hausregisseurin des Volkstheaters, möglicherweise gelungen. Sie hat das „Wiener Volksstück“ „Geschichten aus dem Wiener Wald“ von Ödön von Horváth mit dem nahezu gleichnamigen Walzer von Johann Strauss Sohn zu einer bitter-komischen Melange gemixt. Den menschlichen Abgründen der Gesellschaft in einer „stillen Straße im achten Bezirk“ in den 1930er-Jahren wird die mit Musik gemalte ländliche Idylle in harscher Bearbeitung von Philipp C. Mayer angepasst; sorry, Schani! Aber dir ist heuer schon Schlimmeres angetan worden. Bei dieser Gelegenheit wäre es auch angebracht, sich bei Horváth zu entschuldigen. Sein Text wurde radikal gekürzt und auf die von ihm vorgesehenen zwei Geschlechter männlich und weiblich keine Rücksicht genommen. Statt dessen tragen alle weite Röcke, ähnlich den Derwischen, aber statt deren monotoner Drehung wird hier mit Wechselschritt Dreivierteltakt getanzt und mit walzerseliger Konsequenz sogar im Hm tat ta Rhythmus gesprochen.

Im Einzelnen heißt das, dass die an sich zarte Marianne ein kräftiger Kerl ist. Maximilian Pulst erscheint als wahrhaft herrliche Dame, die von der zierlichen Aleksandra Ćorović als Hallodri Alfred verführt und geschwängert wird. Ein richtiges Bröckerl ist auch Valerie, die Andrej Agranovski mit Zigaretten und Lotteriescheinen im Bauchladen trotz ihres Alters recht lüstern das junge Ekelpaket Erich (Nick Romeo Reimann) krallen lässt. Der darf als Nachwuchs-Nazi ein Mann sein, um bald darauf als Großmutter eine wahrhaft grausliche alte Hexe darzustellen. Rittmeister ist Paula Nocker, die als Miniaturkaiser keine Rücksicht auf die Befindlichkeiten des Zauberkönigs nimmt. Katharina Kurschat hat bekanntlich die Tochter verstoßen, weil diese vor der Heirat mit dem Wunschkandidaten davon gelaufen und nun als Nackttänzerin in einem Nachtklub gelandet ist.

Patrycia Ziolkowska, Alicia Aumüller © Marcella Ruiz-Cruz ÖDIPUS TYRANN Ist ein Mensch schuldlos an seiner Schuld?

Sophokles hat mit der Tragödie von König Ödipus um 429 v. Chr. bereits die Hellenen erschüttert. Der Stoff und der Begriff Ödipus sind jedoch zeitlos, man denke nur an den von Sigmund Freud nach ihm benannten Komplex. Ein Mensch versucht seinem vorhergesagten Schicksal zu entgehen. Aber trotz aller Bemühungen wird er zum Vatermörder und treibt Inzest mit seiner Mutter. Er war König von Theben und hat sich im Lauf der Geschichte die heute unrühmliche Bezeichnung als Tyrann eingehandelt. Schon in der Antike stellte sich die Frage nach seiner Schuld. Damals waren Götter wie Apollon recht rasch mit einem Urteil zur Hand, obwohl sie selber bei genauem Hinsehen die eigentlich Schuldigen waren. Die Pythia in Delphi war bekannt für ihre zwei- und mehrdeutigen Prophezeiungen, die grosso modo mehr Schaden als Gutes bewirkt haben. Sie trieb die Eltern von Ödipus zur Kindesweglegung und ihn später mit beinahe den gleichen Worten zu den von ihm verübten Kapitalverbrechen. Das Volkstheater versucht mit Ödipus Tyrann eine Antwort auf die vielen damit verbundenen Fragen zu geben. Der Germanist Nicolas Stemann ist auch Regisseur und mit der Überschreibung von Sophokles auch Dramatiker. Er setzt in seiner Inszenierung auf klassische Einfachheit. Das Proszenium des Amphitheaters ist zuerst der geschlossene Vorhang und bald darauf eine dunkelgraue Wand, vor der Alicia Aumüller und Patrycia Ziolkowska neben ihren Hauptrollen Antigone und Ismene gleichzeitig Chor, Kreon, Iokaste oder Tiresias rezitieren. Als Kostüm genügt die meiste Zeit ein schlichtes schwarzes Kleid. In klarer Sprache und stets deutlich als die jeweilige Person erkennbar erzählen sie die Geschichte. Man muss sich nur an die Ausdrucksweise des Hamburgers Stemann gewöhnen, aber nicht umsonst spricht man ja auch vom „Deutschen Volkstheater“.

TRAUMNOVELLE, aus der man allzu gern wieder erwacht

Vera Mohrs am Flügel und Stephan Goldbach am Kontrabass wecken große Erwartungen. Mohrs hat einen Sound komponiert, der mit ihrer Gesangsstimme und dem zarten Flageolett der Bassgeige in die geheimnisvolle Zwischenwelt von noch Wachsein und schon träumen entführt. Doch man wird bald aus dieser wundersam schwebenden Stimmung herausgerissen. Anna Rieser, Katharina Pichler, Nicolas Frederick Djuren, Christian Ehrich und Günther Wiederschwinger, gehüllt in zeitlos einheitliche Kostüme, heben mit der Bemühung an, Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ auf das Ensemble verteilt zu erzählen. Wenn eine oder einer spricht, begleiten die anderen den teils in einzelne Worte, ja Silben zerhackten Text mit penetranten Wiederholungen und kindlicher Gestik. Danke, man hat auch so verstanden! Der literarische Fluss, der dem Prosawerk zugrunde liegt, kommt damit nie zum Tragen. Erschwerend dazu müssen die Beteiligten auf einer in nächtliches Dunkel gehüllten Bühne (Benjamin Schönecker) über schwer interpretierbare Bodenwellen balancieren, immer in Gefahr, dabei über eine der heimtückischen Kanten zu stolpern.

Regisseurin Johanna Wehner ist mit großen Ambitionen an die Umsetzung für das Volkstheater herangegangen. Sie bringt Schnitzler mit der Traumdeutung von Sigmund Freud in Verbindung und sieht das in der Psychoanalyse beschworene Unbewusste vom Dichter in das „Halbbewusste“, in ein „fluktuierendes Zwischenland“ versetzt. Sehr kurz der Inhalt dieses Stücks, nicht des in vielen Punkten abweichenden Originals: Fridolin ist Arzt und glücklich mit Albertine verheiratet. Als das sechsjährige Kind selig eingeschlafen ist, wird zuerst ein durchaus sexuell aufgeladener Traum von Albertine erzählt. Sie wird jedoch unterbrochen, weil Fridolin zu einem Patienten gerufen wird. Damit beginnt eine seltsame Wanderung durch die Nacht von Wien. Sie führt ihn an das Totenbett des mittlerweile verstorbenen Hofrates. Dessen Tochter erklärt ihm, obwohl sie mit einem anderen verlobt ist, ihre Liebe. Vergeblich. Nach einer misslichen Begegnung mit einem stänkernden Corpsstudenten schleppt ihn eine Prostituierte ab, mit der es aber beim Reden bleibt.

Paula Nocker, Nicolas Frederick Djuren, Maximilian Pulst © Marcella Ruiz Cruz KOMÖDIE MIT BANKÜBERFALL Rasender Unsinn mit hohem Lachpotential

Kriminalität im Amerika der 1950er-Jahre: Die kleine Minneapolis City Bank bewirbt sich um die sichere Verwahrung eines gewaltig großen Diamanten aus dem Besitz eines ungarischen Adeligen. Sein geschätzter Wert von 500.000 $ zieht freilich das Verbrechen magnetisch an. Unter dem Motto „Alles nur Gauner in dieser Stadt“ hat die „Mischief Theatre Company“, bestehend aus Jonathan Sayer, Henry Lewis & Henry Shields, das Wettrennen um die Preziose zu einer Demonstration intelligenten Unsinns verwandelt. Es mangelt nicht an sehenswerter Verderbtheit aller Beteiligten, angefangen vom Bankdirektor bis hinunter zum an sich harmlosen Taschendieb. Das eröffnet freilich unendliche Möglichkeiten für Gags und noch blödere Einfälle, die aber zusammen genommen ein wunderbares Ganzes ergeben, das sich frech über bierernste Kino-Blockbuster dieses Genres lustig macht.

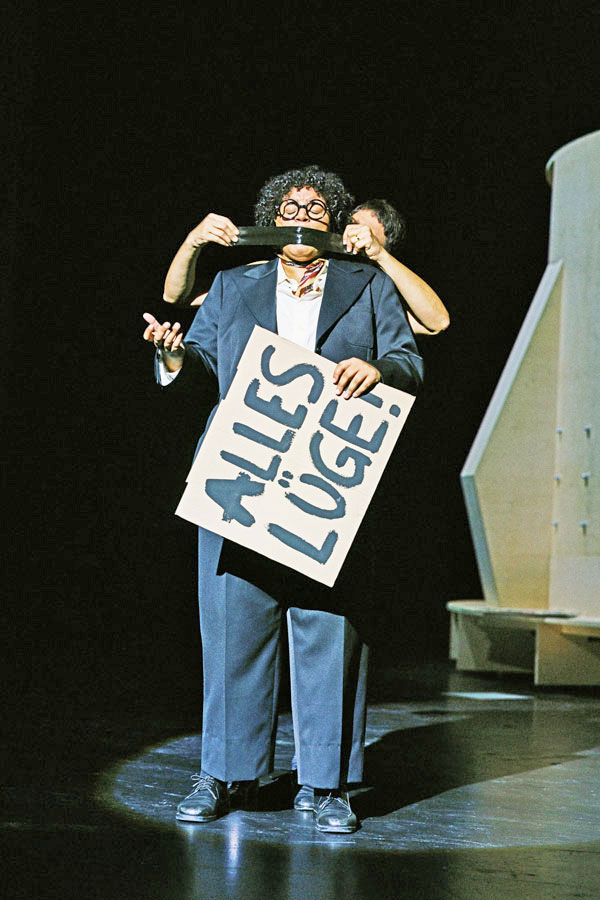

Für die österreichische Erstaufführung dieser Komödie war es zuerst einmal nötig, den brillanten britischen Schmäh ins Deutsche zu übertragen; was Maria Harpner & Anatol Preissler trotz der Schwerkraft unserer Sprache durchaus gelungen ist. Christian Brey hat für das Volkstheater die Regie übernommen und durfte dabei auf ein Ensemble setzen, das körperlich in der Lage ist, jeden noch so schrägen Einfall, bis zum senkrecht aufgestellten Fußboden, unfallfrei umzusetzen. Man müsste sich die „Komödie mit Banküberfall“ wohl drei Mal anschauen, um alle die witzigen Feinheiten dieser Inszenierung einigermaßen zu goutieren. Es beginnt bei Tjark Bernau, der dem Bankdirektor Klaus Breimann die Borniertheit eines unzulänglichen Managers verleiht. Nimmt er beim Reden die Brille ab, dann lügt er, und ist damit ein leuchtendes Vorbild für Ruth, die stets unverbindlich freundlich lächelnde Dame an der Kassa. Claudia Sabitzer im braven Kleid würde man nie und nimmer eine Untat zutrauen. Aber woher hat ihr Sohn Sam (Maximilian Pulst) dann seine kriminelle Energie als Taschendieb? Ähnlich steht es um des Direktors reizendes Töchterlein Caprice, die vom Jüngling bis zum Greis die Männer in durchaus betrügerischer Weise um sich versammelt (Günther Wiederschwinger als alterselastischer Adorant).

THE BOYS ARE KISSING Die Laus als aufgeblasener Gummielefant?

Leicht hat es das in Latex gewandete Ensemble nicht. Es muss auf einem Lufthüpfkissen balancieren, beim kindlichen Herumtollen ernsthafte Texte sprechen und fallweise mit Klimmzügen eine beachtliche Wand zur „himmlischen“ Ebene überwinden. Erdacht hat sich diese wackelige Bühnenausstattung das Team um Regisseurin Martina Gredler, die das 2023 in London uraufgeführte Stück „THE BOYS ARE KISSING“ des Britisch-Iranischen Autors Zak Zarafshan für das Volkstheater inszeniert hat. Der Spaß ist aber nicht zu übersehen, wenn es darum geht, Probleme aufzuarbeiten, die im Grund gar nicht existieren dürften. Die zwei neunjährigen Buben Samir und Lucas (dargestellt von gleichaltrigen „sittsam“ hüpfenden Mädchen) küssen sich im Schulhof. „Skandal!“ ruft die Vorsitzende des Elternbeirates, der umgehend ein Gespräch der Eltern der Kinder fordert. Die sich daraus entwickelnde wenig gedeihliche, aber umso aufschlussreichere Debatte trägt die Handlung, die sich doch in wesentlichen Punkten vom ähnlich aufgebauten „Gott des Gemetzels“ von Yasmina Reza unterscheidet.

Es fliegen die Fetzen, getränkt mit Klischees auf beiden Seiten. Hilfe im Diskurs kommt von oben. Nick Romeo Reimann und Luca Bonamore sind die hinreißend komischen Schutzengel aller Queers. Analis und Klitoris mischen die beiden Ehepaare ordentlich durcheinander.

Bernardo Arias Porras, Sebastian Rudolph © Marcella Ruiz Cruz CACHÉ Rätselhafte Videos und vage Andeutungen

Michael Haneke erzählt in seinem Thriller „Caché“ die bedrückende Geschichte eines wohlhabenden Ehepaares in einer noblen Wohngegend von Paris. Anne und Georges Laurent erhalten Kassetten mit anonymen Videos, auf denen einfach nur ihr Haus beobachtet wird. Der Hausherr ist irritiert und will der Sache auf den Grund gehen. Obwohl die beschaulichen Sequenzen nichts Besonderes zeigen, fühlt er sich bedroht und hegt einen Verdacht. Ein grandioser Filmregisseur wie Haneke konnte aus dieser an sich wenig aufregenden Voraussetzung einen spannenden Streifen drehen. Er zeigt auf der raffiniert verwischten Grenze zwischen Realität und Video die empfindliche Psyche eines Mannes aus der besten Gesellschaft, der mit einem verdrängt geglaubten Vorkommnis in seinem früheren Leben nicht fertig werden kann. Für das Volkstheater wurde Felicitas Brucker engagiert, daraus eine Bühneversion zu schreiben und gleich selbst Regie zu führen. Sie lässt das Publikum lange Zeit im Unklaren, worum es eigentlich geht – es muss ja nicht jeder den Film kennen – und hält sich bis zum Schluss an vage Andeutungen einer Schuld, die Georges gegenüber Majid, dem Sohn algerischer Arbeiter am elterlichen Gut, verfolgt. Dazu gleitet sie ohne klare Einschnitte über Szenen hinweg. Wenn man endlich zu wissen glaubt, wann wo zu sein, ist alles schon wieder ganz anders, aus Vormittag wird im nächsten Satz Abend und aus dem Wohnzimmer das TV-Studio, wo Georges an seiner Show arbeitet.

Das Ensemble besteht aus vier Leuten für eine Fülle an Rollen. Sebastian Rudolph verliert als Monsieur Laurent sehr leicht die Nerven. Er gerät deswegen auch mit seiner lange geduldigen Gattin Anne (Johanna Wokalek) heftig in Streit, dem Sohn Pierrot (Moritz Grossmann) mit dem trotzigen Schweigen eines Pubertierenden und dem Schutz von Kopfhörern zu entgehen versucht.

Tjark Bernau, Samouil Stoyanov, Sissi Reich, Alicia Aumüller, Maximilian Pulst, Andrej Agranovski © Marcella Ruiz Cruz JURA SOYFER nimmt uns mit zur Milchstraßenwanderung

Am 16. Februar 1939 kam der gerade erst 26 Jahre junge Schriftsteller ums Leben. Der Ort seines Todes: KZ Buchenwald. Bis zuletzt war der aus einer jüdischen Familie stammende Literat voller Hoffnung, dass sich alles zum Guten wenden würde. Ein tragischer Irrtum! Als Ursache seines Ablebens wird Typhus angegeben. Woher kam nun die Zuversicht, die aus den erhaltenen Werken strahlt. Sie sind zwar von teils beißender Kritik an der ihn umgebenden Gesellschaft und einer für ihn unerträglichen Politik geprägt, als Metaphern für Dummheit und Ignoranz, aber stets unterhaltsame Satiren wie Sketche eines Kabarettabends, für den manche davon auch gedacht waren. Noch während seiner ersten Internierung im KZ Dachau schuf Soyfer zusammen mit dem Komponisten Herbert Zipper das „Dachau-Lied“, dessen zynischer Refrain mit dem über der Einfahrt angebrachten Satz „Arbeit macht frei!“ endet.

Der neue Direktor des Volkstheaters Jan Philipp Gloger hat ihm, dem in weiten Teilen der Bevölkerung unbekannten Dramatiker, die große Bühne zur Verfügung gestellt. Unter dem Titel „Ich möchte zur Milchstraße wandern!“ wird gleich zu Beginn Weltuntergang gespielt. Sonne und einige Planeten beschließen den Untergang des Menschen auf der Erde und schicken einen Kometen, der diese auf seinem Weg zu seiner geliebten Sternschnuppe mittels eines Einschlages vernichten soll. Vorgestellt wird dabei das Ensemble, eine engagiert spielende Truppe, aus der die Persönlichkeit von Samouil Stoyanov herausragt. Mit seiner unvergleichlichen Art Österreichisch zu sprechen und einer ungemein feinen Komik wird er zum liebenswerten Kometen, der letztlich die Erde verschont.

Statistik |